レコードあれこれ

レコードレーベル

現在のレコードレーベルのルーツはエジソンではなくEmile Berlinerの方にあるようです(エジソンの場合、そのcylinderが複製しにくいだけでなく、彼の独占的な性格にも起因していると思います)。故郷のハンノーバーで電話事業をしていた弟Joseph Berlinerと共に1898年に興したDGG(Deutsche Grammophon Gesellschaft)。英国HMV及び米国Victor(1901年Eldridge R. JohnsonのConsolidated Talking Machine CompanyとBerliner Gramophone Companyが合併して誕生:Berlinerは盤の制作には長けていたが再生は手回しで不安定だったのを米国の発明家Johnsonがwindup motorを開発して安定させたUSP601198-1898)。在英Columbia Graphophone Companyが1931年米国本社から独立しGramophone Companyと合併しEMI誕生。EMIとはElectric and Musical Industries Limitedの略ですがEmileにもかけていると思います。cylinderではなくflat diskに録音することを最初に考えたのはBerlinerではなくChichester A. Bell and Sumner Tainer(1886年米国特許341214)とされていますが、BerlinerもAmerican Bell Telephone Companyで働いたことがあり彼らと知り合いだったので彼らの話からヒントを得たと言う話もあります。私のリスト(patents.xls)より:His first patent 372786(1887) for Gramophone (horizontal recording) was cylinder type. Disk type Gramophone was invented by W. Suess: US Patent No.427279(1890) and assigned to Emile Berliner though Berliner in 382790(1888) already proposed solid resisting material (wax) coated on plate or cylinder. cylinderでは縦記録(vertical cut)が主流でしたが、diskタイプ横記録(lateral-cut=horizontal cut)を主流にしたのがベルリナーの功績です。そこには数々の技術的な難問もありましたが、電気録音再生が可能になった1930年代後半にはdiskタイプ横記録が主流になったようです(20世紀の前半までdiskタイプ縦記録も一部では行われました)。何故cylinderの時vertical cutが主流だったかを考えてみると、カッターの移動は横方向なのでその影響を受けにくくするためだったと思います。又ヘッドの重さで切るような初期の機械式録音機ではlateral cut溝は不都合だった(エジソン以前の音記録実験では煤をつけた記録紙に針で音波を横方向に記録したものだがそれは見えるだけでそれを音として再生する方法がなかった)。cylinderタイプの利点は:線速度が一定なので録音の初めから終わりまで同じ音質が得られた。

ステレオ初期のレコード盤が良い理由:

- 録音が自然(ピンポン効果を強調しないワンポイントマイク的録音が特に良い)。

- 特徴ある名演奏家達が活躍した。オイストラフ・グールド・クレンペラー・バックハウス等。

これについては異論があるはずだ、単に自分の世代=好みの問題か-今の演奏家だってすばらしい。 - 盤の質量もオイルショック前なので重めでフラット(1973年オイルショック以降、ヘリが厚く音溝面が薄くなっているものが多い)。個人的な印象だが、ステレオ初期盤の材料の比重も1.8位あり現在の平均1.6より重かった? 資源節約の発想はRCA Victorの"Dynaflex"(1969-1980)に端を発するようだ。

- 東芝の赤盤は固めの特殊な赤いビニールを使っていて音がいい(音も固めだと言う人もあるが)。

レコードの蒐集

集め出すと際限がないが、特に1000枚を超えるともう歯止めが利かない。 たとえば1日3枚(約2時間)のペースで異なるレコードを聴くとすると年に1095枚になる。 同じレコードを10回聴く場合もあれば1度しか聴かないこともある。 本と同じで、どれだけあればよいというものではなく、何を聴くか(そして何を感じるか)が大事だ。 100枚でも愛聴盤があれば幸せだ(100枚x0.4時間x50回=2000時間)。 私のような隠者にとって本とレコードは掛替えのない友です。特に全集物は暇な時間が必用です。個々の名作と呼ばれるものよりも面白いものが見つかることがあります。

盤のこと

-

見本盤/白レーベルは

音楽評論家や販売店への販売促進用だが、一部テストプレスも含まれているようだ。 物によっては音が良すぎる?! -

ジャケット・カット盤(Cut-outs or Drilled)は

「レコードメーカーが蔵出しとして代理店に特売したものが返品された時、通常価格で払い戻しを受けるのを防止するためメーカー側でジャケットの端にパンチ穴や切れ込みを入れている」とのこと。 -

ドイツの廉価盤(主に出版社が主催したDa Camera Magna/Sastruphon等)はPallasでメッキ/プレスされていて音が良い(録音レベルが一様に高めに感じられる)。

-

フランスERATOは録音がいい物が多い(自然)。Eratoはギリシャ神話のムーサイ9女神のうちの一人で竪琴を持ち独唱歌を担当するというー初期の盤にはERATOのロゴに重なって竪琴を弾く姿が描かれていた。王宮や城で演奏されたであろう16〜18世紀の音楽を王宮や城で収録し紹介する<空想の音楽会>シリーズなどは優雅な気分に浸れた。心に余裕と想像力が無いと面白く感じない音楽もある。

-

旧ソ連MELODIYAやハンガリーのHUNGATRONもあまり音を加工していないので良い。輸出商品だったので旧共産圏のまじめな録音!?それに引き換え音楽の国オーストリアを含め北欧盤は感心しない。

-

日本盤の品質は世界一かもしれないが、今一度音をいじってプレスしているものがある。

-

アメリカの廉価盤は一般に雑だが、たまにはっとするような盤がある(録音がいいのではなく演奏がいいのか?)。

-

最近の再発レコードにはデジタルの名を借りて音を再処理しているものがあり、初回プレス盤と音の違いを感じることがある(特にジャズ)。テープが腐って、デジタル化されたものしか残っていないのか!最初からデジタル録音のものにはそれほど違和感は感じられない。

-

オリジナルプレス(市販のレコードは全てコピーなのでオリジナルという言い方はおかしい)をありがたがる訳ではないが、音の厚みthickness of soundや音離れ/拡散dispersion/diffusionが違うように感じる時がある。同音源でも各時代、プレス各社ごとに音が異なる(後になるほど音がスッキリした傾向)。それぞれその時代の音(sound of the day)がある、と感じます。

-

日本プレスの不思議:規格マークを刻印したレコードは日本のレコードだけだそうです。60年代後半から70年代初め頃のテイチクのジャケットには誇らしげに<〄国家が保証するジス・マーク>と謳われています。一定以上の品質で再発される海外(主にクラシック)音源の日本プレスは海外では特にJapan Pressとして評価されているそうです。レコード帯も日本特有のようで帯付きレコードが日本製レコードの完品として中古レコードの世界では通用しているようです。1994年にレコードのJIS規格が廃止された後でも、JISマークが付いているのが不思議です。スタンパーの型を新たに起こすほどのこともなくなったのでしょうか、何故か悲しいマークです。(JEITAのCPR-2411「ディスクレコードとレコード再生装置」は1997年完全廃止とありますーJEITAの規格はハード面の規格統一を図ったもののようです)。

-

中古盤の格付けについては別ページ。

-

White Jacketは放送局などの放出品なのか、ジャケットが裏返されて再利用されているものがある(紙加工の人件費が安かった60年代?)ー良くぞ加工したものだと感心してしまう。白ジャケットにレーベル穴が開いているタイプはむしろ後年(80以降)のDJ時代のものに多い。

-

SPARS-Code: CDでよく見られるマークでThe Society of Professional Audio Recording Studiosが導入した3文字コード。Aはアナログ、Dはデジタルですが最後の文字は最終フォーマットのことをいうのではないそうです。AAA(アナログ録音をアナログ・ミキシングしてアナログ音源を作る)DDD(デジタル録音をデジタル編集してデジタル音源)。従ってAAAのCDやDDDのLPも存在しうる?一番多いのはADDで、AADは少ないようです。一般に海賊版CDはこのマークがないので音源をどう編集したのか分からないようになっています。最近の正規のCDでもこのマークの換わりに編集ノートを付けているものもあります。LPのカバーやレーベルにもこのコードが入っているものもあるそうです(私は見たことがありません)。

-

モノラルLPの【演奏の濃さ】は独特です。音は決して良い(HI−FI)とはいえませんが、心に残るのはCDよりもステレオLPよりもモノラルLPの方なのです。まるで空気が一変するような気がすることが度々です。気のせいか、それとも音が悪いことが返って想像力を働かせるのか?同じ独奏者の同じ曲の演奏でもステレオLPよりモノラルLPの方が印象的でダイナミックに聞こえます(Walchaのバッハオルガン曲)。音楽の素養がない私の感覚(錯覚)ですから、どこかが間違っているのでしょうが、不思議でなりません。実演よりも特殊な音作りの方に感銘を受けることがあります。音楽の何に感動しているのかー其処が知りたい。錯覚や誤認も認識・経験の一部ですが、空間(ステレオ)と密度(モノラル)は相反するようで、アンプでも空間表現に巧みなものは音が薄くなりがちで、密度に長け押し出しの強いものは団子になりやすい二律背反を感じます。バッファー回路を一段通しただけでメリハリが生まれその音に騙されやすい・その音が好みな人も多いようです。凡そハイファイとは異なる好みの世界(音は人なり)です。因みにNorman Granzが1973年興したPablo Recordsはステレオにもかかわらず一聴モノラルかと感じられるほどセンター部が充実した録音で自然な奥行きがあります。従来のステレオ録音は左右の分離に拘りすぎて中抜けが認められる事が多い(オーディオ誌参照「1経路では音源位置の横方向の識別はできないが奥行きは音の大きさや残響の多少によっていくらか感知することができ、2経路では音源位置の横方向の識別はかなり良くできるが奥行きは余り良く区別ができず、3経路では中央部が埋められることによって横方向も奥行きもよく識別できるようになる」)。

LP盤の規格

ある寒い日にレコード棚から捻って引っ張り出したら割れてしまった廉価盤(日本盤セラフィム)をマイクロメータで厚さを測ってみたら

外縁最大厚さ1.7mm。すぐに1.2mmまで落ち込みリードインの音溝が始まる。

外周音溝1.2mm。外縁の山斜辺の仰角は現在のIECでは5度以内と厳しくなっている。日本盤でリ−ドインが山の中腹から始まり落差が急で扱いにくいものもあった。LPも最初は平らだったが、50年代に入って導入されたグルーブガード外輪山はプレス歪や収縮変形の原因になるのが分かり、80年以降はリードインの幅を大きくして溝を守り盤自体は全体に平らになるように改良されたものもある。

中間音溝1.3mm

内周音溝1.4mm

レーベル面は外縁の厚さ1.7mmに近くなっているようだ。普通レーベル面が一番厚くなっているのでスタビライザが有効なわけだが、音溝自体はフリー。オイルショック前の盤や重量盤には外縁から内周まで一律1.7mm程度のものがある(IECの現在の規格では最大2.3mmから最小1.35mm)。音溝部分の厚さは外縁部より裏表それぞれ最大0.38mm薄くても良いということは最小値は0.59mm!?

結構自由度があるようでレーベル部内に段差があるものや国と時代によっていろんな盤があります。45回転EPには外縁部のグルーブガードがない理由も良くわかりません。EP用ジュークボックス等の自動機械は大きな穴を掴むから? LP用ジュークボックスはLPの外周を掴んでレコードを選択するから? もしくはオートチェンジャプレーヤのように盤を重ねて置いても痛まないように音溝を保護するため?

これらは発表当時の慣習を引き継いでいるだけのように思います。

㊟JIS S8502-1973では次ぎのように解説されていました:「グルーブガード形式のものは1962年改正の際

新たに規定されたもので、その後17センチ45回転のグルーブガード形レコードは生産がきわめてて少なかったため、1966年の改訂では17センチ45回転のグルーブガード形を削除し、同時に実際に即して25,30センチレコードはグルーブガード形に一本化した。しかし、その後17センチ45回転のグルーブガード形レコードの生産が増加しており、今後も存在しえる技術的理由も認められたので、1969年の改訂でこれが復活された。」

「17センチレコードのグルーブガード形はIECでは規定がないので、この規格では米国のRIAA規格が準用されている」 各レコード盤の形状については別頁のJIS

S8502-1973をご覧ください。レーベル上の記号およびカートリッジの針種類の記号と色についてはレーベル面と針のマーキングをご覧ください。ただしIECなどで規定されたマーキングは独逸とソ連とPhilipsなど主にヨーロッパのレーベルでしか守られなかったようです。

LPレコードの溝(どこまで音溝を切ってよいか)には以下の規格があるそうです。DIN/JISは廃止され今はIECが有効なようです。Finishing Groove最終ループ溝の半径はIEC/DIN/JIS共通でLPで53.2mmとなっています。たまに規格外の内周にまで音溝が切られてオートプレーヤでは最後まで再生できないものに出会います。

| IEC Inner Groove Radius (min.) | 59.6㊟ | IEC 60098 (1987) |

| IEC Outer Groove Radius (max.) | 146.3 | |

| DIN Inner Groove Radius (min.) | 57.5 | DIN45547(1981) |

| DIN Outer Groove Radius (max.) | 146.3 | |

| JIS 最終の音溝の半径 | 57.6以上 | JIS S8601(1981)&JIS S8502(1973) |

| JIS 最初の音溝の半径 | 146.5以下 | |

| 注: 現在のIEC60098(1987)に直接の記述はありませんが53.2mm(finishing groove)+6.4mm(lead-out groove/pitch)を最内周音溝と仮定すれば中間値59.6mm(±3.6mm)を示しているようです。オートリフトのプレーヤの誤作動を防ぐため63.5mmより内側にはバンド分離溝(marker space約1mm/pitch)を設けてはいけないとされています。 | ||

レコードの中心穴の直径は7.24mm(+0.09-0mm)が規格らしいが、穴が中心からずれていたり穴の大きいものがある。スピンドルの直径の規定が不明(●註:NAB[1964年]では0.283+0-0.0005inch=7.19-7.18mm)だが実際には7.13-7.2mmまでプレーヤモデルによってばらつきがあるーレコードの穴が真円になっていないものが多く、バリなどもあるので7.2mmではきついことが多い。1952年当時のEMT920=R80の仕様書で直径6.95±0.05mmと細いスピンドルが要求された理由はいろいろなレコードを素早く無難に再生する必要があったからと思われます:プロ用=業務用をありがたがる風潮がありますがその使用目的を見失ってはいけません。溝自体が大きく偏心しているものは余りない。レコードの作成工程は詳しく知らないが、プレス時の高温(180度)から冷ますときの温度変化によりビニール盤が熱収縮することに加えてレーベル紙からのストレス(紙の繊維の方向)で偏心や盤の変形が生じるらしい(ユーザー側の保管方法に問題のあることも多い)。古いレコードの穴の偏心の理由はスタンパーの穴偏心によるものでしたーRCAのMoyerのUS特許3,000,005(1961)Off-Center Indicator to check the concentricity of phonograph records and metal phonograph stampers. "In producing a metal stamper, the center hole is obliterated during the plating process. it is necessary to punch a center hole in each metal stamper."

余談

70年前後はまだ”ステレオ”というフレーズが十分catchyでモノラル盤をそのまま再発しても売れない時代になっていた。その後4チャンネルや新しい謳い文句でメーカーは音楽ではなく機器や技術を売ろうとした。この傾向は今でも変わらない。現在のオーディオの沈滞は画期的なフレーズ(美辞麗句)が生まれないから?ーそういえば小説家や他分野の評論家先生までもオーディオについて修辞的文章を披露していたっけ。米国のレコードカタログSchwann(月刊)は別冊Schwann-2(発売後2年以上経過したジャズ、Mono

and Electronic Stereo Records、国際的流行歌及び民俗音楽他の補遺的カタログ)も半年ごとに発刊し、ステレオ(LP/8-track/cassette)はその番号がBold

Faceで示されるのが通例だった[文例は1971年12月号Schwann]:”Bold

face numbers indicate stereo. Some stereo records may be electronically

reprocessed from mono originals. Most record jackets identify these for your

information. Stereo recording began around 1956; the majority of records since

1960 have been recorded in stereo only”.[文例は1973年12月号]:”MONO

AND ELECTRONICALLY REPROCESSED STEREO RECORDS: ...Electronically reprocessed

stereo records are identified by an E following the record number”. [文例は1979年11月号]:”QUADRAPHONIC

record and tape listings are combined with stereo listings in Schwann-1. Quad

discs (all are compatible) are identified by (Q) following the record

number. Quad-8 (which are not-compatible with stereo 8-track tape players) are

identified as Q▲ preceding the catalog number... Many labels issue records and

tapes in both stereo and quad. A few labels give numbers to their quad

recordings which are different from their stereo numbers, and we list these both

in full. However, quad numbers usually are the same as stereo numbers except for

a prefix, and in these cases we add only Q or Q▲ to indicate

that the recording is available also as a quadraphonic record or tape".

COMMODORE JAZZ

CLASSICSのMainstream盤には次のように特記されていました:”These

are the original Commodore performances that made Commodore the leading

independent and the most widely respected Jazz label of its time. It is important

that buyer realize that no electronic gimmicks are added to these tapes. A

simple process called SPECTROSONIC, in which the listener is allowed full

directional stereo sound, has been applied. The monaural tapes are just as they

were recorded years ago, but they have the added benefit of up-to-date mastering

techniques". EやQはあくまでもカタログ上の記載であって実際のレコード番号とは無縁の場合が多く、言葉上聞こえがいいと思われた時代にはその表記を売りにし、マイナスイメージを与えるgimmickが問題になるとジャケットやレーベルに明記しないご都合主義はいつの時代どこの国でも同じなんだ、という思いにひたることが度々です。日本では余り普及しませんでしたが、主に米国のAmpexが主導して8トラック4チャンネルの”Quad-8”

tape cartridgeが1972年頃から発売されました。

モノラル音源のステレオ化について:1958年からステレオレコードが発売されましたが、実際にはテープ録音の音源では50年代初めから既にステレオ化されていました。モノラル音源についてステレオ化することが60年代から始まり70年代に一般化しましたが、現在ではモノラル音源はモノラルのままでステレオ化する処理を施さずに発売されることが多くなりました。その背景には、ステレオ時代初めにはステレオ化しないと時代遅れのように感じられたが、今ではむしろモノラル音源はモノラル音源としてそのまま聞く方が良いとされたからだと思います。モノラル音源を電気的にステレオ処理したものをPseudo/False/Simulated/Quasi

Stereo(擬似ステレオ)と呼ぶので、不名誉な印象を受けます。電気的な処理の方法も最初は単に2チャンネルのステレオ効果を強調するために、音域を分けて例えば低音を右、中高音は左とすることが考えられましたが、それでは不自然なのでそのままでは実現しませんでした。 二つの潮流があります:

1. モノラル音源をステレオレコードにする (PATHE MARCONI

IND MUSICの特許申請GB942459=FR1228158等) 2.

モノラルレコードを再生機器側でステレオ化するオーディオプロセッサー(80年代以降現在まで:4チャンネルの副産物/後続としてのサラウンド/サウンド・イメージとも関係している)ー現在の3Dヴィジョンの流行と同様にいずれも試行であって確立した手法とは呼べませんが、与えられたものを聞くだけなら当座楽しめれば何でも良いとも感じます。そもそも芸術性は特殊効果と迫真性のどちらにあるのか?そのどちらでもないように(子供時代に東映アニメ「白蛇伝」等を見た)私には思えます。

レコードの内袋が紙になっているものが外盤では多いが、カビに対してはそのほうが良いらしい。今はPE製の内袋が主流だが、保存環境が悪いと湿度で縞模様が出たり盤が濡れたようになったりしてカビの原因になるようだ。1970年頃の英国盤でU.K.Patent1,072,844(1964年)の記述のある内袋があり、それは紙の袋にClarifoilという透明PEフィルムを内張りしているものでした(針先半径についての使用注意書きが興味深く、その内容は当時のIEC98-1964&BS1928-1965を反映しています)。

今でもCD-4に拘っている方もいますが、4channelレコードはcompatibleとはいいながら背後音のゴーストが出るとか言われて中古市場では安めに評価されています。

SP:Standard Play at 78 RPM 演奏時間は12inch盤で片面4分10inch盤で3分前後(音溝40本/cm)

その溝はノーマル溝またはcoarse

grooveと呼ばれています。溝幅(top width)は0.12-0.15mm程度でその再生針先球面半径の標準は2.5ミル(63.5ミクロン)ですが、1958年にIECで規格化される以前の古いSPの一部には3ミル(76ミクロン)以上が最適なものもあるそうです。竹針や鉄針で再生する完全アコースティック再生に凝る粋人も居られます。私が幼児だった頃(昭和30年頃)家にあったのは電蓄では無くゼンマイ駆動の戦前のものでしたーそれも壊れていたので触らせてもらえたのでしたーそれが後年回るものに拘る現在になるとは因果ですね。SPの材質はシェラックと言われていますが、シェラック含有率は少なくいろんなものが混ざっているようです(紙を芯にしたもの、表面をシェラックと溶剤などで固めたものなど)。最後期にはLPなどと同様に塩ビでも製造されました。オペラなど長い曲にはオートチェンジャーが大活躍しました。日本でオートチェンジ・プレイヤがあまり普及しなかったのは歴史が浅く盤をたくさん持っている人が少なかったからとも盤を粗略に扱いたくない貧乏性・神経質からとも言われていますがどうなんでしょうね。60年代半ばになってSPをかける人が少なくなると同時に海外でもオートチェンジャーの新製品が少なくなりましたが、1965年以前の欧米のカタログをみるとオートチェンジャーが主流になっていました(最高級品が精緻なオートチェンジャーになっていることが多い)ー以後一枚演奏が主流になってからもオートチェンジャ用途に長めのスピンドルシャフトを供給するなどレコードについて欧米の歴史の深さも感じます。オートチェンジャ機構にもいろいろあり、両面演奏+連続演奏を備えた大掛かりなものまで発明されていました(Robert

Thorens 1951年米国特許2570040ーRobert Thorensは当時のThorens工場の主任技師)ーその系譜はWurlitzerなどのジュークボックスに繋がるものと思います。オートチャンジャ使用を前提としてオペラなどの組物で例えば2枚組の場合は盤面番号が1の裏が4、2の裏が3になっている外盤LPが1970年頃までありました(stack

of recordsを反転)。

SPという呼称は日本以外ではあまり使われていないようですが私はフィルムカメラの場合と同様に考えています:国際規格のStandardフィルムは4x5インチのシートフィルムで、35mm映画用ロールフィルムを転用したカメラはMiniatureカメラと呼ばれていました。1950年代の報道カメラマンは皆スピグラ(Speed

Graphic)を担いでいました。新しいフォーマットが誕生すると古いフォーマットをstandardと呼ぶ。standardは「普通・並み」の意味で使われる事がある。折々の時代のstate-of-the-artは次の世代には古臭くなる。

1948年米国コロンビアがマイクログルーブとして発表した100/3 RPM(一分で33 1/3回転)のLP(Long Play) に続いてRCAビクターから45回転EPが出ました。これらの溝はfine grooveと呼ばれています(音溝100本/cm程度だが後にはvariable pitchを採用)。溝幅(top width)はモノラルでは㊟55ミクロン前後でモノラル時代の標準再生針先球面半径は1ミル(25ミクロン)、ステレオになってからは0.7ミル(18ミクロン)でした。㊟ステレオは逆相のvertical modulationを含むのでDIN 45547 Stereophonic disk records St33(1981) ではtop width average≧35micron、momentary value≧25micronとされています。1940年頃にも33 1/3回転のcoarse grooveもありましたがTranscriptionや業務用で30cmよりも大きな径を持った16インチレコードでした。LP/EPの登場は回転数が新しいというより、塩ビ素材(Vinylite)により溝が細かく且つ長時間再生できる技術が新しかった。註:ビニライトはUnion Carbideの商標名で熱可塑性ビニル樹脂全般を含む。LPレコードに先行するビニライト・レコード(SP)はV-Disc(第二次大戦後期から朝鮮戦争が始まるまでの米国の戦勝レコード)に本格採用された。

EP(Single): Extended Play 17.5cm (7 inches) at 45RPM 演奏時間は片面7分程度(音溝100本/cm): このSingle<1曲>という言い方はRCAビクターが始めたそうです。 ジュークボックスと合わせてポピュラー音楽を普及させ、 さらにその延長線上に45回転30cmLP[Maxi-Single]は考えられているようです(ディスコのRemix)。中心穴は普通Large Hole 38.2mmのEP用ですがSmall Hole 7.24mmでもプレイできるように切り欠きがあって大穴を使う時は切り離す形式のものもありました(US Patent2734748 invented by Parvin and assigned to RCA)。レーベル外周が一番厚くなっていて、さらに滑り止めとしてレーベル面に360個の刻み(serration)を付けるものもありました。45回転の理由として<78-33=45>は冗談だろうが、SP時代(1931年)RCAビクターは33 1/3回転のシェラック盤もだしたが音質が悪く普及しなかったそうです(その後遺症で後日LPに参入するのに躊躇し45回転のEPに拘ったーというより20分以上の長い曲がダンス音楽などに必要なのか疑念を抱いていたようです)。45回転EP対33回転LPはRCAビクター対コロンビアの戦いの一環(当時テレビ受像方式などでも競争)でもあったようです。後年どちらからもLPとEPを出すことで和解したようです(fine grooveの普及の方が大事だと感じたのでしょうか)。Masterson氏の1996年のインタビュー記事ではRCAの45回転ディスクの開発背景が述べられています。コロンビアのLPプロジェクトとは異なり、当初はcoarse groveで45回転大穴ディスクをオートチェンジャー用に発案した(1946/1947年)。33回転の内周では線速度が遅くなることを問題視したようです。後にfine grooveの45回転EPになったわけです。[下のGroove Speedの表を参照するとLPで内外比1:2.5、EPで内外比1:1.5]

特殊盤といえばBSRなど1960年頃のターンテーブルには4スピードといって33 1/3の半分の16 2/3回転のポジションがあります。17cm盤で33回転30cm盤相当の収録時間でしたが、実際のレコードは見たことがありません。米国でHIGHWAY HI-FI(自動車内レコード再生装置)と呼ばれる流れの中、1950年代後半クライスラーのダッシュボードオプションとしてCBSのPeter Goldmarkが発案したそうで内周から演奏が始まり外周で終わるタイプ。1960年代に入ってRCAと欧州Phillips "Auto Mignon"は共に45回転自動車内レコード再生装置を発売。どれも針飛びを防ぐためバネでアームを押し当てるため盤の摩耗が激しかったそうで、それが後にPhillipsによるカセットテープの開発に繋がったとも考えられます[vide P.156 of "SOUND RECORDING" by DAVID L. MORTON JR.]。16 2/3回転ではハイファイ用ではなくTalking Bookや商業施設のBGMとしての発売が多かったが、当時でも珍品扱いされ普及しなかった。ところでメモ用として録音再生するボイスレコーダー(米国のSound ScriberやGray Audographなど)はもっと古くからありました(電話の録音用だったようですーGray社も元はコイン式の公衆電話のパイオニアでした)。これらのdictating machinesは独自の回転数・溝・ソフトビニールなど特殊材料を使っているので専用の機械でしか録音再生できません。別系統では、小さなレコード盤を内蔵した「音の出る玩具」=ゼンマイ駆動のToy Phonographもありました(アメリカでは1960年頃に登場したMattel社のお喋り人形Chatty Cathyが有名)。因みに、自動演奏機械(musical automaton)は西洋では15・16世紀に始まり、18世紀のロココ時代に最高潮に達しました(伝統的なオルゴール箱の装飾もロココ調で草文様など曲線が多い)。『おもちゃの交響曲』(HaydnやL. Mozartの作とされていたが近年オーストリアのEdmund Angererの作と判明)にはsinging birdが参加します。既存の楽曲の編曲だけでなく、自動演奏機械専用に作曲したハイドンやベートーベンなどの楽曲もあります(ドイツ盤Da Camera Magna SM93 209/217/250)。モーツァルトにも「時計のためのオルガン曲」(KV608やKV594など)があります。ClavesレーベルのSpieldosen-&Drehorgel-Klaengenはスイスのハインリヒ・プレヒビュール・コレクションから自動演奏機械の音を紹介するレコードで「手回しオルガン・オルゴール・singing birds・音楽時計・エジソンのシリンダーまで」の再生音が聞けます。

MP: Medium Play 25cm (10 inches) at 33 1/3RPM 演奏時間は片面18分程度(音溝100本/cm) 最初は十分に長い音源が少なかったのでSP時代の音源をコピーしたりして30cmよりも安い設定にした。それと当時の家庭用電蓄のPlatter Sizeに合わせた? 民謡などは安いが初期のジャズレコードの10インチ(大半はモノラル時代の音源)は現在中古プレミアムがついていて当時の録音編集が面白いので後年そのまま再発している例もありますが、70年代になるとこのフォーマットでの新発売は少なくなりLPに取って代わった。

LP: Long Play 30cm (12 inches) at 33 1/3RPM 演奏時間は片面25分程度(音溝100本/cm) クラシック(特にオペラ)の普及に影響し、これなしにはブルックナーやマーラーの長ったらしい交響曲の今日的評価は考えられなかったかも。標準的重さは140g程度で、180g前後のものを重量盤と呼んでいるようです。1970年頃RCAのIsom氏は音溝部分の厚さ0.8mm12インチ90gレコード(Dynaflex)を提唱しました。同じく1973年頃オイルショックなどに影響されてか日本レコード協会もNew Profile Recordと名づけ重量100±15gの軽量薄型の規格を発表しました。プレス時のflow特性が改善され完全な整形ができるのに加え、柔軟性があるのでターンテーブルとの密着性が良いという触れ込みでしたが、実際にはグルーブガードのせいで変形が大きい場合もありました。ソリは厚さとは関係ないようでシュリンクフィルムに包まれた米国製重量盤にはソリがひどいものもあります。

IEC98-1964ではNumber of turns of lead-out grooveは1回転以上との規定から下表では仮に1ターンとして計算しています。あくまでも計算上であって実際にはlead-out grooveは数ターンあるのが普通です。

|

Groove Speed cm/s |

|||||

| Type | 3033 | 2533 | 1745 | 3045 | Inmost Diameter for the end of music (recorded) groove is estimated backward from concentric finishing groove diameter plus lead-out pitch 6.4mmx2 (one turn) |

| Dia. (cm) | LP | MP | EP | Maxi-Single | |

| 29.26 | 51.1 | 68.9 | |||

| 24.18 | 42.2 | 42.2 | 57.0 | ||

| 16.83 | 29.4 | 29.4 | 39.7 | 39.7 | |

| 11.92 | 20.8 | 20.8 | 28.1 | 28.1 | 106.4+12.8=119.2mm |

| 11.02 | 26.0 | 97.4+12.8=110.2mm | |||

上表を見ると7インチのEPは線速度が大きいから音が良いとはいえないようです。むしろ7分録音できるものを録音レベルを高くして=ピッチ幅を大きく取り半分くらいの録音時間にしているので歌謡曲では特によさそうに聞こえるのではと思っています−外周と内周の線速度比はLPで0.4、EPは0.65程度なのでEPの方が問題が少ないことも一因(線速度が遅くなり記録レベルが高いとピンチエフェクト等の内周歪が増える)。レコードのタイプは他に7インチで33回転のものもあり本の付録(ソノシート*など)に使われたようです。日本盤のMood Musicでは本来2枚組みのものを1枚に詰め込んだ徳用レコード(<マキシ・レコード登場>のうたい文句で出た東芝Best20シリーズなど)がありそれらはカッティングレベル自体が低くなって音飛びしやすい傾向にあります。緻密な技術を誇る一方で質より量の戦後を引きずっている!バブル期以降は日本人も贅沢になったもんで質を問う時代になったのかな?註:ソノシートは朝日ソノラマの商標名だがフランスで発明された特許(=米国特許2998622、フランス本国では1957年12月23日申請)に基づいて生産された。連続した塩ビのフィルムから片面プレスしたぺらぺらのカラー・レコードでレーベル紙を張らずに文字までプレス印刷するもので、JISで規定されている厚めの通常のレコードとは本来別のもの。この発明とは別に旧ソ連ではレントゲンフィルムに当時ご禁制のロックやジャズをアングラ録音し流布したこともあったそうです(使用済みフィルムを再利用したので骸骨レコードと呼ばれました)。

17センチと25・30センチ盤で盤の組成が異なる場合もあったようです(酢ビ成分がEPでは少ないことがある)。下表はJIS S8502-1973にある品質規定です。再生針先半径18ミクロンで試験したときの盤質の指標が示されています。代表的なさら状そりと波状そりについて<2mmまでのそり量であれば実用上演奏に支障の無いことが確認された。しかし、出荷後から消費者に及ぶまでの異常な保管・取扱方までも含めて管理することは事実上不可能であり、かつ、実態調査の結果、製造時点でそり量1.5mm以下に管理されたレコードは、正常な保管状態で長期間販売店に在庫されてもそり量が2mmを越えないことが判明したので、当規格では実際に管理できる製造時点で1.5mm以下と規定した>とある。このような現実に即した正直な規定は他国の規格にはあまり見当たらない。後記:そりについては1964年のNABでも一周で1/16inch(≒1.6mm)、8分割(45度)で1/32inch(≒0.8mm)と規定されていました。

| 17センチレコード | 25・30センチレコード | |

| SN比(1kHz50mm/s録音溝vs.無音音溝) | 43dB以上 | 45dB以上 |

| 耐磨耗性(針圧6gで100回再生後無音音溝SN比) | 40dB以上 | 42dB以上 |

| 偏心 | 0.2mm以下 | 0.2mm以下 |

| そり(製造時) | 1.5mm以下 | 1.5mm以下 |

上記の100回再生後SN比は録音のない音溝の耐摩耗性であって録音音溝の劣化テストではありません。解説には「1956年制定当時は強制劣化試験の考えによっていたが、1962年の改正で実用状態に近い試験条件に改められ、針圧10g±1gに軽減された。しかし10g±1g、50回再生では、再生針の状態などで測定値がばらつき、再現性が乏しいので、1969年の改正で針圧を6g±1gと軽くして再生針の影響を少なくし、再生回数を100回とした。」とあります。溝ではなく針の磨耗テストになっていた恐れもありますね。

RIAJの統計資料から主な(5種類に限った)音楽Mediaフォーマットの国内生産数量の変遷を編集しました[大卒初任給平均の単位1000円を除き単位は100万個]。これを見ると1960年にはSPに替わってEP・LPが主流になったが、LPは数の上ではEPを超えることが少なかったのが見て取れます。一方で新譜数(種類)では1969年以降LPの方が圧倒的に多いのはアルバムLPとシングルEPの性格の違い(積年でしかも嗜好がバラケる曲を含むLPに対しEPは当年でカリスマ的アイドルによる単曲だから)でしょうか?1961年当時の大卒初任給は2万円を切っていた[1957年発行の5千円札に続き1958年一万円札発行]。70年から80年中期までは経済環境のためLPが音楽Mediaの中心になっていますーオーディオブームもその頃ピークを迎えたと感じています[1975年の大卒初任給は前年比124%で一番高い賃上比率]。生産量では見えないがLPの販売に関係してFM音楽番組のエアーチェックもオーディオの一部だったー”生音楽を生放送で”を売りにしたFM番組もあった。80年代後半からCDが主流になり生産数量も伸びています。量(=経済)と質(=文化?に対する取り組み姿勢)は常に別の問題ですが音楽を身近にさせたCDの功績はやはり見逃すことができません。アナログディスクの輸入=いわゆる外盤も80年中ごろから本格的になったと感じています。国内生産が実質なくなったのでアナログファンが外盤を求めるようになったのかは定かではありませんが、石丸電気がジャズとクラシック輸入盤コーナーを設けたのもその頃と記憶しています。大卒初任給が1990年頃まで総生産数の増加と足並みを揃えています。80年以降総生産数の伸びが一時停滞したのは、さらに経済的にゆとりができたことによる娯楽の多様化(音楽の楽しみ方もジャンルも多様化)でアウトドア(ラジカセ・Walkman)や海外旅行や他の趣味に向かったためでしょうか?アナログからデジタルへの移行期(その間を繋いだのが・埋めたのがカセットだった?)でCDPの普及=低価格化を待ったのでしょうか?それとも求心性を失った時代の多様な音楽(New Wave/Music/AgeやCrossover/Fusion)を反映しているのでしょうか?経済問題や音楽内容とは別に、生産事業者とユーザーの関係が主な原因ではないかと思いますーレンタルレコード店が絡んでいるようです。80年代の音楽カセットの生産が予想外に大きく、又ダブルカセットレコーダー(1979年シャープのラジカセGF-808が世界初搭載)も登場しユーザーがブランクカセットにレンタルで借りた音楽をコピーする問題が表面化したことが生産を抑制したのではないかと思います。80年代にレコードプレーヤーとカセットレコーダー間でシンクロ録音機能が付いたものが多いのはその証拠か?CD−Rの登場やコンピューターの普及で93年以降はデジタルコピー防止の著作権問題が取りざたされています。この表から省いた直径8cmCDは一時期(1988-1999年頃)流行りましたが2000年以降12cmCDシングルに置き換えられたようです。2000年をピークに総生産数は再び下り坂になりますがネット配信の増加に食われた形になっています。RIAJの統計について勝手な分析は別ページ。次世代フォーマットへの本格的な移行は新フォーマットが誕生してから10年以内に行われるようです:SP→モノラルLP→ステレオLP→CD→??? David L. Morton Jr.著SOUND RECORDING(2004)はこれらハードコピー(physical media)の終焉を予言し”The recording industry is making the transion from the manufacturing to the sevice sector of the economy, and in future years it will rely less on sales of physical media than on sales of songs.”と述べています。

何故磁気テープよりディスクの方が主流だったのか(個人的な見解)

戦後オープンテープレコーディングが普及したのですが市販される録音済音楽テープの種類が少なかった。1970年代にカセットテープが普及してかなりの音楽録音済カセットが生産されましたがカセットは主にユーザが録音できるのが強味でブランクテープが主体だった。一方レコード盤はカセットより安価で高品質なので経済的にディスクが主流になった。アナログ時代にはビデオテープもカセットテープもダビングに時間がかかりました。1:1で録音するので大量生産するには大量の録音機と広いスペースが必要でした。一方アナログディスクは材料費は安く一連のプレス作業で次々に大量生産できました。現在のデジタル録音はphysical

mediaよりもダウンロードやストリーミングに向いていると思います。録音機は一部のマニアを除いては一般のユーザには不要で再生だけのカセットテープ再生機もあった。レコード自体コピーなのにさらにコピーを作ってその人に何の意味があるのか?自分の蔵書を自分のためにコピーする人は居ませんよね?自分の持っていないレコードをレンタルしてカセットに録音した時代がありましたが、その人は今でもそのテープを聴いているのでしょうか?

手元に赤い表紙のジャズ日本列島51年版季刊ジャズ批評別冊があります。1976年No.3とありジャズ喫茶全盛期のもので全国のジャズ喫茶の紹介のほかライブ・ハウスめぐり、ジャズ・レコード店の案内もしていました。昭和51年11月20日発行の編集後記には「51年版では喫茶店を前号より200店多く500店紹介しております」とありました。東京だけでもジャズ喫茶は百を超えターミナル駅や大学周辺(神田駿河台)には数店が競合していました。1980年以降は激減しました。豊かになりレコードや再生機器を揃えて自宅で音楽を楽しむようになった所為のようです。団塊世代(1947年〜1949年生)が大学生活を謳歌していたのは1970年前後です。流行は需用・渇望に数年遅れてやってくるので1975年前後がジャズ喫茶の最盛期だったのか? 流行は終わりの始まり(流行の数年前に渇望のピークがある)。1980年以降ジャズは米本国でも流行りではなくなりましたがね。

英国のLP生産は日本と似ていて1975年頃がピークになっています。ちなみに米国の1975年の売り上げは:LP2億5千7百万枚、EP1億6千4百万枚、8-trackテープ9千4百万巻、カセットテープ1千6百万巻だったそうで、その10年後8-trackテープが絶滅し、さらに5年後の1990年頃にはLPとEPの生産がほぼ終了した。日本のレコードの定価は贅沢品と考えられ物品税が課せられてきたので一般的に高めに設定されていたが、1989年3%消費税導入と共に51年続いた物品税は廃止された。レコード一枚が月給の2%以上に相当した時代から比べれば今は安く音楽が手に入る良い時代だと感じます。一方で昨今オーディオは衰退し、晴海の国際見本市会場で開かれた全日本オーディオフェア(モーターショウと同じくコンパニオン付きでの盛況)に比すべくもありません。今オーディオは地方化・ジャンル化(アナログや真空管やPCオーディオなど)・アングラ化しているようです。昔の個性的な評論家先生たちの大半は物故しましたが生き残った歴戦のオーディオメン(多くは七十代以上の暑苦しい人達)に会うと今でも刺激を受けます。1976年〜1977年NHK教育テレビでも山川正光氏による「オーディオ入門」という講座がありましたが、遅ればせの感が否めませんでしたーそれほど1975年前後のオーディオブーム・フィーバーは凄かった。バブルのように行き過ぎた過去が良いということではなく安静な現在を楽しむべきだと私は思います。スポーツ観戦等実況共感型趣味の方は多人数の方が楽しいそうですが、没入型趣味は個人個人で「こっそり」やるのが本道。同じ趣味や嗜好で群れたがるのは世の常で、そうでなければ商売や社会が成り立たないのは分かりますが。。。近頃、古いオーディオ機器やレコードが終活の対象となっているのか買取業者のテレビコマーシャルが目立ってきた。

2018年追記:日本オーディオ協会(JAS)の照井和彦氏のレポート『アナログレコード用ラッカー盤カッテイング』(2018年11月現在第3回まで連載)によると、昨年Sony Music Entertainmentが29年ぶりにアナログレコード製作機器の導入やミキサーズラボのアナログカッテイング開始があり、2018年初めにはアナログ盤が再発されたとのことです。これは世のトレンド(アナログを知らない人には新しい)に即したものでしょうが、ソニーの場合は機器を新開発するではなく相当古い中古の機器の導入などお寒い限りです。何処まで本気なのか?又それらのレコードが市場でどのように受け取れられるのでしょうかー私の知ったことではないですね。一方でSonyは「アナログレコード特有の音響効果」をデジタルで再現し、その”Vinyl Processor"を組み込んだ新製品を出しました(Walkman NW-A55)。こちらの方が音のソニーらしくて評価できます(その意気や良し)。これはソニーの中島平太郎氏などによる2002年の米国特許6344940(CDに1/f揺らぎノイズ追加)を連想させます。果たして一般に受け入れられるかは難しいと思います。何しろ、数字(HI-FIスペック)ではなく音響の心理面に関する効果を提案しているからです。一般は上辺の分かりやすい数字に魅惑されやすい。

2020年3月追記:RIAJの最近の統計によると、2009年10万枚程度まで落ち込みましたが2010年以降2019年までアナログレコードの供給が上向きになり、2017年以降総数が100万枚を超えるようになり、邦盤と洋盤の割合は拮抗しています。アナログ盤の供給は盛時に比べるとそれでも百分の一程度なのですが。。。ワンタイトルだけで百万枚を超えた時代を知る者としてはなんだかなぁという感じです。旧来のオーディオがニッチ(niche)になった証拠でしょうか?内外のオーディオイベントでも爺ばかりで、オーディオ趣味は絶滅危惧種どころか既に終わっており、見えているのはゾンビに過ぎないようにも思えます。手っ取り早いSNSの時代になって止めを刺された。以前はさみしい人、暇な人がレコードを聴いたが、今ではSNSで呟いて発散する。つまらぬ他人事に口を入れたがる人や不確かな情報をフォローする人ってどうなんでしょう?わが身にふりかえって本当に知りたいことがないのでしょうか?

レコードの手入れ

超音波洗浄機の試作やクリーニング・アクセサリーで色々なクリーニング方法を試してみました。海外ではバキューム式のものが主流で超音波レコード洗浄機は何故か話題になりません(自作バキュームのサイトは伊・独・英の各所に散見されます)。私の場合、普段の手入れはベルベットクリーナーで埃を払う、タバコなどでベルベットが引っかかるように感じたら別のクリーナーに25%エタノール水を含ませて拭く、それでもダメなら水洗いや自作超音波洗浄機を試すという順番にしていますが普段の管理(=よく聞くこと)さえよければ、25%エタノール水までで済んでしまうようです。Wet Playについて:Wet Playは埃を閉じ込めるのでWet Playしたレコードは常にWet Playしなければならないと主張する人もいますが、私はそうは思いませんーというのもヒタヒタに漬けて再生するわけではないからです。Wet Play(というよりDamp Play)について気になることは、<薬品や水などでレコード表面が湿っている場合には、針の磨耗が激しいので注意がいります>という山本氏の記述です。理由は述べられていませんが、私の考えでは<見かけは摩擦が減るが、シリカ片などを含む埃と水の結合力で砥石の働きをするのでダイヤモンドが減る>かもしれないと思っています。ここ数年試していますが実際の針にはハッキリした支障はでていません。現在はクリーニングが必要な時だけに留めていますー何故ならWet Playで汚れが取れるわけではなくむしろラッセル車が通った雪道のように蓄積・転移してしまうからです。そのことを除けばエタノール水の盤への影響は問題がないようです。ところで、綱引きの時、手に唾するのは摩擦を増やすため(人間の手の指紋は乾湿両用の滑り止めだそうですが)??

不思議なのはチリチリが気になっていたレコードが何もしないのに後日再生してみると問題なくなっていたりしていて、本当のところ原因がよく分かりません。クリーニングを気にする人はそのレコードを余り聞いていないだけだったりして。。。数百回聞いてもまだ楽しめるレコードと針があります。それぞれの寿命を全うする前に不注意からだめにすることの方が多いように思います。ダイヤモンド針先の寿命は300-1000時間などと言われていますが、実際には個体差があるようで1000時間以上使っても問題のない場合もあリますー針先の寿命よりダンパーの耐性やカンチレバー周りの汚れや錆(アルミやマグネシウム合金でも酸化による白錆がでます)の方が使用期限を決める原因ではないかと思っています。1000時間以上使った針と新品交換針を比較しても外観上ははっきりした変化は見られませんが、音質的には古い針は少し金属的な弦の響きやハスキーヴォイスになるのに対し新しい方が深みのある柔らかい音がする場合があります。丸針の側面が光って見える場合はその面がフラットに摩耗している証拠で、あぁダイヤだと喜んではいられません。その再生音は歪っぽくなっていますので直ぐに針交換すべきです。ダンパーは使っているうちに柔らかくなり、最後には硬化収縮してヘタリます。ヘタリの末期症状は制動が効かなくなりブカブカした音になりますが、よく低音が出ると錯覚されることもあります。半世紀近くレコードを聴いていると、このように音楽以外の余計な経験をします。錯覚や誤認も認識・経験の一部と前に言ったのはこのような意味です。いい音だから感動するのではなく、感動したからいい音と感じるのです。

保管の方法はレコードの縁だけが接触して音溝を圧迫しないように垂直に立て30度以内の湿度の安定した所におくのが良いようです。35度以上になるとレコードが収縮を始めるので波打ってしまうそうです。適当な間隔で仕切り板を入れ詰め込み過ぎないように注意する。昔の2つ折りジャケットやボックス物より1枚ものの薄いジャケットの方が収納性が良いので個人的には好きです。又、ボックス物は中身が詰まっていないことが多いので縦置きで保管しても盤の変形が出やすいようです。ジャケットと内袋の規格参照。

関連サイト:リンクは変わるので省略

- カナダの国立図書館・保存協会の音源メディア全般の保管方法:

私は湿度の変化が大きい日本の環境では紙が良いと思うのだが、これによると内袋はPEが最適でPVCや紙はダメだそうだ:塩ビの内袋はレコードに転移し、紙は時に酸を含むからなのか? レコード盤はカビに耐性があるとしているが本当か? レコードをジャケットから取り出す方法まで書いてあるのにはニンマリしてしまう。 ジャケットに付いているシュリンク・フィルムはそのままにしておくと盤の変形に繋がるので完全に剥がすなど当たり前だが為になることが書いてある。LP以外の組成と劣化原因と保存法についても書かれており、シェラックレコードといわれているSP盤のシェラック含有率は平均15%にすぎず各社雑多な充填剤を使っていたことなども報告されている。SPレコードを溶剤を含む液でクリーニングすることは厳禁とされています。 - 米国NARA(National Archives and Records Administration)のSound Recordings and Procedures Manual(1993年のpdfファイル)ではレコードの反りを矯正する方法として野蛮な方法が示されていました。<Figure4-2 Dewarping procedures for vinyl discs: 1.Wash the disc thoroughly. 2.Place the disc between two pieces of clean, flat, plate glass larger than disc. 3.Heat the glass to 135-150degreesF(=around 60℃). Keep at temperature for 10 minutes. 4.Place five 10-ounce(=around 280g) weights evenly spaced on glass for 24 hours. 5.Remove the weights and glass plates. 6.Replace the disc in its container for storage.>

私の愛聴盤

プログレから古楽まで基本的に楽しめればジャンルを問いません。ポールモーリア楽団の演奏も洋物演歌のバックコーラスとして楽しみます。どれが愛聴盤なのかは実は自分でもわかりません。 同じ曲で演奏が駄目なのは別にすれば買って損をしたと思うレコードはありません。一聴面白くなくとも後で聴くと新しい発見をしたりします(嗜好も年をへるに従って変わる)。有名大曲よりもマイナーな単発曲が好みです。たとえばハイドンやモーツァルトのCassation(余暇の音楽:18世紀の野外演奏用器楽組曲)やSchumannのclarinet・viola・piano三重奏曲(おとぎ物語)やThelonias MonkのPannonica(名門の出で外交官婦人だったが奇行で有名な通称Nica, 本名Kathleen Annie Pannonica Rothschildにささげた愛らしい曲)。楽器などで苛められるHieronymus Boschの有名な地獄絵のジャケット(原画をモノクロ化しグループの面々をモブとしてはめ込んでいる)に惹かれて買ったDeep Purpleのアルバム中の1曲Lalenaなどは妙に心に残りときどき聴きたくなります。私は名盤趣味ではありません。人それぞれにその人の名盤があるはずで、<名盤この1枚>みたいなものには興味を惹かれません(他人が作ったジグソーパズルがあまり面白くないのと同じかな)。いわば行き当たりばったりの盤選びです。レコードは過去の流行の記録:祖父の口ずさんだ浪花節(明治の流行歌)や叔父さんの詩吟(幕末の学生歌)、さらには昔の時代劇「鞍馬天狗」などで嵐寛や雷蔵が謡曲を謡うシーンなども思い出されます。(音は丸いレコードから命名されたという)音丸さんの「男なら」は<萩の菊ガ浜に女台場と呼ばれる土塁を築く工事に携わった女子供によって謡いだされた歌>だそうです。

初めて買ったレコードがこれ。ビクターのポータブルで聴いて(情けない音に悄然として)、本格的なステレオセットを買うきっかけになりました。奇しくも2代目の竹山さんもこのレコードを聴いて入門したのだそうです。特殊な方法でその音溝の一部を下から見る(x200)と逆相の強奏部が見えました(音楽を聴かずにこんなものを撮るのは無粋ですが)。

ドイツ語の小塩節先生に勧められて買った初めての洋楽レコード。オケとヴォーカルが絡むので今でもテストレコードになっています。楽器をやらない私の場合、器楽だけだと音にだまされることがあるのですが、人間の声がそれらしく聞こえれば余り間違ったセッティングにならない、と思っています。1953年のフルトヴェングラーが伴奏したヴォルフ・リート・リサイタルにおけるシュワルツコップの艶やかな声と比べると流石に衰えが見え隠れします。フィシャー・ディースカウも後の1970年代には指揮に転向してしまいました。指揮者(音楽監督)以外の演奏家には旬というものがあるんですね。

某所で聞いてから探していたレコードをやっと見つけました。米DECCA(→MCA)のオリジナル盤ではなくテイチクの見本盤(白レーベル)です。キング盤もあるようです。リッチが歴史的な名器のバイオリンで小品を弾いています。15本のバイオリンの音色の違いだけでなく、聴いて楽しいレコードです。ブルッフのヴァイオリン協奏曲1番のさびの部分の15種類の比較用レコード17cm盤も付いていました。

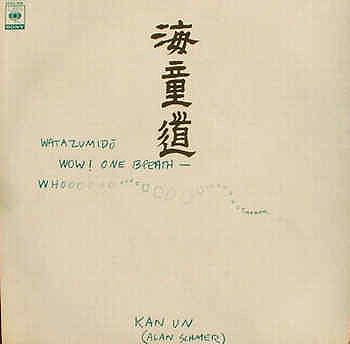

すごい音楽です。遮音されたミキサールームにまで音が浸透したそうです。歩きながら吹き鍛えられたスケールの大きい尺八で自然そのもの(海・風・山)を感じます。

伝統的な虚無僧(音を契機にして悟りを得る普化宗)の代表曲が収められています。尺八で呼びかけられて、これに正しく尺八で答えないと、偽虚無僧として処断されたそうです。

同じく東芝のシリーズです。邦楽というよりも現代人にはエスニックな響きに聞こえます。

カルフォルニアのOrionレベールはDolbyレコーディングで有名でしたーこれはその1枚(1975年頃)。Henri Temiankaという余り日本で知られていないバイオリニストですがこのGriegのソナタ3曲はまさに壺にはまった演奏で、後日いろんな奏者のもの(特に有名な3番)を聞きましたがこれに勝るものを寡聞にして知りません。

話は変わりますが、ノイズ低減システムを開発したRay M Dolby氏はアナログのレコードにも造詣が深く、電気的にレコードの反りなどを修正するアイデアで1991年にUS Patent 5003522などを取得していますが、機械要素のほうが多いアナログでは実りの無いものだったようです。80年代には電気的にScratchを取り除く方法がいろいろ考えられました(代表例はPlesseyのUS Patent 4220926-1980に基づくGarrard MRM101=Music Recovery Moduleで日本でも品川無線による同系の特許申請S57-90930「モノーラル録音盤の再生方式」がありました)。アナログ盤を長く聞いてきた人にはスクラッチノイズは余り気にならないがCDなどデジタルに慣れた人には音楽よりもノイズの方が気になるのでしょうか?CDにスクラッチノイズを加えてアナログ愛好家を騙そうとする悪戯もあるようです(ノイズを気にしない人を騙せるか?)。スクラッチノイズは特殊な波形をしているのでそれを再現できたらデジタルとしても相当なレベルだと思います。

ブレヒトの寓話的内容の詩集についていたレコード(EPの形状だが100/3回転)にはなんとブレヒト自身が歌いKurt

Weillが作曲した2曲Die Moritat von Mackie Messer(マック・ザ・ナイフ)とDas Lied von der

Unzulaenglichkeit menschlichen Strebens(人間の努力のむなしさの歌)他おなじみの曲Mutter Courages

Lied(肝っ玉母さんの歌)が含まれていました。ブレヒトの歌唱法がかのエノケンを思わせるモノで極度の巻き舌には笑ってしまいました。エノケンの生誕百年の記録画像(NHK BS)を見ていたら、三文オペラ(千田是也翻案の<乞食芝居>)にエノケンが登場していました:腑に落ちました。

因みにMoritatは「殺人などの恐ろしい絵を見せながら手回しオルガンの伴奏で単調なメロディで大道芸人が歌う歌で教訓を示して終わる」とドイツ語辞書にありました。Moritatの語源はMoralität(中世の教訓劇)とされています。Sonny

Rollinsが三文オペラからのテーマ(Moritat)をもとに度々ジャズ化していました。子供のころ紙芝居屋さんが舐めると動物の抜型になる飴をおまけに商売していたのを懐かしく思い出しました(紙芝居の図柄は多分黄金バット)。

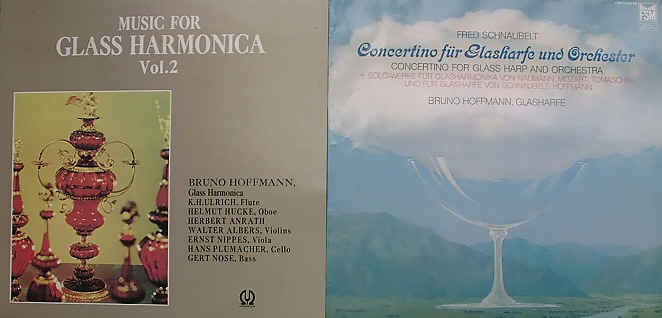

変わった楽器と言えばグラスハーモニカ別名グラスハープでしょうか? 背筋をくすぐられるような奇妙な感じがします。この奏者Bruno Hoffmannの1963年と1982年録音の2枚のレコードを持っています。古い方のレコードの岡俊雄氏による解説では<基音はc...の4186Hzまでだが、それ以上の倍音成分、それもきわめて純度の高い状態で記録されている。倍音分布は、4kHzと8kHzにもっとも多く、12.5kHzから16kHzにもすくなからぬ量がある。時には20kHzまで及んでいる。このように高い周波数の分布の多い楽器はシンバルなどの金属楽器でも見受けられるところだが、その楽器としての性格がまったく異なっている。打楽器の高域倍音は楽音と言うよりランダムノイズであって、叩いた瞬間に大量に発生し、急激に減衰しながら余韻を生みだすのであるが、グラスハーモニカの場合は、純音にちかい透明度をもって、ある時間持続している。だから、高域再生にピークや歪を発生した場合の音の純度はかなりかわってしまう。とくに高域(7〜8kHzから15kHzぐらい)にピークや共振系の目立つ、カートリッジやトゥイーターでは、その音が強調されすぎてしまうことがある。あるいは、リスニングルームの高域共振をおこす存在(特に照明器具やガラス製品など)も、グラスハーモニカの出す、かなりレベルのたかい高音に励起されて共振現象をおこす場合もある。[中略] グラスハーモニカのための珍しい音楽をあつめたこのレコードは、音楽的にもオーディオ的にも、ほかに類のない興味ふかい内容をもっている>とすこしおおげさに述べられています。

クラシックの箱に紛れてオイゲンキケロのジャズのレコードを見つけました。すっきりとした録音(ドイツMPS=Musik-Produktion Schwarzwald)と演奏です。SchwannのカタログにもJacques LoussierのPlay Bachは載っていてもこの手の(コアなJazzファンに不人気な)ものは載っていません。John Lewisの晩年のバッハ平均律集よりもさらにヨーロッパの血に根ざした音楽を感じます。その意味では十二分にジャズなのですが。。。ジャンルを超えて楽しめる盤でした。サティやモンクのピアノ曲も間の取り方が面白くよく聴きます(サティはピアノ曲以外余り紹介されないが彼の管弦楽曲集はかなりぶっ飛んだものでムーランルージュもかくやと思わせられます)。キケロが好きな人は多分happy pianoのErrol Garnerも楽しめると思います(彼の2枚組みアルバムParis Impressionsにはハープシコード演奏もありジャズの範囲を超えて自由になったGarnerが聴けます)。[黒人ジャズが1964年米国公民権法制定後勢いがなくなったり、1973年ベトナム戦争終結後フォーク(PP&Mなど)の勢いがなくなったり、社会環境と音楽の関係が深いことにも思い至りますー抑圧や反骨精神をバネにして音楽を作っていた面がある。見かけは不平等は無い現在は求心力のある音楽が作れなくなったらしい。今なら原発ジプシーの歌やDiaspora(離散)についての歌などが誕生してもおかしくないのに何でだろう?みんな大人しい良い子になっちゃた。]

Jim HallのCONCIERTOもよく聴きます。ジャケットの写真はインカかマヤの石像でしょうか?遠目に見るとJim Hallの肖像のようにも見えます。喜多院の五百羅漢を思い出しました(多くの石像の中には自分に似た羅漢さんが見つかるそうです)。

ジャズに詳しくない私が何故これを入手したか分からないのですが、Elmo Hopeのレコードです(1961年録音1962年発売モノラル録音:両面で27分)。今まで聞いたことがない固めな音でHard Bopそのものです。録音に奇妙なリアルさがあります。CELEBRITY RECORDS, INC.のVSOP-2とあり、何処の音源かは不明ですがPaul Chambersと"Philly" Joe Jonesとのピアノトリオです。主に東海岸で活躍していたらしい。Ahmad JamalのHeat Waveと同系統の音楽のように感じました。東海岸地区とシカゴと南部ニューオーリンズと西海岸地区でそれぞれ独自のジャズの系統的発展があるようです。因みにフィラデルフィア出身の"Philly" Joe Jonesはスイング時代ベーシー楽団等で活躍した先輩ドラマーJoe Jonesとは別人だそうですがどちらも1985年没しました。

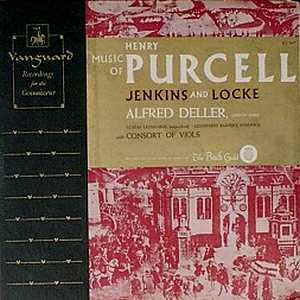

カウンターテナーの草分け的レコード2枚。Dellerのが1954年モノラル録音でOberlinのは1960年頃のステレオ盤ですがどちらも米国盤なので既にイコライザーはRIAAでした。40代のDellerのレコードには若き日のLeonhardtがハープシコード(とbass

viol?)で参加しています。このLeonhardt Baroque EnsembleがLeonhardt

Consortに発展してテレフンケンにバッハのカンタータ集とチェンバロ協奏曲集を残しました。ライナーノートにはこう書かれています:The

Leonhardt Baroque Ensemble is made up of outstanding musicians devoted to the

study of Renaissance and Baroque music. On the recordings, Elizabeth Schaftlein

and Gertrude Soukup play the recorders, Marie Leonhardt plays the baroque

violin, and Nicolaus Harnoncourt the baroque 'cello. The Consort of Viols is

made up of Eduard Melkus and Alice Hoffelner, treble viols, and Nicolaus

Harnoncourt and Gustav Leonhardt, bass viols.

当時のウィーンの古楽器演奏家を結集して録音されています。オリジナル楽器による演奏とバッハ以前の音楽への興味=通称<古楽運動>はこのあたりから始まったといえます。17世紀頃までのヴィオル属と近代のバイオリン属との関連は脚のヴィオル(Viola

da gamba)がチェロ, 腕のヴィオル(Viola da braccio)がビオラやバイオリンに相当するようです。

オリジナル楽器による演奏はDecca系Éditions

de l'Oiseau-Lyre(lyrebirdオーストラリアに生息する琴鳥のマーク)が有名です。オーストラリア出身のLouise Dyerがパリで1932年から集め出版した古楽の楽譜に基づき、彼女の死後1970年代以降レコーデイングされ発売されたようです。物事には気運というものがあることを感じます(古楽運動がなければレコード化までには至らなかった)。DGG系のARCHIV(アルヒーフ)

PRODUCTIONもモノラル時代(Hermut Walcha演奏バッハオルガン曲など)からシリーズ化していました。ドイツの演奏家集団としてはCollegium

aureum(コンサートマスターはFranzjoseph Maier)が有名で古楽器を使用し当時の演奏習慣に習って指揮者を置かない合奏でHARMONIA

MUNDIにたくさんの録音を残した(ガット弦の響きが印象的でした)。

一方で時代を超越した空想的・創造的演奏もあります。古代ギリシャや中世ヨーロッパの音楽と称して楽しい音楽を届けています。Panigua指揮Atrium

Musicae De Madridによる演奏(1978年仏harmonia mundi録音Musique de la Grece

Antique)は水オルガンの音色が聞ける珍しいレコードでした(ルネッサンスに題をとった「臀上の音楽」は翌年録音)。Ensemble Oni

Wytars/Ensemble UnicornによるNAXOSのCD:On the Way to Bethlehem(Music of the Medieval

Pilgrim)は西洋よりもむしろアラブ音楽を連想します。我々が歴史と思っているものも実は空想に過ぎないのかもしれません。

Pachelbel(1653−1706)の『アポロンの六弦琴』(1699年楽譜出版)という全て調が異なる6曲のアリア変奏曲からなるチェンバロ独奏曲集。6曲目はSebaldinaのアリアで、Pachelbelが晩年にオルガニストとして赴いたニュルンベルグの聖セバルドゥス教会に因むもの。このレコードには本来はオルガン曲の『シャコンヌ・ヘ短調』も追加されていました。短調が多いので心に沁みます。

出版されず手書きの楽譜やその写しが当時流布していたらしく、現在伝わっているもので私たちがレコードで聴ける音楽は一部です。バッハの場合も例外ではなく現在散逸して失われた楽譜もあり、未発見の楽譜なども再発見される可能性があります。

ヴァンゲリスのことは知らないで、ジャケットの画像を見て買いました。タイトルは「大地の祭礼」(1984年)です。地球上の生きとし生けるものへの生命賛歌です。それぞれが精いっぱい生きているユーモラスな感じを受けました。多分ジャケットの画像から受ける印象なのでしょう。寄生虫みたいなものも見えますが、人間も地球に寄生している生物の一種ということか。

北イエメンの音楽。1975年UNESCO企画のMusical Atlasシリーズの1枚。B面のバンド1&3はウードUd(琵琶やリュートの源流の弦楽器)による超絶技巧曲MUTAWALで高橋竹山の演奏を髣髴とさせます(竹山氏も世界の弦楽器のレコードを集めて聴いていた由)。1967年にも比較音楽研究資料として全22枚のUNESCO-COLLECTION - A MUSICAL ANTHOLOGY OF THE ORIENT(トルコとチュニジアを含む東洋圏の音楽シリーズ)があり、その第12〜17(全6枚)が邦楽にあてられ、西独のベーレンライター・ムジカホンからモノラル盤でリリースされた。フランスの友人から贈られた第15には仏教音楽=声明(1967年仏ACCディスク大賞=シャルル・クロ・アカデミー大賞)、第17には能の「羽衣」や榎本芝水の薩摩琵琶「石童丸」(1962年NHK)が含まれていました。オリエントとは西洋から見て日が昇る方向をさすので、その範囲はかなり大雑把。声明やタンザニアなどの特殊な発声法を聞くと、とても人間の声とは思えないものまであって興味深い。小泉文夫・中村とうよう監修の民俗音楽シリーズにも貴重な現地録音が多くあり、商業音楽ではない伝統音楽には掛け替えの無いものがある。そのシリーズの中にナゲシュワラ・ラオによるヴィーナ独奏もあった(ヴィーナvinaはカボチャを刳り貫いたものを共鳴させるので不思議な唸り音が出る)。芸能の起こりは人に聞かせるものではなく、独白もしくは神々への祈りや捧物(奉納)だったー言語と同じくそれを社会の中で様式化したものが現在音楽と呼ばれるものになった、と思います。

ドイツのdtv-Atlas zur Musik音楽事典を翻訳した図解音楽事典[白水社1989]は音楽史、音響心理学、楽器など広い範囲を体系的に概説した本です。難をいえばドイツの作曲家に偏りすぎているのが難点です。Betweenというグループでも活躍したドイツの現代作曲家Hamelまで名前が載っています。一方で、次のような辛口な論説も載っています。 P.489 異民族の音楽:20世紀の民俗音楽学は、非西洋音楽を西洋の基準で測った一時代前の比較音楽学を乗り越えて、異国の音楽を独立した自立的全体として捉えようとする。そのさい異国の音組織と構造、音楽の意味と内容を理解するために、民俗学者や人類学者との共同作業と同じく、近代技術(録音)が重要な役割を果たしている。[中略]異民族に見られる西洋音楽の氾濫と産業社会の非文化的な消費行動は、異国で大きな害毒を流し、しばしば独自の音楽を脅かし、破壊し、博物館の保存品に押しやろうとしている。文化産業は<計算された精神薄弱によって>(アドルノ)、いたるところで画一的な消費を促している。独創性こそが必要である。 P.509 流行歌:19世紀中ごろから、オペラやオペレッタの愛唱旋律がこう呼ばれ、後には新作も作られた。消費社会のメディア、特にレコードと放送を通じて、流行歌は売り上げの多い音楽商品となった。[中略]孤独や愛などの<通俗的な>歌詞に、類型的な音程を持った全音階的旋律、簡単なリズム、調的和声法、リフレインを伴う有節構造、パリには手回しオルガン、南海にはハワイアン・ギターなどの良く知られた響き(サウンド)といった<単純な>音楽が対応している。偽りの生活が偽りの感情を演出する。

本当のWORLD MUSIC(土地に根ざした伝統音楽)は年々失われているのが現状です。

独Telefunken-Decca= TELDECのROYAL SOUND STEREOはtracing simulatorにより歪を軽減したシリーズでした。60年代半ば(ステレオレコードを再生するとき)丸針の垂直トレーシング歪みを補正する録音方式が一部のレコード会社で開発された。 RCA: Dynagroove方式はタップ数12の遅延回路網を使って補正録音(丸針の曲率半径は18μ=0.7milを想定)。日本コロムビアも同様な補正を採用したとのこと。 山本氏によればTelefunken-Decca(Teldec):Royal Sound StereoやToshiba-EMI:PTS(=Pinchless Tracing Simulator)はonn<RCAとは違いトレーシング歪みの関係式をそのまま電気回路で実現し、これによって入力信号に再生時と同じトレーシング歪を与え、これを逆相にしてカッターへの入力信号とする>方式だそうです。 いずれにしてもtracing simulator(別ページ)による補正録音は丸針の曲率半径(0.7mil〜0.5mil)に依存するので70年代半ば以降は垂直偏移を制限するカッタープログラム(以下参照)に取って換わられたそうです。このレコードの肝心な音のほうですが私には特によくも悪くも感じることは出来ませんでした。Wunderlichが好きでこのレコードを思わず選んでしまったのですが他のレコード(シューベルトD.950ミサ曲ラインスドルフ指揮EMI=エンジェル)のほうが持ち味が出てよかったーバッハよりもシューベルトのほうが彼にはお似合いだったのかと思うだけです。

垂直偏移を制限するカッタープログラムとは例えば次のようなものです。左図(CBS)の225と右のScullyの図面の17はサファイヤ製のadvance ballと呼ばれ垂直偏移を制限する(depth control)ものでWestrexなどヘッド重量が重いタイプのカッティングシステムに採用されていたそうです。しかしながらラッカー盤の上をすべるこの球のおかげでわずかに盤上に痕跡が残りランブル雑音の発生につながる場合もあったようです。後の軽量化したカッティングヘッドにはこのボールはなく、電磁制動とダッシュポットなどで深さをコントロールするようになったそうです。但し、歴史的にはadvance ballの本来の役割はラッカー盤のソリに追随して溝幅一定(即ちモノラル水平記録の場合は深さ一定)の切削ができるようにするものだったようです(各カッターヘッド参照)。

音楽と数学の関係

「未知との遭遇」という映画で異星人と音楽で交信する場面が印象的でした。音楽はピタゴラス学派の研究対象で古くから数学と音楽の関係は続いています。現代音楽でも例えばJohn Cageは易経の六十四卦を譜面に変換する試み(運気⇒順列組合)もしています。バッハは譜面逆行やフーガ等異様な音楽まで試していました。CD(Pilz Company Disc 44 9256-2)でバッハのGoldberg-Variationenを解説した文章を興味深くよみました:「そのようにして、技巧的なもの、内面的なもの、気まぐれっぽいもの、抒情的なもの、化け物じみたものや堂々とした物などが曲中で変わっていきました」

昔の演奏会の思い出

どれもふた昔前の演奏会の思い出です。最近はレコードばかりで出不精になり演奏会に通っていません。よく行くのは近くの子供たちの発表会みたいなものばかりです(それでも面白い発見が多くあります)。

日比谷公会堂にて(多分88年):ドイツ最後の巨匠といわれていたConrad Hansen氏(フルトヴェングラー指揮によるベートーベンのピアノ協奏曲4番のピアノ奏者で有名)の演奏会がありました。80年頃の公会堂は古さびて内装も痛みが激しく、椅子の上張りの剥がれが目立つ状態でこんなところにお招きするのは他人事ながら情けなく思ったものでした。確かシューマンのダヴィッドブンドラー舞曲集がメインだったと思います。演奏会の終わりには彼に習ったことのある日本の女性たちから花束をもらっていました。外見どおり老いたとはいえ骨格のしっかりした演奏でした。1906年生まれで2002年に永眠されたそうです。

1986年9月16日東京文化会館にて:アムステルダム・コンセルトヘボウを率いたヨッフムの実演に立ち会いました。最晩年でこれを逃すと見れないというミーハー的な思いで行きました。すでに杖を突いて歩くのがやっとなので座って指揮をしていました。曲目は「ワーグナー/トリスタンとイゾルデ、前奏曲と愛の死」と「ブルックナー/交響曲第7番」でした。7番よりもトリスタンのほうが印象に残っています。演奏会で、長々と拍手しておねだりするのが私は嫌いなので、曲が終わったらすぐ席を立ちます。いつもは出た後にアンコール曲が始まるのを外のモニターで見ると損をしたような気分になっていましたが、この時は幸いな事に出会いましたーホールから出たとたんアシュケナージ夫妻に出会いました。蚤の夫婦のようにアシュケナージは小柄でやせていました。そういえばヨッフムは当時アムステルダム・コンセルトヘボウで指揮を始めたアシュケナージの後見人役みたいなことをしていました。大先生の指揮を見に来ていたのですね。

マゼール指揮のベルリオーズ「幻想交響曲」をステージの右前方の席で聞いた時は衝撃的でした。駆け込みで予約もせずチケットを買ったのでその席しかなかったのですが、目も耳もコントラバスの轟々という響きで満たされ、メロディラインなどなんのその、轟音の渦に巻き込まれました。ステージより高い位置の耳位置でないと満足に聞けたものではありませんでした。同様の失敗の経験は3階の奥の壁際の席でした。後ろからの反射が強すぎてモワーンモワーンとして音が明確に聞き取れません。やはり値段的に高い席はそれなりに音響的に恵まれた席が選定されているようです。音響学によれば、コンサートホールの普通の席では指向性が弱まりどの席でもほぼ同じ音量が得られるそうですが、狭い部屋のスピーカーでは指向性が強まるそうです。しかも音声や楽器はそれぞれの周波数帯域で別の指向性を元来持っており、既存のスピーカーで再現できるものではないそうです。録音マイクのセッティングや録音後の調整によって、一般のスピーカーで再生した時の指向性に最適なように調整できているのでしょうか? ドイツの楽器製作研究所による音響学論文リストを見つけました。職人的な勘で楽器を製作するのではなく、音響学に基づいて楽器が製作されている事がよく分かります。但し、過去の稀有な名器が音響学的知識だけで誕生するかは別の話で、結果的に名器になって残っただけではないかと思っています。ドレスデンの工科大学付属の楽器製作研究所のサイト: http://www.ifm-zwota.de/ifmveroe.htm

私のオーディオ(機器)体験

オーディオ機器に対する私の体験は偏っている(ひねくれている)と思います。従ってどの機器も推薦しません。同じ機器を使えば何時でも何処でも同じ音が出るだろうと思いがちですが、同じ機器を使っていても出る音が違うことがよくあります。アンプがフラットなのと音質がフラットなのとは違う上に耳や脳や嗜好や視聴する部屋や環境も個人個人違います。そのような状況でオーディオ評論家って大変なお仕事だと感心します。ところで、手っ取り早く整えやすいのは機器と主体者と環境のどれでしょうか?私の場合は機器で次に環境、そして最後に度し難い自分です。機器だけそろえて、不備・不満は機器の問題にしようとすることが多いと感じます。

オーディオブームの頃オーディオ機器各社はラボやデモルームを持っていましたが、どれも余り良い印象を受けませんでした。オーディオフェアでも感心したことはありません。そこに欠けているものは音と音楽の一体感です。むしろ個人のお宅で音と音楽の一体化を経験することが多くありました。それの本質が何かと考えても具体的には言い表わせないのですが。。。

視聴には環境が大事です。環境は体調も含めたもので機会といったほうが適切でしょうか?以下は昔の体験。

銀座の松屋だったでしょうか、エスカレーターの中段に巨大なポン煎餅のような耳形のスピーカーが吊るしてあり、館内放送と軽音楽を流していました。軽やかな心地よい音に感動しました。後でヤマハの有名なフルレンジスピーカーだと知りました(Yamaha JA-5004はウーハーに分類され6kHzまでしか高域は伸びていないのですがそれで十分と感じた:箱に入れないスピーカーも面白い)。

秋葉原のオーディオビルの中階段でピアノの音が聞こえました。余りにリアルなので本物のピアノが置いてあるのではないかと思わせるもので暫しそこで聞いていました。階段を上がり対面したところタンノイのRectangular Yorkだと分かりました。ところが軸上の音には余り良い印象を受けませんでしたーひねくれていますね。コンクリート床の伝動と回折によりリアルさが生まれていたのかと後々思いました。

秋葉原の狭い中古レコード店でレコードを選んでいる時、クラシック曲が流れておりそのユニゾンの美しさに聞きほれました。上を見上げるとGoodmans Maxim(1964年)のコンセプトを継いだHarbeth LS3/5Aらしきスピーカーでした。そこには音と音楽の一体感がありました。BBC規格のLS3/5aは1975年頃から各社(KEF, Spendor, Rogers, Harbeth, Goodmansなど)で生産されています。スピーチモニターとして設計されたLS3/5aは本来市販のものではなかったので1970年代のカタログには載っておりませんでした。1980年代になってRogersとGoodmansとSpendorに続きHarbethのものが日本向けのカタログに載りました。特にバブル期以降一部マニアの間でプレミアム視され高価なモデル群になっています。典型的な密閉Bookshelf型で小型化するために綿を沢山詰めて内部の空気抵抗を大きくしているようで能率が悪く当時は市販に向いていなかった。最近は低能率のスピーカーが一般化しているので受け入れやすくなったと感じます。狭い部屋で小音量でのBGMに向いています。「ハイファイ=音が良い」ではないんです。要は好き好きです。私はレコードが好きですがハイファイという理由から好きなのではありません。

或る有名な邦楽家記念館にJBLの中型モニターが置いてありました。和楽器とJBLは奇妙な組み合わせで他に選びようがあるだろうと思いました。一般的に有名なものを置いておけばよいのだろうという安易な考え方に反発したくなりましたーひねくれていますね。そこでCDを買い家で小型のスピーカーで聴いた方が断然しっくりしました。論語の「牛刀をもって鶏を割く」を思い出しました。

30年以上前ボブジェームスの実演を聴きましたが、彼の音楽はアコースティックではないのでホールで実演を聞くより家でレコード(BOB JAMES THREE)を聴くほうが良かった。レコードは狭い環境での再生(intimate play)に適した形式だと感じました。レコードは良いところだけ煮詰めた缶詰でしょうか? 今では1970年後半からのelectric Crossoverよりもモノラル時代のTHE JAZZ GIANTS '56(LESTER YOUNG等)の枯れた(bluesy)演奏の方が好みになりました。年を経ると聴き方も変わるようです。レコードにおけるintimate playとは外乱のないひきこもり環境(自由な孤独)とでも訳せるでしょうか? 演奏法も音も決してモダンではないが、各時代それぞれの音(sound of the day)があり、たとえその時代を知らなくとも懐かしさを感じることがある。