デジタル情報は自然数1から構成されていますが、デジタル情報は現代ではますます重要になっています。そこで自然数1とは何かが問題になりますが、自然数1と人間には深い関係があります。誰でも物心がついたときにはすでに、自分自身を一つのまとまりと見なしています。この問題については、数の起源で考察しましたが、ここに要約して新しい考察を加えます。

自然数は1から始まり、2,3,4,5・・・とどこまでも続く数です。自然数の基本的な使用法は物を数えることです。ここで単純なケースについて考えてみます。野原で子供達が小石を集めて遊んでいて、たくさん集めた方が勝ちというルールで順位をつけて競っている状とします。小石を数える時、よく考えると多くの問題があります。まずは石の大きさだけに絞って考えてみます。極端に大きい石は、持ち運べないので除外されるべきですし、次に極端に小さい石も、砂粒と区別できなくなるので除外しなくてはなりません。ところが、その両方の境界を決めようとすれば、子供同士で言い争いになるに違いありません。それらを解決しても、石の硬さや色や形をどうするかという問題もあります。さらに難しい問題として、使用している石が二つに割れてしまった場合、子供達は混乱すると思われます。おそらく現実に遊ぶ場合、力の強い子供がルールを曲げてしまう場合も出てくるでしょう。結局のところ一個の石の定義は、その時々の子供同士の力関係によって、少しずつ変わることになると思われます。このように物体を厳密に数える場合、誰もが納得できる結果を得るのは困難です。結局のところは学界の権威で定義するぐらいしかないのです。上の例の石の大きさは地質学では定義されていて、粒径2mm以下は砂(sand)となり、粒径2mmから4mmが細礫(granule)で石と砂の中間になり、粒径4mmから64mmが小石(pebble)となり、粒径64mmから256mmが丸石または大礫(cobble)となります。それ以上は岩または巨礫(boulder)となりますので、この場合は石から除外するべきでしょう。そうすると、pebbleとcobbleを併せて粒径4mmから256mmを石と定義するのが良いと思われます。ややこしいと思われるでしょうが、このぐらいしか解決策がありません。

それに対して数える対象として人間を選んだ場合、上記のような困難はほとんどありません。背が高くても低くても一人となり、男性でも女性でも、老人でも子供でも赤ちゃんですら1人となります。病的状態を除くと、人間は自分自身が一人であるという意識を持っているのが普通であって、他の人間も自分と同じ一人と認識します。また一人の人間を分割すると、その人間は重傷を負って、体の一部を失って回復するか、死んでしまうかのどちらかです。すなわち怪我をしても病気をしても、生きている限りは一人であり、中間の状態はあり得ません。この人間を一人とする認識は強固なもので、生後かなり早い時期に生じるように見えます。最初は自分自身を一人と認識し、次に母親それから他の家族も、一人として認識すると思われます。

このように人間が自分自身を一人と認識し、他の人間も一人と認識する傾向は強固です。そこで人間が自然数1としての性質を持つかどうかを検討します。自然数1の性質を最も深く研究したのは古代ギリシャ人です。その中でもプラトンは、広く認められていたと思われる意見を提示しています。プラトンは「国家」(republic)の中で繰り返し自然数1の性質について述べており、特に以下の三点を強調しています。第一に「1」が分割不能であること。第二に「1」が変化しないこと。第三に「1」と「1」がお互いに等しいこと。これをプラトンの三原則と呼ぶことにします。

人間がプラトンの三原則を満たすかどうかを検討します。第一の分割不能という点に関しては、特に脳と心臓は一人の人間には一つしか無く、これらの臓器がない状態では人間は独立して生きられません。そう考えると、人間は分割不能としても異論は少ないでしょう。第二の不変という点に関してですが、人間の細胞は常に入れ替わっており、人体を構成する物質も新陳代謝します。そこで重要になるのは自我の同一性です。自分は同じ人間だという意識があり、自分の経験に関する記憶の連続性を伴います。これは幼児の頃から発生し、精神が健康であれば死ぬまで続きます。第三のお互いに等しいという点に関して、人間の遺伝子は誰でもほとんど同じであり、人による違いはわずかで、遺伝子全体の0.1%程度です。さらに人間は、自分と同様の自我を持つ存在として、他の人間を認識します。その意味では人間はお互いに同等ですので、それが民主主義の根拠となっています。こう考えると、人間はプラトンの三原則を満たすので、人間を自然数1の原型と考えることが出来ます。

自我という言葉はよく使われますが、最初は簡単に自分という意味で用います。数える主体となるのは自我ですし、人間は数える対象としての他人にも存在を認めます。そこで自我の性質を考察します。歴史的には、近代的な自我の概念を最初に記述したのはデカルトです。デカルトはすべてのものの実在を疑いました。その根拠としてデカルトは、夢について述べています。我々は夢の中で、多くの場合は現実の体験をしていると思いこんでます。例えば怪物に追いかけられている夢を見ている場合、その最中においては必死で逃げるだけで、全く現実と区別できません。徐々に目が醒めてくると、これは夢かも知れないと思い始め、最後に目が醒めてから、ああ夢で良かったと思うのです。デカルトは、夢の中では夢と現実が区別できないと述べています。

夢の体験は一種の幻覚と考えることができますが、デカルトの時代には自分の体験が現実でない状況は、夢ぐらいしかなかったと思われます。ところが現代では、幻覚を起こす薬物も何種類もあり、機械によるヴァーチャルリアリティも一般的です。さらに脳の一部を電気刺激して幻覚を起こすことすら可能になっており、かなり脳神経を操作できるようになっています。そこまでしなくても、人間の感覚は簡単にだまされます。例えば遊園地の三次元映像の恐竜でも、立体視用眼鏡をかけると現実に存在するように見えてしまいます。さらに我々は手品などにも簡単にだまされます。ましてや脳を直接操作されたり、薬物を使用された場合、操作された側には、現実と幻覚を区別するのは困難です。そこから多くのSF小説や映画が作られています。もしかするとマトリックスという映画のように、私が現実の体験と思っているのは全て幻覚であって、私は眠らされて脳を電気刺激されて、幻覚をみさせられているだけかもしれません。

ところがその場合でも、私が存在して私が現実を疑っているということだけは確かです。つまり疑う主体としての自我だけは確実に実在しています。そこでデカルトは「我惟う、故に我在り」(Discourse on the Method)を哲学の第一原理としました。ここでの自我は、疑う主体であり考える主体です。この自我は単一でなければいけません。これを精神医学では自我の単一性といい、正常な自我の条件です。このような分割不能の単一の主体としての自我は、人間においては思考の主体です。このような言語を用いた思考の主体としての自我は、正常な大人の人間に限定されます。他人の自我は言語でしか確認できませんので、人間以外の動物または言葉を話せない人間が自我を持っていたとしても確認できません。

上に述べたように思考の主体として自我を考えると、人間にしか自我は認められません。それに対して、運動の主体として自我を考えると動物に自我を想定できます。動物の個体を統一的に動かすには自我は不可欠です。自我は中枢神経系に存在すると考えられますが、中枢神経系は動物に特有であり、運動のために中枢神経系は進化したと考えられます。多細胞動物は多くの細胞を統一的に動かさなくてはなりません。そうでなければ体の右側と左側に餌があった場合、体の左側の細胞は左に右側の細胞は右に進もうとすることになり、多細胞動物は身動きがとれなくなります。どんな場合でも中枢神経系があれば、どちらに進むのが生存により有利であるか判断し、有利な方に進むことが出来ます。運動の方向を選択するための司令塔として中枢神経が発生し、その延長線上にデカルトの自我が発生したと考えられます。

この司令塔を自我と考えた場合、それはヤスパースの規定した自我に近いものになります。ヤスパースは偉大な精神科医で、後に哲学者としても有名になります。当時の精神医学の最大の問題は統合失調症でしたから、若き日のヤスパースも統合失調症の精神病理学に取り組み、精神病理学原論を表しました。統合失調症の主症状の一つに自我障害があります。まず思考の中心としての自我が障害されます。そのため、患者の思考の論理的なまとまりが障害されます。ひどくなると、会話しても患者が何を言いたいのか分からなくなります。さらに運動の主体としての自我が障害されると、緊張病性昏迷という状態になります。重症の緊張病性昏迷では、患者は全く動くことができず、同じ姿勢を維持します。その状態では、患者は声を出すこともできず、食事もできず、便も尿も垂れ流しの状態となります。ヤスパースは精神科医でしたので、このような患者の自我障害を記述できるように自我を規定しました。そのおかげで、ヤスパースの自我の定義は、デカルトの自我と違って、言語が使用出来ない動物の自我を規定することが出来ます。

ヤスパースは自我の重要な四つの性質を挙げていますから、四つの性質について運動の面を中心に記述します。第一に自我は最高の司令塔なので、自分が主体となって行動を決定します。これを自我の能動性といいます。第二に自我は分割できません。もしも自我が二つあれば、二つの命令が存在し得ることになり、前に述べたように人間は動けなくなります。全身を統一的に動かすには、自我は単一でなくてはいけません。これを自我の単一性といいます。第三に自我には時間的連続性があります。人間は生まれてから死ぬまでに、成長し老化しますので、体も心も変化します。それにもかかわらず、人間は一生を通じて、自分自身は同じ人間と考えます。これを自我の同一性といいます。別の名称としては、自分が別の人間に変化することはないという意味で、これを自我の不変性と呼ぶ学者もいます。第四に自我には外界との境界線があり、自我の命令が及ぶ範囲は自分の体に限られます。これを自我の限界性といいます。具体的には皮膚が境界となり、自分と外界を分けます。

動物が運動するためには、原始的であってもヤスパースの自我が必要です。まず能動性と単一性がなければ、一つの方向を選択して運動することは出来ません。次に限界性は生物には絶対必要です。どんな生物でも外界と区分されていなくてはいけません。最後に同一性ですが、小さな粒子のブラウン運動という完全に不規則な運動と違って、動物の運動にはある程度の時間は一定の方向に進むという持続性があります。それには原始的であっても自我の同一性が必要です。つまり少し前の自分と現在の自分は同じでなくてはいけません。もしも自我の同一性のない動物が存在したとすれば、その動物の運動には連続性がないため、ブラウン運動と見分けがつかなくなります。

逆に運動の主体としての自我は、すでに単細胞動物のゾウリムシの段階から存在しなくてはなりません。一つの細胞は一つの方向にしか運動できませんから、ゾウリムシは最初に運動の方向を選択して、次に全体を統一的に動かす必要があります。ゾウリムシには単一性と限界性はあり、さらに能動的に動きますし、一定時間は同じ方向に向かうので、自我の同一性もあると考えられます。例えばゾウリムシが、餌のある方に向かって進む時に、全身の全ての繊毛は協調して動きます。つまり単細胞動物といえども、全体を統一する機構が必要ですので、それを自我の原型と考えることは可能です。

人間は1個の生命です。人間のような高等動物では個体を1個の生命と考えます。しかしプラナリアのように分割しても再生する動物もあります。さらに植物の場合、かなり高等なものでも株分け出来ます。より下等な生物になると、単細胞の時期と多細胞の時期の両方がある場合もあり、個体を生命の単位とすると困難が生じます。また高等動物でも、マクロでは分割不能に見えますが、個々の細胞を単離して培養することは可能です。全ての生物は細胞から構成されており、細胞は最小の自己複製単位であるので、学問的には細胞が生命の単位とされています。

生命には分割不能な最小単位として細胞があります。細胞は分裂直前でない限り、分割して二つになることはありません。細胞は分割されると死んでしまうか、一部を失って生き残るかです。細胞は、その一部を失っても、生存していれば自己修復しようとします。分割不能な最小単位があるというこが生物の特徴です。分割不能であるという点が、生命の自然数1と共通する一番目の特徴です。

さらに、どの生命も共通する明確な以下の二つの要素から構成されます。一番目はDNAです。DNAはあらゆる細胞の遺伝情報を担っています。二番目は細胞そのものです。細胞には必須の要素として細胞膜があります。細胞膜は細胞の内と外を隔ており、細胞は内部環境を一定に保とうとします。この機能をホメオスタシスと呼びます。ホメオスタシスとは、生命が生体内のpHや塩濃度などを一定に保とうとすることです。ホメオスタシスが崩れると、生命にとって重要な酵素は機能しなくなり、細胞は死んでしまいます。これは酵素には至適pHや塩濃度が決まっているので、一定の内部環境を保てないと、多くの重要な酵素が機能しなくなるのです。

DNAについては後に論じるとして、ここでは細胞について考察します。細胞の最も重要な役割は細胞内と細胞外を区分し、ホメオスタシスを保つことです。この性質によって細胞は分割不能となり、死は不可逆となります。細胞を分割すると、細胞外の物質が大量に細胞内に流入してホメオスタシスは保てなくなり、必然的に細胞は死んでしまいます。つまり細胞は分割不能です。次に細胞が死んでしまうと、細胞外の物質が急激に流入し、細胞外と細胞内は同じ環境になります。これは熱力学的に平衡な状態なので、熱力学の第二法則により、細胞の死は不可逆です。このように分割されると死んでしまう。すなわち、分割不能であるという点が、生命の自然数1と共通する一番目の特徴です。

細胞をDNA及び蛋白質の入れ物と考えます。蛋白質はDNAにコードされていて、DNAを元に蛋白質は合成されます。それらの反応には酵素の働きが必要なので、ホメオスタシスの存在は絶対条件です。そのためには必ず細胞は外界と区分されていなくてはなりません。ですから細胞内を外部と隔てる細胞膜は最低限必要です。おそらく生命の発生した頃は、細胞膜は内と外を隔てる膜としての役割しかなかったのでしょう。ここで細胞を単なる入れ物とみなした場合、その基本的な細胞膜の構造は同じなのであり、細胞の内部環境を保つことが役割です。その意味では全ての細胞をお互いに等しいと考えられます。お互いに等しいという点が、生命の自然数1と共通する二番目の特徴です。

細胞を単位とする一個の生命は分割不能であり、お互いに等しい。ただ分裂増殖したり死んだりする場合があるので、不変とは言えません。つまり細胞はプラトンの三原則のうちの二つを満たすと考えられるので、細胞を単位とする生命を自然数1の原型と考えることが出来るのです。また細胞が分裂によって誕生し、死ぬか次に分裂するかするまでの期間は、その細胞は不変と見なすことも出来ます。そうすると、限定的にプラトンの三原則を満たすとも考えられます。

生命を自然数1の原型とすれば、DNAの塩基は自然数1そのものとしての性質を持っています。DNAの1本の鎖には、アデニン、チミン、グアニン、シトシンの4種類の塩基が1列に並んでいます。それぞれの塩基をアルファベット1文字で、A,T,G,Cと表します。DNAに関して、より詳しく知りたい方は、DNAとデジタル信号を参照してください。

ここで不思議なのは、DNAのアデニンはずアデニンと等しいということです。アデニンが溶液中に存在すれば簡単に化学変化して、異なる分子になってしまいますが、生物のDNA中のアデニンはお互いに等しくなるのです。 ここで、お互いに等しいということの意味を考えます。実は我々の身の回りには真に等しい物は存在しません。例えば小石と小石、犬と犬、山と山、自然に存在するものには同じものはありません。人工物ならば同じように見えますが、テレビでもラジオでも各商品に個性があり、完全に同じではありません。例えばテレビでも商品ごとに個性があり、それは使ってみると分かります。すぐに映らなくなる不良品もあり、なかなか壊れない物もあります。完全に等しいテレビは存在しません。

このように人間が視たり触れたり出来る物の中には、完全に等しい物体は現実には存在しません。プラトンの「国家」で、ソクラテスは「感覚のうちにあるすべての等しさはかの等しさそのものに憧れながら、それに不足している。」と語ります。そうすると人間は『等しさ』そのものが何であるかという知識をどうやって得たのでしょうか。続けてソクラテスは感覚によって知識を得たのでない以上、生まれる前に知識を得ていたのでなければならないと語り、だから学習とは想起に他ならないと言います。これを現代の生物学に基づいて考えると、生まれる前に得た知識とは遺伝的に与えられた知識、すなわちDNAに記録されたものと考えられます。

ここまで準備して、DNAがデジタル情報である理由を考えます。生命はDNAの塩基配列を一定に保とうとします。DNAの塩基が脱落したり化学変化したりすれば、生命はそれを修復しようとします。そして修復しきれない場合は死につながるのです。これは一世代の話ですが、重要な遺伝子の塩基配列は世代を超えて一定に保たれます。これは自然選択の力です。生存に重要な遺伝子に突然変異があると、その個体は子孫を残せずに死んでしまいます。この自然選択によって生命は長期的に情報を保存できるのです。その原理は遺伝子とエントロピーに記載していますが、一部を引用します。

進化論を補完する分子進化の中立説によると、特に生命にとって重要な遺伝子に対しては、自然選択は遺伝子を保存する方向に働きます。分子進化の中立説については、ここで詳しくは説明しませんが、有名な例を挙げてみます。真核生物の核タンパク質であるヒストンH4は102個のアミノ酸からなるペプチドですが、マメ類とウシのヒストンH4のアミノ酸配列を比較してみると、たった2個の違いしかありません。動物と植物が分かれたのは10億年以上前とされていますが、それからアミノ酸102個中の2個しか変化していません。これは地表にある生命のない物体ではあり得ません。10億年の間には、岩石はもちろんのこと、山脈や平野や大陸も変化しており、原形をとどめていないとされています。自然の地形ですら変化してしまいますから、人間の建造物などは問題になりません。ピラミッドでさえも、一万年もたたないうちに、かなり風化しています。デジタル記録メディアであるCDなどは、百年も保たないとされています。ところが生物にとって重要なタンパク質のアミノ酸配列は長期間保存されます。特にヒストンH4においては、ほとんどのアミノ酸の置換が致死的であるため、突然変異を起こした個体が除去されて、アミノ酸配列が保存されたのです。このように生物は、自然選択を含むコピーを繰り返すことによって、遺伝情報を保存することが可能であり、生存に重要な塩基は自然選択によって不変に保たれます。このように木村資生の分子進化の中立説は、生命が情報を保存する原理を明らかにしたもので、ダーウィンの進化論を補完します。ダーウィンは生命が進化することを述べたのですが、生命がどうやって情報を保存するかには触れませんでした。その点は、メンデルの遺伝の法則、ワトソン・クリックのDNAの二重らせんの発見に加えて、木村資生の分子進化の中立説によって補完されたのです。

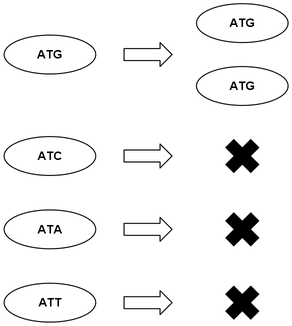

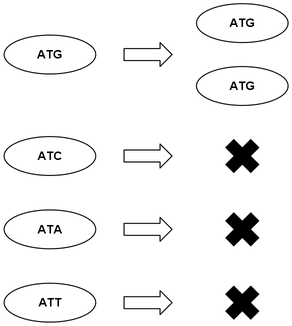

より理解し易くするために、自然選択を単純化して図1に示しました。 生命と自然数1で述べたように、細胞を単なる入れ物と考え、単細胞生物を抽象化して楕円形で示します。抽象化した単細胞生物はプラトンの三原則のうち二つを満たします。お互いに等しくて分割不能です。また単細胞生物は環境に適応していれば分裂増殖しますが、環境に適応できなければ死にます。重要なのは死が不可逆であるということです。

|

| 図1.自然選択 |