| (22)悪魔のエチュード・10a 日本で一番かぶった10aといわれます。弓状岩壁で最初に目に付くのはこの異様な「つめ」で、圧倒される 昔、常連さんはこのルートを「ファットマンルート」って行ってました。どうしてでしょうか。それはともかく、いつ落ちるか不安でたまりません。だって相当な重さがあるでしょう。その上にクライマーが登ってしまうのですから…。悪魔がいつ襲ってくるのかとても不安です。みなさんも危機管理をしっかりして下さい。 |

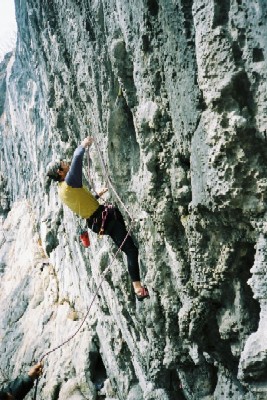

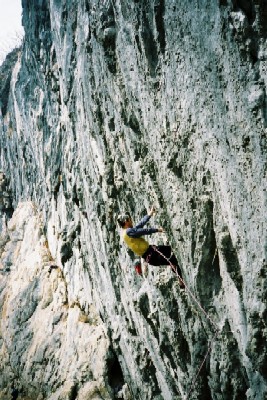

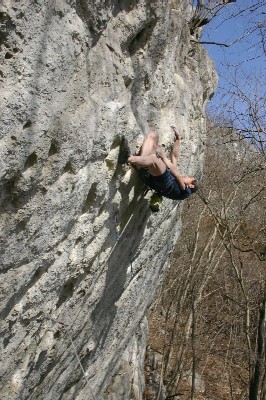

(21)オ・ララー・11b 二段岩壁へはフイックスされたロープ伝いにはい上がりますが、その登り切った延長方向にこのルートはあります。コルネを上り詰めるルートです。日当たりが良く明るいのですが、結構ぬれていることが多いルートでもあります。11bというグレードですが、なかなか手強いですよ。 二段岩壁へはフイックスされたロープ伝いにはい上がりますが、その登り切った延長方向にこのルートはあります。コルネを上り詰めるルートです。日当たりが良く明るいのですが、結構ぬれていることが多いルートでもあります。11bというグレードですが、なかなか手強いですよ。私はこのルートには苦労しました。二段岩壁のフィックスから離れて登り始めで、まずつまずきました。ホールドの向きを読めないのです。そして手順のズレがその後のパンプを引き起こすのです。そして、右から回り込んでコルネに出て行きますが、コルネに入ると休めるという願望は見事粉砕されました。傾斜が強くなるのです。さらに上部へ突入すると、ホールドの向きとフットホールドの甘さに泣かされ、フォールです。この最後の部分が核心部といえるでしょう。またここは、左の  長いスリングでのクリップが出来ないと、非常に怖い。恐怖心を持ちながらここで何度落とされたことか。今もトラウマとなって、当時のふがいなさを思い出させます。同じ「墜落」にしても、「振り返るな」の方が、より気分がスッキリします。 長いスリングでのクリップが出来ないと、非常に怖い。恐怖心を持ちながらここで何度落とされたことか。今もトラウマとなって、当時のふがいなさを思い出させます。同じ「墜落」にしても、「振り返るな」の方が、より気分がスッキリします。筋肉の使う場所が違うのでしょうか、寒い日にはパンプの度合いが大きいような気がします。たぶん細かい筋肉か、縦ホールド系の筋肉群の使用によるものだと思います。ヌンチャクがかかっていると、「トレーニングのために登ってみるか」という気持ちにはなりますが、ヌンチャクをかけながらトライとなると、今でも尻込みします。私には苦手ですね。 <写真:オ・ララーを登る八幡氏> |

| (20)振り返るな・13a ルートはババージュの右手から垂壁を上り詰めて行きます。この垂壁はガバの連続なのですが、ボルト間隔が遠く、いやらしく感じるところです。ハング下でレストポイントがありますので自分で好位置を見つけて下さい。さてハングの突破です。ここで多くのエネルギーを消耗してしまいます。見た目以上に傾斜がきついのです。そしてリップに出てからがいよいよ核心に突入します。細かくて悪いムーブが続きます。上のコルネを右手で取るか左手で取るかは好みの問題になりますが、それが取れるかどうか、また取れたとしても保持できるかどうかが成功の鍵を握ります。 私はハングの出口でクリップした後、その上のヌンチャクにはクリップしないで突入しました。それほど核心部は細かく、このクリップで消耗し尽くしてしまうからです。結果的に墜落する時は長く大きく落ちることになります。 それはもう大墜落です。ここはもうビレイヤーにすべてをたくするしかありません。本人は恐怖の墜落ですが、見ている方は爽快だったようです。注意点は、落ちたあとです。壁にあたる一回目で壁のロープをつかんで下さい。そうしないと宙づりになり、苦労します。墜落時間は長いので時間はあります。落ち着いてつかんで下さいね。時々「ちくしょ〜」といっていてロープをつかまずに宙づりになっている人を見かけます。悔しさは後で余裕を確保してからです。トライする人は絶対これだけは忘れないで下さいね。もちろん下降するときもロープを離さずに。またビレーヤーは、ロープの末端処理を確実にしてください。 |

(19)青い目のセリーヌ・12c  最近、広場に行くと挨拶するルートがあります。それがこのルートです。何に挨拶?まさか「セリーヌ」を思い出して!なんて思わないで下さい。「右肩はすっかり良くなりましたよ」という挨拶です。最後のクリップ前で3度も落とされて、それでムキになり、右肩を壊した訳なんです。痛みを引きずりながら、ムーブを変えてRP。しかし代償は大きかったのです。その年の冬は全く岩にさわれずじまい。障害でシーズンをダメにしてしまった反省を忘れずにするための、儀礼みたいなものです。 最近、広場に行くと挨拶するルートがあります。それがこのルートです。何に挨拶?まさか「セリーヌ」を思い出して!なんて思わないで下さい。「右肩はすっかり良くなりましたよ」という挨拶です。最後のクリップ前で3度も落とされて、それでムキになり、右肩を壊した訳なんです。痛みを引きずりながら、ムーブを変えてRP。しかし代償は大きかったのです。その年の冬は全く岩にさわれずじまい。障害でシーズンをダメにしてしまった反省を忘れずにするための、儀礼みたいなものです。広場のルートは、短い分ハイボルダー的で、一つ一つのムーブがきつい。そこで自分のレベルアップを図ってこの広場のルートに取り付き始めたのです。少しずつレベルアップをそれも慎重に進めれば良かったのですが、血の気が多いとダメですね。 セリーヌの核心は真ん中にあるボルトに、体勢を整えていかにクリップするかにあると思います。「クリップ核心」。このクリップ、怖くて出来なかったのです。ともかくもクリップ出来るような身体張力が必要でした。私にとっては、クリップムーブを固めるというよりは、そのような身体張力を生み出す筋肉が出来るまで執拗にチャレンジしたというような感じでした。もちろん出だしの数手がまた細かく気が抜けません。少しの湿気や、疲れがたまっていると、出だしが出来ない。そしてまた、クリップで全身のエネルギーを出し切った後に、後半のムーブに突入です。ともかくもエキサイティングでパッション(情熱)がトライを重ねるごとに生まれるルートです。 名前に誘われて、ついふらふらっと触ってしまったら、もうダメですよ。ルートのとりこになること間違いなし。あなたも身体壊さないで下さいね。<写真:甲斐駒Aフェース・同志会ルート> |

(18)蛇の道は蛇・12a このルートを何時登ったのか、思い出せないのです。たぶん「ブロースト」トライ前後の、それも二段岩壁自体も浸みだしで登れず、このルートしか乾いていなかった時期かもしれません。登った時期は不明でもでも、ルートのどの部分に苦労したのかと言うことは、しっかり覚えているのです。苦労した記憶は何時までも残るのでしょうか。 このルートを何時登ったのか、思い出せないのです。たぶん「ブロースト」トライ前後の、それも二段岩壁自体も浸みだしで登れず、このルートしか乾いていなかった時期かもしれません。登った時期は不明でもでも、ルートのどの部分に苦労したのかと言うことは、しっかり覚えているのです。苦労した記憶は何時までも残るのでしょうか。二段岩壁の最奥に位置するこのルートは、やはりアプローチに苦労します。フィックスロープを伝いながら「ブロースト」の取り付きを越えると、アプローチが寸断されるのです。ここは是非、今にも朽ち落ちそうな木の橋と、そしてそれをつるすリングボルトに恐怖を感じて下さい。開拓者の苦労が身にしみます。 さて、ルートですが、上部に立派なコルネが見えます。これがこのルートの核心です。よく見ると蛇に見えますよね。 下部は、とりわけ難しい部分はありません。コルネに向かって、弱点を登っていきますが、ただ一カ所手順を間違えると苦労する部分があります。さてコルネの処理、これがまた私にとって特に苦手なものでした。細かいホールドを正面突破で登るのが私の特技ですが、見事それが跳ね返されました。RPの時は本当にきつかったです。コルネから右に出ると、ガバがあります。それまで我慢(できるかな?)です。コルネの得意な人には楽勝でしょう。「蛇の道は蛇」とはすばらしいネーミングです。何簡単だと思って取り付いたのですが、私は蛇ではなかったことに気づかされました。修行が足りなかったのです。 <写真:甲斐駒・魔利支天を望む> |

(17)ブロースト!・12c (17)ブロースト!・12c12cで1番に苦しんだルートは何かと言われたら、やはりこのルートをあげなければなりません。得手不得手は誰にでもあるのだと思います。しかし、自分が何が不得意かを自覚させられたのがこのルートでしょう。モダンラブから任侠道へと快進撃を続けた私を撃退したのがこのルートでした。下部は本当にやさしいのです。ルンルンで「お買い得」なんて思いました。でも中間部から極端に難しくなる。細かいホールドを利用したトラバースは結構悪い。当初、私はここのムーブが解決できなく、右のふくらみを下がり気味に回避して直上していました。1ヶ月もお馬鹿を繰り返したのです。トライさせてと言った「浜田さん」が正解ムーブを示してくれました。「平塚さんのムーブは13だ!」と優しい言葉がけをもらって気を取り直しましたが…(クライマーってとてもやさしいいんです!)。その後は快進撃かと思いきや、コルネでつまずく。「つまずき」の中身を理解出来ても、それが克服できるかは、また別問題なんです。「わかっている」けど「出来ない」。このコルネには本当に泣かされました。自分の弱点はルートファンディングと「ピンチ持ち」の力・持久力であることがはっきり解ったのです。結局、その年のシーズンは終わり、持ち越しとなりました。そして次のシーズンの幕開け11月にRP。もちろん夏の間は、弱点克服を意識したトレーニングを心がけましたが…。そしてRP後はあの有名な「唐獅子」に突入しさらなる苦しみを味わうことに…。 <写真:基部からブロースト!を見上げる> |

|

(16)私生活12cから龍勢13aへ |

|

ババージュのあとは、当然サバージュに入って行きますよね。必然的な流れだと思います。ではババージュと比較してサバージュはどこが問題なのでしょうか?。それはやっぱり、「ババージュの核心部を再び越えられるか」ということにつきると思います。ババージュの下部核心部の右手穴ホールドからの一連のムーブは並大抵のものではありません。一度登れたからと言って、そう易々とこなせるムーブではないと思います。 |

|

(14)ババージュ・12d |

|

(13)唐獅子牡丹・13b |

|

(12)ジョナサン・リビングストン・シーガル・12b |

| (11)おいしいよ〜・12c 12cというのは、クライマーにとって一つの「あこがれ」のグレードだと思います。そう思いませんか?。12aもあこがれましたが比較的楽に到達出来たように思います。でも12cとなると、一筋縄ではいきません。八幡さんは「12cからルートをトライすること自体苦痛で、12aくらいが一番楽しい」といっていましたが私も全く同感です。何がそれほどまで「苦痛」にさせるのかというと、「全体的に力を抜けるところがない」なんて表現できるかもしれません。 「おいしいよ〜」もこの例に漏れないと思います。出だしから厳しい。トライを始めた頃、ルート設定者である二子・弓状岩壁の開拓者「長嶋氏」が私の登る様子を見ていて、「RPはまだまだ先だね」と指摘されたことがありました。下部のぼてぼてした登りを見ての判断で、「さすがルートを知り尽くしている人はちがうな〜」と感心してしまいました。傾斜の強い下部は、ホールドは比較的大きく、ムーブもそれほど難しいところはありません。しかし傾斜がきつい。ここを余裕でこなしていかないと、中間部にあるいわゆる「拝み取り」の核心部のムーブをこなせないのはいうまでもありません。 ポイントは核心部前後の一連のムーブを合理的にこなしていけるかにかかっていると思います。核心部手前ではいわゆる「拝み取り」を行う時の右足の位置決めが難しいといえるでしょう。さらに拝み取りから左手ピンチをとれたときに、右足をあげて、さらに左足を「こんなに高く?」と思うくらいあげて、右方向に体を傾ける感覚がつかめるか、核心部クリアの鍵だと思います。そのあとは、右手を適当なところで中継して、アンダーに差し込めれば解決となります。しかしこの上も問題部分です。今度は前腕をパンプさせた状態で3手先のガバを取れるかという「持久力」が試されることになります。核心部での墜落も、ランナウトする分、恐怖感がまとわりつきます。ここでの墜落は結構こわいですよ。この克服もグレードに加味されているのでしょうか。 私がレッドポイントした日は2月11日(建国記念の日)で寒風が吹き、出だしは浸み出しが凍り、とても寒い日でした。出だしは浸み出しが凍り、核心を抜けたときは、パンプは激しく、限界ぎりぎりでセーフでした。しかし天候は快晴。終了点での気分はすがすがしいさがいっぱいでしたよ。最近の若者はこのルートを苦しむことなくさらりと登ってしまいます。時代と世代の違いを強く感じますね。 <写真左・中・右:出だしを登る筆者>    |

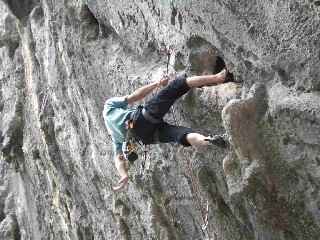

(10)ペトルーシュカ・12b ルート図では★が三つき、傾斜が強く、最後に核心部があり、容易にRPさせてくれない好ルートです。12aから12bにグレードアップしました。クライミングのグレード体系には様々な論議がありますが、グレードは、岩場の難易度を現す指標であり、クライマーにとっては自分の到達度を測れる尺度ともいえでしょう。このルートは弓状岩壁の高難度への登竜門としての位置にあり、二子のスタンダードと成り得るルートと考えています。 ただし、それにはいくつかの限定をクリアしなければならないでしょう。このルートは上部は右側の「春の祭典」(11d)と同じでです。そのため限定が生まれざるを得ないといえるのです。「凹角の中に体を入れ込んでオポジションでレストしない」というのが12bの条件となるのです。凹角上部のホールドで凹角の右に出て、コブを二つ使用しますが、この際に足が凹状内部に入ってしまいますが、ここまではルートの性格上、正規ルートであり問題はないムーブとなるでしょう。どこまでが限定かというのは、「春の祭典」を登ってみれば歴然とします。「春の祭典」なかなか楽しいルートですが、ペトルーシュカの陰に隠れてしまったようです。色々論議のあるところですが、限定を踏まえて12bというのが、定まった評価と言えるのではないでしょうか。  ところで、ルートのポイントは三つあります。 ところで、ルートのポイントは三つあります。一つはやはり最後の核心部の処理となるでしょう。凹角を抜けて、左手アンダーから右手ホールドを取り、右足はコブの上部、左足は穴に決めて、左手で終了点のコルネをとりに行くムーブがポイントです。この場合、左足をキョンにするか、左足を穴にトゥをかけるか二通りの方法があり、どちらにせよリーチの差が出てしまいます。リーチの無い人は左手一手を小さなホールドを利用するしかありません。終了点コルネを取れた後も、右足をあげて行かざるを得なく、厳しいムーブが続きます。ここが越せなくて、泣きの入ったクライマーは多いはずです。しかし女神は必ず微笑んでくれます。ここを越せると多少の紆余曲折があるとしても、任侠道までは一直線に行けると思います。 もう一つのポイントは中間部でしょう、ガストンから隠れたホールドを右手で取りにいくムーブがそれです。なれるまではとてもきついムーブです。三手一組にして考えずに思い切  って「勢い」で行くのが秘けつかもしれません。三つ目のポイントは、核心部手前でのレスト方法でしょう。どのような体勢でレストするかは、個性が出て来ます。左手コブ下で左足をうまく使う方法、その手前の傾斜が強くなる前にピンチで片手ずつレストする方法、凹角上部を右にトラバースする前に、カンテで右足をからめてトゥを利用する方法などがあります。各自研究してみて下さい。限界ぎりぎりでトライする人にとって、レストが成功の鍵を握ることは間違いありません。 って「勢い」で行くのが秘けつかもしれません。三つ目のポイントは、核心部手前でのレスト方法でしょう。どのような体勢でレストするかは、個性が出て来ます。左手コブ下で左足をうまく使う方法、その手前の傾斜が強くなる前にピンチで片手ずつレストする方法、凹角上部を右にトラバースする前に、カンテで右足をからめてトゥを利用する方法などがあります。各自研究してみて下さい。限界ぎりぎりでトライする人にとって、レストが成功の鍵を握ることは間違いありません。<写真上:核心部突入前にて再びレストする> <写真下左:中間部ガストンからカンテ脇のホールドをとる> <写真下右:傾斜変換点のコルネにてレスト> |

|

(9)真珠入り・13a |

|

(8)火の鳥・12a |

|

(7)即神仏(ミイラ)・13c |

|

(6)藍より青く・11c |

|

(5)SVP・12b |

(4)クレーター直上・12a 広場は、弓状岩壁とはまた違った雰囲気があります。「暖かい・明るい」というイメージでしょう。シーズンともなると、ここは敷物が広げられ、「お座敷」になります。トライする方もまたお座敷のご主人も、互いに気を遣いながら譲り合いをしながら、トライ者は目的ルートの一歩を踏み出すという、人情あふれた光景が展開されます。 広場は、弓状岩壁とはまた違った雰囲気があります。「暖かい・明るい」というイメージでしょう。シーズンともなると、ここは敷物が広げられ、「お座敷」になります。トライする方もまたお座敷のご主人も、互いに気を遣いながら譲り合いをしながら、トライ者は目的ルートの一歩を踏み出すという、人情あふれた光景が展開されます。ボルト3本くらいの、どちらかというハイボルダー的な岩場ですが、この広場のルートは手強いものばかりです。手強いというのは筋力だけでなく、頭脳も必要だというように解釈して下さい。ムーブの組立て方の学習になります。 このクレーター直上、名前の通り穴ぼこだらけ。上手く命名するものですね。隕石がぶつかった時に生まれるクレータに、本当にそっくり。ムーブを探っていると、月の表面を観察しているような気持ちになります。それで、どのクレーターを使って良いのか、本当に悩みます。どれでも利用出来るように見えてしまうものばかり。 下部は、クレータ11cと同じ。問題はそこからです。無数のクレーター原野に入り込みます、下からはどれも利用可能ですが、体を引き上げると効きがあまくなる。体を右に振ったり左に振ったり、軌道修正が余儀なくされます。そして傾斜の甘い部分に突入。よし「もらい」と思った瞬間…。そうなんです。核心部は最後の最後に待っています。 「クレ直」は、あまりにも「クレーター」に目が奪われてしまうのです。もちろん、このクレーター処理では楽しいクライミングを味わうことが出来ますが、それを抜けたところに苦しみが待っていたのです。最後は本当に「苦しい」ですよ。このルートをオンサイト出来れば相当な実力の持ち主であることは間違いありませんね。ちなみに私、正直に告白します。「美しき流れ」を登った後のトライで、このルート15便ぐらいかかっています。 <写真:「クレーター直上」核心部に突入する> |

|

(3)ホテル二子・11c |

|

(2)ノースマウンテン・12a |

(1)モダンラブ・12a モダンラブのグレードは12a。二子のグレードは辛いと言われます。でも、このモダンラブはグレーには妥当でしょう。ジムで12aを登り込んで、他の岩場で12aを数本登り、初めての二子でトライするならば、このルートをお勧めします。 私が二子に初めて入ったときは、聖人岩での三部作、テンは見ていた11b・黒岩讃歌11b・モモンガキット11bをきちんと登り切ったあとでした。ある程度の傾斜と垂壁での細かいホールドに慣れて、自信をつけて二子に乗り込んだのです。 もちろん祠エリアで、慣らし運転をして、弓状に入りましたが。 ホテル二子11cを苦労してRPしたあとに、弓状エリアで本格的に12aに最初にとりついたのが、このモダンラブでした。細かい出だしと、最初のレストポイント、どのホールドを使って良いかわからない穴ぼこだらけのフェースを越えて、中間部のレストポイントへ。そして最後のコルネから終了点へ。4便でRP出来たときは嬉しくてたまりませんでした。このルートは常連がアップやダウンで取り付きます。そのムーブを観察させてもらいました。オンサイトトライ?とんでもない。そんな実力なんてありませんでしたから、ともかくも弓状エリアで12aが登りたくてたまらなかった。そのような気持ちだった事は事実です。 このとき、常連さんの宮崎氏がヌンチャクをかけてくれて、その上模範演技をしてくれました。岩場で出会う人たちは結構世話焼きなんですよね。 ただし、このルートこのルートには限定があります。中断の棚沿いにあがっていってはいけない事。足を使って棚沿いに歩けてしまうのです。 <写真右:モダンラブ・最初のレストポイント> |