第8章 作戦計画

「さて……ここから先なんだが……」

フィンが立っているのは柊の間に通じる廊下の前だった。

ここから奥は王女の領域だ。向こうからの召還がない限りは男が勝手に入りこんでいい場所ではない。本来ならば誰かに頼むのが筋なのだろうが、今は城中は出陣の支度でてんてこ舞いだ。手が空いている者など一人としていない。

「こういう場合仕方ないよな? いるのはコルネだけだし……」

王女がいなくなって以来、このフロアはコルネが一人で管理していると聞く。リモンは当然入院中で、グルナは心労でまた倒れてしまったルクレティア王妃の世話に回っているためだ。フィンにとって王女付きの三人娘の中ではコルネが一番親しみやすかった。

「それに今日しかチャンスはないし……」

フィンはそうつぶやいて自分を奮い立たせた。今日を逃せばもはや二度とチャンスはないかもしれないのだ。そう思うとフィンはまた少し力が抜けてくるのを感じた。

あの青天の霹靂とも言える手紙が届いてから二週間近くになる。その間フィンはまるで針のむしろに包まれたような生活を余儀なくされていた。

あの日アイザック王が言ったとおり、王はロムルースの書状に対して拒否の返答を送り返した。そのための使者としてまたコルンバンを遣わして詳しく状況の説明を繰り返させもした。だが結局それはロムルースには通じず、彼はとうとうフォレスに宣戦布告を行ったのだ。

ベラから戻ってきたコルンバンの報告の際にはフィンも同席していた。コルンバンは沈鬱な表情で言った。

「申し訳ございません。我が力至らず、ロムルース様にご理解頂くことが叶いませんでした」

「他の高官達はどうなのだ?」

王の問いにコルンバンは答えた。

「当然皆様は内心は反対でいらっしゃるご様子でした。しかし方々がお諫めしてもロムルース様は聞く耳持たずというご様子で。将軍達の言うことはもとより、ロスカ様の言うこともお耳に入らぬ様子で……プリムス殿も兵士達はエクシーレ遠征で疲れているから一旦解散すべきだと主張なされたのですが、それにも耳を貸さずせっかく集結させた軍団なのだからこれをそのまま差し向けるのだと……」

それを聞いてアイザック王は大きくため息をついた。

「ロムルース殿はどうなっておるのだ? このままではいくらフェレントムの直系とはいえ、いつかは見放されてしまうぞ」

フィンは以前ベラに使節として行ったとき出会った人々を思い出し、心底可哀想に思った。これは苦労というレベルではない。下手をすると国が傾きかねない暴挙だ。彼らはそのことが分かっているはずだ。だがそれを止めることができないでいるのだ。

あのロムルースを見ていても想像がつかないが、要するにベラの国長とはそれ程の権威を持っているのだ。フィンにとってはそれを白銀の都の大皇に置き換えてみれば状況はよく分かった。もし大皇が血迷ってとんでもない命令を出したとしても、それに逆らえる者はいないのと同じだ。もし無理に反対したとすれば、それはもう内戦の引き金を引いたのと同じ事になってしまう。

「それで……いかが致しましょうか?」

コルンバンの問いに王は苦虫をかみつぶしたような顔で答えた。

「全軍を招集せよ。まずは国境の防衛を固めよ」

居並ぶ高官達はそれを聞いて蒼い顔をしてうなずいた。誰も声を上げなかった。

こうしてフォレスとベラの戦争が始まったのだ。

そして何よりも問題だったのは、フィンはその大禍の中心人物であったということだ。何しろこの戦争の直接的な理由は、アイザック王がフィンの処刑要求をはねつけたためなのだから。

そういうわけでフィンに対する風当たりも以前とは全く異なったことになった。

多くの者はおおむねベラの要求が不当で王の判断は正しいと感じていたが、大国ベラが攻めてくるのだ。フィンの首一つで済むのであれば、それに越したことはないと思う者も大勢いた。しかもフィンはよそ者だ。ロムルースの言い分を信じる者さえいたのだ。

だがこの時点では状況はまだましだった。それから二日後、更にとんでもない事態が発生したのだ―――なんとこの機に乗じてエクシーレまでが動き出したのである!

エクシーレ王国のティベリウス王は、先日のベラ進軍時には主力の大部分をフォレスとの国境付近にあるデルガード砦に集結させていた。そして本人は小数の軍と共にロムルースに会いに行って説得して追い返している。

それの意味するところは明らかだった。ティベリウス王はベラのエクシーレへの進軍がフォレスとの共同作戦であると考えたということだ。彼の立場からしてみればそれは当然の考えだった。

何しろここまで意味不明な侵攻は普通あり得ない。言いがかりにも程がある。だとすれば何か裏があると考えるのが当然だろう。エクシーレ軍がベラ軍に集中している間に、フォレス軍が首都グラースを攻略するというのはある意味可能な作戦だ。

そしてもしそんな作戦が発動しているのであれば、ティベリウス王は当然フォレスが黒幕だと考えることだろう。それにそうすれば王女の失踪も自作自演ということで容易に説明がつく。

ロムルースはそんなティベリウスの主張を信じてしまったわけだ。そして今度は彼の言うままにフォレスに侵攻しようとしている。今度はティベリウス王側の大チャンスだった。

何しろ歴史的に見てエクシーレがフォレスを攻略できなかった理由は、フォレスとベラが極めて親密で、フォレスを本気で攻めようとすれば必ずベラの介入を招いたからだ。だが今回はそのベラがフォレスを攻めているのだ。ティベリウス王がそれを逃すわけがなかった。

「どうやらティベリウスは本気のようだな」

その報告を聞いたとき、アイザック王は目を閉じてそう言っただけだった。

それ以来エクシーレへは使者さえも入国できなくなった。書状を送ってもデルガード砦のフォルマ将軍が取り次いでやると言うだけで、ティベリウス王に本当に届いているのかさえ疑わしい。

もう考えうる最悪の事態になりつつあった。今日の午後から御前会議が開かれるが、そこで今回の事態に対する最終的な方針決定が為されるわけなのだが……

《もうやるべきことはやったさ》

フィンは眠い目をこすりながらそう思った。

彼は昨夜遅くまでガルガラスの上官であるネブロスとそのことについて話し合っていたのだ。そして二人はある結論に達していた。それを今日の御前会議で提案してみようということになっていたのだ。

それまではフィンは恐ろしく中途半端な立場だった。まるでフィンの命を守るためにフォレスが国を挙げて戦っているような状態なのだ。だが彼にそれ程までの価値があるのだろうか? そう問われてみると自分でも納得がいかなかった。

だがそのために彼自身に何ができるのだろう?

だがいくら考えてみてこれまた何もない。アイザック王はああは言ってくれた物の、生け贄として捧げられた方がまだましなのではないのか?

だが今はささやかながら光明が見える。あの策が成功すれば少なくともかなりの時間は稼げる。

そのためにはフィンも少しばかり危険を冒さねばならない。だが前線に出ていくのはフィンだけではない。危ないのはみんな同じことだ。そうやって頑張っていればアウラ達が王女を連れて帰ってくるに違いない。そうすれば万事解決だ。もしそうでなくとも―――少なくとも自分の命を自分で守っていられると思えるだけでも、気分は全然違う。

昨晩はほとんど徹夜だったにも関わらず、フィンは今までになくすっきりとした気分だった。

そういうわけで個人的なことを行うのは下手をすると今が最後のチャンスだったのだ。

フィンは緊張しながらエルミーラ王女のフロアに足を踏み込んだ。柊の間にならば何度もやってきたことがあるが、それも当然向こうから呼ばれたときだけだ。こんな風に黙って入り込んだのはこれが初めてだ。

だが来てみるとそこは以前とは全く雰囲気が違っていた。前に来たときはフロアは明るく照らされていて、多くの侍従やら客人やらがいてにぎやかだった。だが王女不在のいまはうす暗くてがらんとしている。

フィンはあたりを見回してみたが人の気配はない。彼は柊の間を恐る恐るノックしてみたが返事がない。押してみたが鍵がかかっているようだ。

《えっと……確かコルネがいるって聞いたんだけど……》

フィンは再び周囲を見回した。奥へ通じる通路があるが、その先は王女のプライベートエリアだ。今まで一度も足を踏み込んだことはない。

《……どうしよう?》

フィンは少し考え込んだ。だが自由になる時間はもうほとんど残されていない。彼は心を決めると恐る恐る通路の奥に足を踏み込んだ。

さすがに一国の王女のフロアだけあってかなりの広さがある。

「えっと、すみませーん!」

フィンは怪しまれないよう声を出して呼びかけた。それから聞き耳を立てる。あたりはしんとしている。

《やばいな、どうしようか?》

フィンがそう思ったときだった。左手の扉の向こうから声がした。

「はーい」

コルネの声だ。それから中でどたどたっと音がするといきなりどしんと音がしてそれからむぎゅっというような声がした。

《??》

それきりあたりはしんとしている。

《な、なんなんだ?》

フィンは一瞬ぽかんとしてから、それから慌てて扉を開けた。中で一体何が?

その部屋は王女の私室のようだった。部屋の中は綺麗に整理されており、壁に沿った本棚にはたくさんの本が入っている。フィンは一瞬ひるんだが、ともかく部屋の中を見た。すると部屋の中央付近にコルネが倒れているのが見えた。

「お、おい! 大丈夫か?」

フィンは慌てて駆け寄るとコルネを助け起こした。

「だ、だいじょうぶでふ」

「一体どうしたんだ?」

「ちょと、立ちくらみが……あら? ル・ウーダ様。どうしてこんな所に? ってここは王女様のお部屋ですよ! どうして……」

といいながらまたコルネは貧血を起こした。

「おい、コルネ」

フィンは彼女を床に寝かせて扇いでやった。しばらくしてコルネはやっと復帰したようだった。だがまだ顔色が悪いし、前より随分痩せているように見える。

聞く所によると彼女もアウラ同様、というかそれ以上に王女の拉致に関する責任を感じていたという。当然のことだろう。あそこで彼女が忘れ物をしなければアウラがいなくなることもなかったのだ。そうすればみすみす王女がさらわれたり、リモンが大怪我をしたりするようなことは無かったはずだ。

それ以来彼女はいつ王女が帰ってきてもいいようにとずっとこの王女の居室を一人で掃除し続けているというのだ。

「ちょっと医者にかかった方がよくないか?」

「え? 大丈夫です。気になさらないで下さい」

と言われても全然大丈夫に見えないのだが―――フィンが口ごもっていると逆にコルネが尋ねた。

「それでどうしてル・ウーダ様がここにいらっしゃるんですか?」

それを聞いてフィンは慌てて自分のいる場所を思い出した。

「あ、そうそう。実はちょっとアウラの部屋に行きたかったんだ」

「アウラ様の?」

「うん」

あの事件以来アウラはフィンの部屋に居着いていたとはいっても、正式なアウラの居室はこのフロアにある。またこの夏も王女が忙しくてアウラも戻ってこれない場合は、アウラは当然こっちの部屋で寝泊まりしていた。

「そこでちょっと彼女の手袋を見たくってね」

「はい?」

コルネはぽかんとフィンの顔を見た。

「アウラに聞いたんだけど、あの制服、オーダーメイドなんだろ? サイズなんかはアウラにぴったりだって。手袋もそうなんだよね?」

「多分……でも手袋をどうされるんですか?」

コルネのその声には何か妙な棘がある。目つきもなにやら―――ちょっと待て。まさか彼女は妙な誤解をしているのでは? フィンは慌てて言った。

「違うんだよ。要するに、あいつの指のサイズを知りたいんだ」

それを聞いてコルネは再びぽかんとフィンの顔を見つめた。それからぽんと手を打って叫んだ。

「あー! あー! あー! じゃあ、アウラ様にとうとうリングを? どんなのにするんですか? 式はいつ挙げられるんですか?」

「あはは、式って、まだ何も決まってないんだ。あいつが帰ってきてからでないと。でもそれまでにリングは作っときたくって。でもほら、いま本人がいないだろ? 俺の部屋には夏物の制服しかなくって、ほら、あれには手袋ないし」

「わかりました! ご案内します!」

いきなりコルネは元気になった。

「こっちです!」

コルネはフィンを引っ張って案内し始めた。彼女は王女の部屋の数個先の扉にフィンを案内した。

「ここがアウラ様のお部屋です」

二人が中にはいるとそこは広さはそこそこある物の、ベッドと衣装箪笥と小さな応接セットだけがある質素な部屋だった。

《ここが王女と一緒にいるときのアウラの部屋か……》

ここにいるアウラというのはどんな様子なのだろうか? 最近彼と一緒にいたアウラは何だかずっと辛そうな感じだった。そのことは分かっていてもどうすればいいのかよく分からない。ここならば彼女はずっと微笑んでいられたのだろうか?

フィンがそんな感慨にふけっていると、コルネがアウラの手袋を取り出してきた。

「これでいいですか?」

フィンはそれを受け取って見てみた。手のひらの部分がすり切れかかっている。それを見てコルネが言った。

「そうなんですよ。アウラ様の手袋、すぐ破けちゃうんで替えが一杯いるんです。暇があったらずっとあの薙刀を振ってるんで、すぐすり切れちゃうんです。あんまりすぐ破けるんで、王女様が練習するときは手袋はめないようにって言ったぐらいで……」

「そうなんだ。あいつ練習好きだからな」

そんな話は初耳だ。そういえばあの旅のときもいつでも素振りをやっていたが―――やはりここには彼の知らないアウラがいるのだろう。

「それで他には何かご入り用なものは?」

「いや、これだけで十分だよ。ありがとう」

「はいっ」

フィンはもう少しそこにいたかった気もしたが、これ以上いると怪しまれるかもしれない。フィンは渋々アウラの部屋を出た。それから王女のフロアの離れ際にフィンはコルネに言った。

「それとさ、リングのことは秘密にしといてくれる? 時期が時期だけにあまり騒がれたくないんだ」

それを聞いてコルネは満面の笑みを浮かべて言った。

「分かりましたっ!」

「うん。それじゃ。それとやっぱりあんまり根を詰めすぎると良くないよ。王女様が帰ったときにあんな風にぶっ倒れてたんじゃまずくないか?」

それを聞いてコルネはうっと言葉に詰まった。

「これで何かおいしい物でも食べるといいよ。案内してくれたお礼に」

そう言ってフィンはコルネに銀貨を数枚握らせた。

「あ、ありがとうございます!」

「体に気をつけて」

「はいっ」

コルネに見送られてフィンは王女のフロアを離れた。

フィンはそのまま城を出てガルサ・ブランカの市内に出ると、指輪小路と呼ばれている一角に向かった。そこはガルガラスに教えてもらった場所で、その名の通り彫金師達が集まっている場所だ。

市内は多くの人でごった返していた。この時期は普通は収穫祭で賑わう季節なのだが、今年はこの騒ぎで市内の祭りは中止になっていた。代わりにあちこちから招集された兵士達が街の中を盛んにうろついている。彼らはみなそれなりに威勢はいいのだが、なぜか浮かれた気分は伝わってこない。それどころかみんな必死にこれから起こることを忘れようとそう努力しているようで、逆に痛々しかった。

無理もない話だ。エクシーレとの小競り合いならば良くある話で済んだわけだが、今回はベラが相手なのだ。フォレスの国民にとっても最も親しい間柄だ。そこと戦うこと自体が既に大きなダメージなのだ。

《もしかしたらここも戦場になるかも……》

誰も口には出さなかったが、それは誰の心にもある不安だった。

フィンは顔を少し隠し気味に先を急いだ。ともかくさっさと片づけなければ。今日の午後から御前会議がある。それまでに戻ってこなければならない。

大通りからフィンは小さな路地に入った。そこが指輪小路だ。路地の両側に彫金師達の店が軒を連ねている。フィンはそのうちの一軒に入っていった。

店の奥には初老の細工師がじっと座って、小さなハンマーで何かを叩いている。

「やあ」

細工師は顔を上げると、じっとフィンをにらんで、それからまた目を下に落として作業を続けた。フィンはここの親父が無愛想だということは聞いていたのだそれは気にせずに言った。

「組みリングを作りたいんだけど、見せてもらえるかい?」

細工師は頭も上げずに言った。

「そこにある」

言われてフィンがあたりを見回すと、左手の棚にたくさんのリングが入っているケースがあった。フィンはそれを手にとって眺めた。

リングは銀でできており、みな二つ一組になっている。

「さわっていいかい?」

「元に戻すならな」

「わかった」

フィンはそのうちの一つを取り上げた。非常に精巧な細工の何かの形をしている。だがそれだけでは何なのかはよく分からない。それからフィンはそれと対になるリングも手に取った。

《どうやって合わせるんだ?》

まるでパズルのようだが、ある角度で合わせるとそれはぴたっと合わさって、立体的な山百合の花となった。

「おお!」

フィンは思わず声を挙げていた。この地方の合わせ指輪のことはガルガラスなどから話には聞いていたが、実際に見てみるとまた感慨ひとしおだ。

特にパーツが上手いこと別れていて、個々の指輪を見ただけでは組み合わさったら何になるかよく分からない所がうまい。しかも個々の指輪のデザインはそれはそれでバランスの取れた抽象的なデザインになっているところも芸が細かい。

ガルサ・ブランカの指輪小路はこういった職人芸でこの地域でもその名が知られていた。目の前にいるこの職人はその中でも名人だという。

フィンはリングをケースに戻した。それから他の幾つかを同じように見てみたが、どれも見事なできばえだ。

《困ったな……どれにしようか?》

どれもこれも見事すぎて目移りがしてしまう。そうやって幾つか見ているうちに、ふっと気になる物があった。フィンがそれを取り上げて合わせてみると、寄り添う二頭の牡鹿と雌鹿の姿になった。まるで今にも動き出しそうだ。

その途端にフィンはあの滝の下で見たアウラの裸身を思い出してしまった。

「あっ」

その声に細工師が驚いたようにフィンの顔を見る。フィンは慌てて手を振った。細工師はふんと鼻を鳴らしてまた仕事に戻る。

フィンはもう一度そのリングをみた。これだ! アウラのイメージぴったりだ!

それからフィンは細工師に言った。

「これだと幾らだい?」

細工師はまた顔を上げるとそれをちらっと見てから無愛想に言う。

「金貨二枚」

「オーケー」

フィンは財布を取り出すと金貨を二枚置く。細工師は黙ってそれを受け取った。それから言った。

「彼女の指のサイズは?」

フィンはそれを聞いて例の手袋を取り出した。

「それなんだが、これで合わせられるか?」

細工師は手袋を受け取ると驚いたようにそれを眺めた。

「後で調整がいるかもな。本人はどうした?」

「今ちょっと遠くに行ってる」

「じゃあ帰ってきてからでもいいだろう?」

「俺が明日出征なんでね」

それを聞いて細工師はじっとフィンの顔を見てそれからうなずいた。

「よかろう」

そう言って細工師は指輪と手袋を受け取ると、フィンの指のサイズを測った。それから受取状を書いてフィンに渡した。

「できるのは?」

「一週間後」

「わかった」

フィンは例をして店を出ようとしたが、そのとき細工師が後ろから声をかけた。

「ちゃんと取りに来いよ」

フィンはぴくっとして立ち止まった。だが振り返ることはしなかった。

「ああ。ありがとう」

そのままフィンは店を出たが、何歩か歩くと立ち止まりため息をついた。

《もちろん取りに来れるよな》

当然のことだ。別に死にに行くわけではない。ちょっとだけ危ない橋を渡るだけのことだ。それを考えればアウラの方だって……

彼女達が行ってから二週間以上が経過するが、未だに報告は何もない。もちろん現地から簡単に手紙を出したりすることはできないからそういうことも想定の内ではあるが、それでも待つ身は辛かった。まさか危険な目に会っていたりするのでは……

「やめろって」

フィンはそうつぶやいて首を振った。アウラがそう簡単にやられるはずがない。それに今回はナーザもついている。絶対大丈夫だ。とにかく今はそう信じるしかない。

「何か食うか」

フィンはそう言うとあたりを見回した。午後からは御前会議があるのであまりゆっくりはしていられない。見ると向こうの方に蒸した饅頭を売っている屋台が出ている。フィンはそちらに向かった。

その屋台でフィンが饅頭を買ってぱくついていると声をかける者がいた。

「旦那じゃないですかい? こんなところで何してるんですか」

この声はガルガラスだ。振り返ると実際に彼がそこでにやにやしている。

「ああ? 君こそどうした?」

「そりゃ決まってるじゃないですか、今日飲んどかないと。明日からはそんな余裕ないでしょうが?」

それを聞いてフィンは納得した。考えてみれば当前だ。ここにいる兵士達は明日からの出陣に備えてあちこちから集まってきた者達だ。だとすれば今日は羽が延ばせる最後の日だ。

「ああ、まあそうだな。でもともかく昨日はありがとう」

「どういたしましてでさ。それであの後話はうまくいったんですかい?」

「ああ。おかげでね。何とかなりそうだ」

フィンは昨日にも彼と出会っていた。軍の宿舎まで連隊長のネブロスに会いに行ったとき、いきなりにはなかなか会いづらくて、まずはガルガラスに会ってからそこに連れて行ってもらったのだ。

フィンは今までネブロスとは会議の場などでは何度も顔を合わせていた。だが彼との関係はそれだけでろくに口をきいたこともなかったのだ―――というのもフィンが間違えて軍の演習場に入ってしまったとき、彼を城まで連行したのがネブロスだったからだが……

しかしフィンが今回のトラブルを収拾するための策を考えついたとき、それを実行できる者と言えば彼しか考えつかなかった。だからまず彼に考えを話して同意を得るなり問題点を指摘してもらうなりしておく必要があったのだ。

そしてその話が長引いて昨夜はほとんど徹夜になってしまったのだが……

「そうか! そりゃ良かった。まああっしらだから分かるんですがね、知らねえ奴らにはさっさと旦那の首を差し出しちまえって言うような奴も多くて。見つけ次第シメてるんですがね」

それを聞いてフィンは頬張っていた饅頭を吹き出しそうになった。

「おいおい。あんまり無茶やるなよ」

「はっはっは。なに、大したこっちゃないです」

大したことなくない! 全く、彼らは悪気はないのだろうが、あまりそういうことをされると逆効果になるような……

「いやそういうわけじゃなくて」

いったい何と言えばいいのだ? フィンが彼らの好意を無にしないような言い方を探っている内に、逆にガルガラスの方が尋ねてきた。

「そりゃそうと旦那」

ガルガラスの顔が何だかにやけている。

「ああ? なんだ?」

「とうとうあの女と結婚するってほんとですかい?」

それを聞いてフィンは頬張っていた饅頭を吹き出した。

「ちょ、まて! なんでそんなことに」

「だって指輪を買いに来たんでしょう?」

「はあ? どこでそんなことを聞いた?」

「聞いたも何も、城じゃその話でもちきりですよ。で実際指輪小路の方に来てみれば、こうして旦那がいらっしゃるじゃないですか」

フィンはかっと頭に血が上った。コルネェェェ! あの小娘は言った端から言いふらしているのか? こうなりたくなかったから秘密にしとけって言ったはずだろうが!

フィンは本気で腹が立ったのでいきなり城に向かって駆け出した。

「あー! ちょっと! 旦那!」

後ろからガルガラスの声がするが、もうこの際無視だ。フィンはそのまま城に駆け戻った。

城の門に到達したときにはフィンは完全に息が切れていたので、そこでしばらく休まなければならなかった。そんな彼の側をたくさんの人が通り過ぎていくが、みんな彼を見ながら何か言っているような気がする。

《くそ! 何で俺がこんな目に……》

やっと息が落ち着いてきたので、フィンはコルネをこらしめに王女のフロアに向かおうとした。そのときまた彼に声をかける者がいた。

「ル・ウーダ様! ル・ウーダ様!」

これも聞き覚えのある声だ。振り返るとそこにはグルナが立っていた。

「あ、やあ。王妃様の具合はいいのかい?」

「ええ。もうかなりお元気に。でもまだ政務を行うには早いってお医者様が」

「そうか。早く良くなるといいね」

「ええ。それよりル・ウーダ様……」

あー! やっぱりきたか! フィンは身構えた。だがグルナの顔には少し困惑したような表情が浮かんでいる。

「な、なにかな?」

「あの、コルネがまた何かやっちゃったみたいで、ごめんなさい。怒ってらっしゃいます?」

フィンはそういう言葉は予想していなかった。こう言われてしまうと怒っているとはなかなか言いだせない。フィンは適当にごまかした。

「い、いや、まあ、それほどじゃないけどね」

それを聞いてグルナがほっとしたという表情をした。

「そうですか。少し安心しました……でもル・ウーダ様には感謝してます」

「え?」

彼女に感謝されるようなことをしただろうか? まごついているフィンを見ながら彼女は話し始めた。

「ル・ウーダ様のおかげで、コルネが少し元気になったみたいで」

なるほど。そういうことか……

フィンがうなずくとグルナは続けた。

「コルネなんですが、実はあれからずっと思い詰めてたみたいで、最近は食事もろくろく食べてなかったみたいなんです。私も王妃様のお世話が忙しくて彼女にあまり構ってやれなくって……それが今日いきなり食堂にやってきて食事をぱくぱく食べ始めたみたいで」

「あ、そうなんだ」

「それで訝しんだ厨房の誰かが彼女に訊いたらしいんです。そしたら彼女うっかりル・ウーダ様の名前を言っちゃったらしくて、ほら、そんなこと言ったら怪しまれるでしょ? あのフロアでル・ウーダ様と二人っきりなんてことになったら」

フィンはうなずきながら、背筋が寒くなっていた。冗談じゃない。そんな噂を流されてみろ! 身の破滅というか、命の危機だ!

「だから彼女、ル・ウーダ様がアウラの手袋を取りに来たってことを言ったみたいで……でもそれだったらどうしてそんな物が欲しいかってまた勘ぐる人がいるでしょ? アウラ様がいなくて寂しいからせめて手袋だけでも一緒にとか。でもル・ウーダ様とアウラがずっと同居してたことはみんな知ってますから、アウラの服なんて幾らでもあるだろうし、だからル・ウーダ様が手袋好きなんじゃないかって誰かが言い出して」

「あああ!」

だから、たかがそれだけのことからそんなことまで想像するんじゃない!

「それで結局コルネはル・ウーダ様がアウラの指のサイズを知りたがってるってことを教えちゃったみたいなんです。だから決してあの子が言いふらした訳じゃないんです。怒るなってのも無理だとは思いますが、それで、あの、あまりあの子を責めないで頂けませんか」

フィンはどっと力が抜けていた。

「あははは、いや、そんなに怒ってませんよ。どうせそのうち広まる話だし。あははは」

グルナの話を聞いてフィンはすっかり毒気が抜けていた。この話が本当ならコルネはフィンの名誉を守ろうとして自爆してしまったことになる。最初に黙っておけば良かったのだが、そういう所が彼女らしい……

と、一時を告げる鐘の音がした。

「ああ、ありがとう。グルナ。それじゃこれから会議があるんで」

「はい。ル・ウーダ様」

フィンはグルナと別れると自室に戻った。疲れた―――何だか疲れた。

でもまあこんなことは些細な問題だ。それよりも何よりもこれからの会議の方が正念場だ。フィンはぴしゃぴしゃと顔を叩いて気合いを入れた。

《さて、こうなりゃなるようになれだ》

彼は正装に着替えると会議の間に向かった。

フィンが来たときには御前会議に参加するメンバーは大方が集まっていた。だが人々はみな疲れ果てたような表情で言葉少なだ。

フィンが用意された席に着くと、ほどなくアイザック王がやってきて上座に座った。それと共にあたりで雑談してた高官達も皆席に着いた。

アイザック王は一同の顔を眺めると軽く咳払いをした。王の表情にも疲れの色が見える。

「グラヴィス。現状を報告しろ」

将軍は立ち上がると報告を始めた。

「斥候よりの報告によりますと、現在ベラ軍はフォレスに向かって進軍中だということです。その勢力はおよそ一万五千。第一級の魔導師も二十名は下らないとのことです」

「今どこにいる?」

「まだ本隊は平原地帯にいるとのことなので、国境に到着するのは八日から九日後というところでしょうか」

「エクシーレの動きはどうだ?」

「主力がデルガード砦を出たとの報告が入っております。総勢約二万と思われます。こちらの方が遙かに近いので、エクシーレ軍の方が先に国境に到着するでしょう。今の状況ですと接触は四日後と思われます。それに対して我が国の兵力は、全て合わせても一万二千。予備役を含めても一万六千です。これでは……はっきり言いましてどうしようもありません」

人々の間から嘆息のようなどよめきがあがる。王も大きくため息をついて天を仰いだ。

ひどい状況だ。倍かそれ以上の軍勢が二方向から攻め込んでこようとしているのだ。人々の声が静まると、グラヴィス将軍は更に続けた。

「私の考えとしましては、もはやどちらかと和睦するしかないと思いますが……その場合はやはりベラでしょう」

将軍はそう言ってちらっとフィンの顔を見る。フィンは歯を食いしばった。将軍の意図は明らかだ。フィンの首を差し出せば一時的にはベラと停戦できる可能性は高い。

アイザック王が拒否の書簡を送ったときには、エクシーレが動くなどとは誰も夢にも思っていなかったのだ。だからフォレスの面々はもしベラが攻めてきたとしても取りあえずベラを国境に釘付けにして置ければ何とかなると踏んでいた。そうすればもうすぐ冬になる。ベラも撤退せざるを得なくなるだろう。こうやって時間が稼げればアウラ達が間に合うかもしれないし、少なくともロムルースが頭を冷やす期間が取れる……

その場合ならば全軍を挙げてひたすら防衛に徹すれば何とか時間は稼げるはずだった。だがそれは背後が安全だという前提の話だ。ここでエクシーレが動いたせいで、状況が全然変わってしまっていたのだ。

今やフォレスはベラとエクシーレの両国軍を相手にしなければならなくなった。

だからといって単純に軍を二分するわけにはいかない。現在でさえ良くて五分という所なのだ。軍を分けてしまったらそれが更に半分になってしまう。両戦線共に圧倒的な不利になってしまうのだ。

だからグラヴィス将軍が和睦を持ち出したのは正しい考え方だった。もし一時的にでもベラと停戦できれば、エクシーレだけに対策を集中できる。そうすればまだ打開策もあり得る。

だがもしベラと和睦することになったとしたら、少なくともフィンが差し出されるのは間違いのない所だ。今やフォレスにはほとんど選択肢はないのだから……

《だからといってここで殺られるわけにはいかない!》

フィンはこういう状況になって、逆に開き直った気持ちになっていた。

《言うことだけ言って、それでもだめなら自分でベラに乗り込んでやる!》

そう思ってフィンは将軍の顔をにらみ返した。

そのとき王が言った。

「グラヴィス将軍? 貴公はまだル・ウーダ殿の首を望んでいるのかな?」

将軍は言葉に詰まった。だがすぐに決然と言い返した。

「今は危急の時であります!」

「貴公もル・ウーダ殿に何の罪もないことは知っておろう?」

「もちろんです! これが非道なことである事は百も承知であります! しかし、今フォレスに両軍を迎え撃つだけの戦力はありません。ただでさえ少ない戦力を二分すれば、双方とも壊滅の憂き目を見ることになりましょう。そのためにはいずれかの国と和睦して、全勢力を残った方に振り向けるしか策はございません!」

そう言いきって将軍は全員の顔を見渡した。

「ではどちらの国と和睦すべきでしょうか? エクシーレと和睦するのはほぼ不可能でしょう。なぜなら奴らの目的は、このフォレスであるからです。しかしベラはどうでしょう? ロムルース殿はあまり深いお考えがあるようには思えません。だとしたら、ル・ウーダ殿を差し出すと言えばロムルース殿も兵を退かれる可能性は十分あります」

フィンは驚いた。本人がいる前でこれだけはっきりと言うとは! この将軍もどうやら半端な決意ではないようだ。

言い終わった将軍は再びちらっとフィンの顔を見る。二人の目が合った。将軍は慌てて顔をそむける。その横顔には苦渋の色が見える。

《こいつもずいぶん悩んでいるようだな……》

人事ではないのだが、フィンはなぜか冷静だった。どうやらどこかで限界を超えてしまったようだ……

将軍の発言を聞いて、周囲の男達がそわそわし始めた。王はじっと目を閉じて黙り込んだ。それから独り言のように言った。

「ル・ウーダ殿を差し出すと言えば、か……」

それを聞いてコルンバンが言った。

「それは……ル・ウーダ殿を差し出すと言って時間を稼ぐと言うことでしょうか?」

その問いにはグラヴィスが答える。

「そういうことも不可能ではないのでは? ともかく本格的な冬が来るまで時間が稼げればいいのだ」

だがコルンバンは残念そうに首を振る。

「多分……ロムルース様は言葉だけではもうお信じにならないかと……本人を連れてこなければ納得されないと思います」

それを聞いてグラヴィスも王も無言だった。それはフィンにもうなずけた。確かにその程度で兵を退くぐらいなら、最初から来ていないだろう。

あたりは重い沈黙に閉ざされた。

《そろそろ言うっきゃないか!》

フィンは胆を決めた。

「あの、発言してよろしいですか?」

一斉に一同の目がフィンに注がれる。フィンは心ならずも体が震えてくるのを感じた。

王が目を開ける。

「何か?」

「ありがとうございます。まず、私もグラヴィス将軍やコルンバン様の言うことは最もなことだと思います」

一同がざわめいた。王がぎろっと人々をにらむ。辺りは静まり返った。

「ル・ウーダ殿。貴公がベラに行くとまた言い出す気かな?」

「それが必要であれば、私はそのつもりです」

「その話はもう終わったはずだ。廷臣を差し出して和睦を請うなどという恥ずべき事をわしに行えと?」

「国の危急の時に、恥だ何だと言っている余裕があるのでしょうか?」

王はフィンをにらみつけた。だがフィンも落ち着いて王を見返す。

「私はアイザック様にこれほどのご恩を受けて大変感謝しております。ですからもしそれしか方法がないというのであれば、私はいつでもベラに参る準備ができております。確かに行けばかなり命は危ないでしょうが、しかし絶対死ぬと決まったわけでもありません」

一同は沈黙した。

「ル・ウーダ殿……」

王はついに決断したかに見えた。だがその言葉をフィンが遮った。

「でも少しお待ち下さい。私もみすみす死地に赴きたいわけではありません。これは本当にそれしか方法がなくなった場合の話です」

「なに?」

王が驚いたような目でフィンを見た。

《さあ! どうなる?》

フィンはこの何日もほとんど寝ずに事態の打開策を考えてきた。その結果もしかしたら何とかなるかもしれないという可能性が見えてきたのだ。

そしてそれを昨夜ネブロスに話して、彼もその可能性を認めている。

「さてもう一度状況をまとめておきますが、まず我々有利なことが一つあります。それは今がもう秋だということです。もう一月もしたら、この辺りは雪に閉ざされて戦争どころではなくなるでしょう。ということは一月何とかなれば、自動的に来年の春まで時間が稼げるということです。そうすればナーザ様達の帰還もあるでしょうし、帰還されれば問題は解決です」

フィンはそう言って一同の顔を見回した。

「だから一ヶ月の間、今の戦力でも両軍を相手に持ちこたえられればいいわけです」

人々はぽかんとした表情でそれを聞いていた。今更何を言い出すのだという顔だ。そしてグラヴィス将軍がたしなめるような様子で言った。

「お言葉ですがル・ウーダ殿。先ほども私が申しましたとおり、そのためには軍を二分しなければなりますまい。ベラ軍であればまだしも、エクシーレ軍に半数以下で立ち向かうのは至難かと」

それを聞いてフィンはにっこり笑った。

「はい。全くその通りです」

「……ではそれは無理でしょう」

それに対してフィンはまた笑みを浮かべながら答えた。

「いえ、半分に分けるからいけないのです。全軍の九割をエクシーレに、残り一割をベラにという分け方をすればいいんです」

「なんですと?」

一同がざわめいた。国王がまたそれを静める。それから王はフィンの顔を見た。

「何かおもしろい策がお有りなのか?」

フィンは王の問いにうなずくと、すらすら喋りだした。これは何度も考えて出した結論だ。

「まず皆様もご存じの通り、ベラとエクシーレでは、遙かにエクシーレの方が強敵です。両軍とも軍の規模や魔道力はほぼ互角ですが、ベラ軍は意味の分からない侵攻の連続で非常に士気が下がった状態です。それに対してエクシーレ軍はやる気満々です。しかもエクシーレ軍はティベリウス王ご自身が指揮されているという証拠もあります。こうなればどちらが難敵かは明白です」

人々はうなずいた。フィンは彼らの顔を見回すと言った。

「しかし彼らはいきなりは攻め込んでこないと思います」

「ほう? その理由は?」

王の問いにフィンが答えた。

「はい。まずエクシーレの最終目的ですが、それはガルサ・ブランカの占領です。フォレスの一部を切り取った所で、ガルサ・ブランカが手に入らないのであれば、彼らにとってはほとんど意味はありません」

一同はうなずいた。ガルサ・ブランカを得なければ西への交易路を手に入れたことにはならないからだ。

「ここでもし先にエクシーレが侵入してきたとします。するとフォレスとしては徹底抗戦するしかありません。だから彼らもそれなりの被害は免れないでしょう。さてここでベラ軍ですが、彼らはまずその戦いの高見の見物を決め込むことでしょう。そして両者が疲弊した所で漁夫の利を得に出てくることでしょう。この理屈はそのまま先にベラが侵入した場合にも成り立ちます。要するに彼らは両方向から侵攻してきますが、互いにあまり先走りすることができないのです。ベラとエクシーレにとって最善の戦略は、ほぼ同時に両方向からフォレスに侵攻することです」

そこまで言ってフィンは一息ついた。みんなフィンを見つめている。どうやらフィンの言うことに興味を持ったようだ。それからフィンは続けた。

「それは逆の見方をすれば、何らかの方法でベラの進軍を止めておけば、エクシーレもまた迂闊にフォレスに侵入できないということになるのです。ただティベリウス王のことですから、フォレスの防備が薄いと見るや、自分から動くこともあり得ます。ですからフォレス軍の主力はやはり東方に差し向けなければならないわけです」

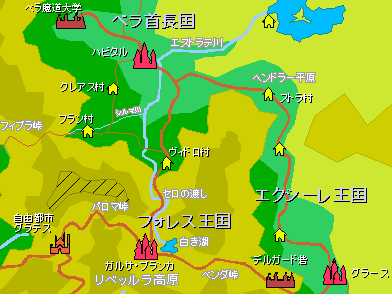

それからフィンは立ち上がると、壁に掛けてある地図の側に行った。

「そうすると問題は、どれだけ少ない戦力でベラの進軍を止められるかということになります」

フィンは地図を指さした。

「ベラからフォレスに向かう街道はエストラテ川沿いのこの道しかありません。当然彼らはこの道を南下します。しかし私もこの間のベラへの派遣の際に見てきましたが、上流付近になるとこの街道は峡谷沿いの馬車がやっと一台通れるぐらいの道になります。当然ベラ軍は左右には展開できず、細長く縦に延びた状態で進軍しなければなりません。その状況では、数に物を言わせて戦うことはできません。ですから逆にこの地点で防衛に専念すれば、全軍の一割、すなわち千五百の兵力があれば、十分とは言いませんが、ある程度の期間防衛することはできるでしょう。また特にこの辺りの川は曲がりくねっており、見通しもひどく悪くなります。ここは奇襲にも絶好の地点です。そして、これが最も重要なポイントなのですが、フォレスにはこういった作戦を行うのに最適な部隊が存在します」

そう言ってフィンはネブロスの顔を見た。

人々が彼の顔を見ると、それを受けてネブロスが立ち上がった。

「ル・ウーダ殿の策は決して簡単な物ではありません」

人々がどよめいた。だがネブロスは手を差し出してそれを押さえると続けた。

「ただ、フォレスの誇りを失わずに済む方法をというのであれば、この方法以外にはあり得ないと考えます」

あたりはしーんと静まりかえった。やがてグラヴィス将軍が口を挟んだ。

「同じような作戦はエクシーレに対しても仕掛けられるな。ベンダ峠はベラへの道よりもっと細い」

それに対してフィンが答えた。

「確かにそうですが、与し易いのがどちらかといえばベラでしょう。エクシーレ軍は四年前に同じようなやり方で一敗地にまみれた経験があります。彼らは必ずやそのことを覚えているはずです。それに対してベラ軍は一度エクシーレに行って追い返されて、そのまま転進して来るという状況です。兵士の士気は高くないでしょう」

「確かに……」

将軍は黙り込んだ。それから将軍はネブロスに言った。

「ネブロス。君はこの話を聞いていたのか?」

「はい。昨夜ル・ウーダ殿から」

「お前はこれが可能だと思うのだな?」

「はい。あのときに比べて遥かに大規模なことにはなりますが、基本は同じです。決して夢物語ではないと考えます」

グラヴィス将軍はそれを聞いて考え込んだ。

《さあ! なるようになれだ!》

フィンはそう思いながら王と将軍の顔を見た。二人とも考え込んでいる。

心配しながら待っていると、やがて将軍が言った。

「まるでナーザ殿の言葉を聞いているようだ」

フィンは目を見開いた。ということは?

それに次いで王も言った。

「確かに……あのときはわしらも信じられなかったがな」

これは多分四年前の小競り合いの時のことを言っているに違いない。その時はナーザは自ら中隊を率いて戦ったという。

それからグラヴィス将軍が言った。

「基本的な考え方はよく分かった。しかし具体的にそれをどう実現するかは別問題かと」

「もちろんです。それに関しても考えておりますが……」

そう言ってフィンはネブロスの顔を見た。彼はうなずくと代わって話し始めた。

「細かい点は私の方から説明します」

それからネブロスは計画の詳細を説明し始めた。

それは考案した自分で言うのも何だが、かなりぎりぎりの作戦だ。一歩間違えれば奈落の底だ。だがフィンはなぜか妙に楽観的な気分だった。

「……という訳です。確かにかなり危険な作戦ですが、実行不可能ではないと思います」

ネブロスの説明を聞き終えて将軍と王は顔を見合わせた。やがて王が言った。

「うむ。お前の話を聞いているとうまくいきそうな気がしてくるな」

「ありがとうございます」

それから王は人々の顔を見回して言った。

「この件に関して他に何か疑問のある者は?」

返答はない。だがあたりの空気は会議の始まった時とは明らかに変わっていた。

人々の顔に希望の光が見える。

そのときになって初めてフィンは体ががくがく震えてくるのを感じた。彼は椅子に深く座り込むと大きくため息をついた。それを見てグラヴィス将軍が言った。

「ル・ウーダ殿。感謝するぞ」

「いえ、それは成功してからにして下さい」

将軍は笑った。

「そうだな」

フィンは安堵した。では最後のお願いを言わなければならないようだ。フィンは王に向かって言った。

「それともう一つよろしいですか?」

「何だ?」

「ネブロス殿にはもうお話ししてありますが、この作戦には私も参加したいのです。ご存じの通り私もちょっとした魔法が使えたりしますので、邪魔にはならないと思います」

「何だと?」

それを聞いて王は眉をひそめた。一同は再びフィンに視線を集中させた。

「この戦いはそもそも私を処刑せよという要求をアイザック様がはねつけたことから始まりました。要するに私は命を助けて頂いたわけです。それなのに城に安穏としているわけには参りません」

「だが貴公が死んでしまっては元も子もなかろう?」

「いえ、きっかけはそれだったとしても今やこの戦いは私の命を守るための戦いではなくなっています。そうではなくてこれはフォレスの誇りを守るための戦いなのです。だからその戦いで私が死ぬのであれば意味のないことではありません。それにこっちなら必ず死ぬと決まったわけではありませんし」

そう言ってフィンは笑った。だがアイザック王はじっとフィンの顔を見て、こう言った。

「ル・ウーダ殿は戦争に行ったことはお有りか?」

フィンは一瞬言葉に詰まった。だが再び笑みを浮かべると答えた。

「戦争はありませんが……殺されかかったことならばあります」

そう言って彼は腰を叩いた。そこの古傷のことは知っている者も多かった。

それを聞いて王もうなずかざるを得なかった。

「良かろう。好きにするがいい。だが勝手に死ぬことは許さん。わかったな?」

「はい!」

胸の支えが下りた気分だ。これから戦争に行くというのに、フィンは何だか幸せな気分だった。

フィンは死ぬのも嫌だったが、自分のせいでフォレスとベラが戦争になるのはもっと嫌だった。それ以上に嫌なのは、彼のために他の者が死ぬことだ。

《この性分じゃ俺は、王様になんかなれそうもないな……》

そう思ってフィンは頭を振った。

御前会議が終わった時には既に日はとっぷりと暮れていた。フィンは王や将軍達に別れを告げるとそのまま厨房に向かった。といっても食事をするためではない。フィンは厨房の入り口近くにいた娘に声をかけた。

「あ、君、メイはいるかい?」

振り返った娘はフィンの顔を見てびっくりしたようだ。

「え? いますわ。ちょっとお待ち下さい」

それから彼女が奥に走っていくと、代わりにメイが慌てた様子でやってきた。

あの旅行の後、彼女とはほとんど会う機会がなかったが―――相変わらずの姿で今はエプロンで身を包んでいる。

「えっと、あの、ル・ウーダ様、何のご用でしょうか?」

メイは驚きの表情だ。こんな時間にいきなり呼び出されたらそれは驚くだろう。だがそんなことに構ってはいられなかった。

「ごめん。ちょっと王女様のフロアまで一緒に行ってもらえるかな? 実はコルネに会いたいんだけど、一人で行ったら逃げられそうで」

それを聞いてメイはすぐに思い当たったようだ。

「あー、それなら。ちょっと待ってて下さい」

それから彼女はなにやら仲間の娘と話してから、また戻ってきた。

「それじゃ行きましょう」

メイは先だって歩き始めた。王女のフロアへ行きながらメイが言った。

「あの、ル・ウーダ様、もしかして怒ってらっしゃいます?」

「いや、どうして?」

「噂が城中に広がっちゃって……私もあの場にいたんです」

「ああ、そうか。コルネは食堂に来たって言ってたね」

「もうお聞きになったんですか?」

「ああ。グルナからね。で、また彼女落ち込んでないかって気になってたんだ」

それを聞いてメイが立ち止まって振り返った。

「それは……実はまた夕食食べに来てないんですよ」

メイは心配そうな様子だ。フィンもそれを聞いて更に心配になった。

「うわ! そりゃまずいな。また倒れてないといいけど」

それを聞いてメイがびっくりした。

「え? 倒れたって?」

「いや、朝行ったとき彼女が貧血で倒れててね」

「まあ……大丈夫よね、あの子……」

そう言ってメイは足を速めた。そんな話をしている内に二人は王女のフロアに着いた。ここは相変わらず暗くしんとしている。

メイはフィンを使用人の部屋がある一角に連れて行った。そして彼女はその部屋の一つをノックした。

「コルネ、いる?」

中で人の気配がする。それからしばらくして中から声がする。

「誰?」

「あたしよ。メイよ」

それからドアがそっと開く。

「メイ……」

ドアの陰になって彼女は見えないが、声に元気がない。やっぱり何か思い詰めているに違いない。

「晩ご飯どうしたの?」

「食べたくないの」

「だめよ」

「でも……」

そのときフィンが回り込んて、彼女の前に現れた。

「やあ」

コルネはそれを見て固まってしまった。

「おいおい。驚くなって」

フィンはなるべく気さくに話しかけようとした。だが次の瞬間コルネは弾かれたように謝り始めた。

「ごめんなさい! ごめんなさい! ごめんなさい!」

「いやだから気にしてないって」

だがその声は聞こえていないようだ。

「ごめんなさい! ごめんなさい! ごめんなさい! ごめんなさい!」

これじゃ埒があかない。フィンはコルネの両肩に手をかけた。

「ねえ、ちょっと聞いてくれないか?」

「え?」

途端にまたコルネが凍り付く。フィンは精一杯笑顔を浮かべて言った。

「あのことがばれちゃったことはもう全然気にしてないから、そんなに謝らないでくれよ。いいね?」

だがコルネは呆然とフィンを見つめるだけだ。

「でも……」

コルネはやっとそれだけ言った。フィンはコルネの肩から手を離すとポケットから紙切れを取り出した。

「そんなことより君にちょっと頼みたいことがあるんだ」

そう言ってフィンはその紙切れをコルネの手に握らせた。

「これは?」

コルネがそれを見て、それからフィンの顔を見る。横からメイものぞき込んでいる。

「指輪の受け取りだ。場所は指輪小路のアルベロの店。できあがりは一週間後だ。これを君に預けておく」

それを聞いてコルネと、ついでにメイも目を丸くした。

「え? どうしてですか?」

「実は僕は明日から出征することになったんだ」

コルネはえっと言う顔をした。横から思わずメイが口を挟む。

「でもル・ウーダ様ってお客様なのにどうして?」

「まあ、今回の戦争は僕の問題でもあるしね。それにアウラだって危ない橋を渡ってるんだ。分かるだろ?」

コルネとメイは無言でうなずいた。

「それで僕が行っちゃったらアウラと行き違いになるかもしれないんだ。最悪の場合帰ってこれないかも。そういうときに君からこれをアウラに渡して欲しいんだ」

コルネが口に手を当てた。

「帰ってこれないって……」

「おいおい。そんな顔するなって。もしもの場合だよ。も・し・も。絶対取りに戻るから。だからそれまで預かっといてくれるよね?」

コルネはしばらく目を丸くしてフィンの顔を見つめていた。それからまた弾かれたようにうなずいた。

「わかりました! 絶対なくさないようにします! ル・ウーダ様とアウラ様が帰るまで。絶対です!」

「じゃあお願いするよ」

「はいっ!」

コルネは満面の笑みを浮かべて答えた。どうやらこれでいつも通りのコルネって感じだ。フィンは内心ほっとしていた。

「じゃ、そろそろお腹減ってないか?」

それを聞いてコルネは赤くなった。それを見てメイが言った。

「じゃあ行きましょ。あなたの分残してるから」

「うん」

三人は連れだって厨房に向かって歩き出した。フィンは厨房まで行ってそこで簡単な夜食をもらってから二人と別れて一人自室に戻った。

部屋の中はがらんとしている。いつもならアウラがごろごろしていて少し狭いとさえ感じていたのだが、いなくなってみるとやたらに広く感じる。

フィンはしばらくぼうっとしながらその寂しい光景を見ていたが、やがて明日のための荷造りを始めた。

フィンもかなり旅暮らしが長い。てきぱきと必要な物を背嚢に入れてしまうとすぐに何もすることがなくなった。

《生きて帰れるかな?》

あちこちで大口を叩いてはいたがやはり内心では心配だった。フィンははっとしたように立ち上がるとチェストの引き出しを開けた。

フィンはしばらくその中を眺めていたが、やがて中から短剣を取り出す。いつぞやアウラに取られかかって大騒ぎしたあれだ。

《ファラ……》

フィンはしばらくそれを胸に抱くようにして持っていた。だがフィンはそれは背嚢には入れずに、また元の場所に戻した。

「絶対帰って来るさ!」

そうつぶやくとフィンはベッドに寝転がるとそのまま眠ってしまった。