第4章 呪われた山

とは言ったものの、いろいろと準備しているうちに時間は経過し、ティア達が実際に呪われた山に発ったのはそれから一月ほどしてからのことだった。

《うう、こういう旅ってほんといいわよね……》

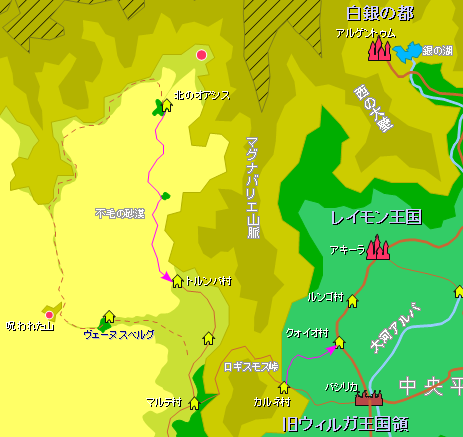

一行はヴェーヌスベルグから更に西に向かって馬を進めていた。

呪われた山へはやはり砂漠地帯を抜けて行かなければならないが、ずっと乾いた河床を伝っていくため馬でも問題ないのだそうだ。

馬で行けるなら馬の方がやっぱり乗り心地は良い。ラクダ上でもあの日よけ付きの座台なら良かったのだが、さすがに今回の旅には貸してもらえなかった。

九月になって日差しも和らいでいて、天気もずっと良い。前の砂漠横断に比べたらまるでピクニックだ。こんな風にのんびりと馬に揺られているとほけっと眠気に誘われてしまうが……

と、横の方から鼻歌が聞こえてくる。アラーニャだ。

《アラーニャちゃんも変わったわよね》

彼女は最近は恥ずかしがらずにあちこちで歌うようになっただけでなく、裁縫仲間の子達に歌を教えてあげたりもしているくらいだ。

北のオアシスで会ったときは何かおどおどした感じだったのが、最近では結構はきはきと物を言う。旅に出て魔法を覚えて、キールともうんと親しくなれて、色々と自信が付いたのだろう。

だが物事には常に表と裏がある。

「ねえ、アラーニャちゃん。ビスケットあったよね?」

ティアは小腹が空いてきたのでそう彼女に声をかけたのだが……

今回の旅のためにアカラが作ってくれたビスケットとは、都の物とは違って結構大きく、チーズ味のクッキーとケーキの中間みたいな食感で、おやつにも非常食にもぴったりなのだ。

「ええ? ありますけど」

「出して出して♪」

だが―――アラーニャは手を振った。

「ちょっと、ティア様、食べ過ぎですよ~?」

「ええ~? いいじゃない!」

「こんな調子で食べてたら、帰りにはなくなっちゃいますって」

「うぐぐ……」

今お腹を満たして帰りにずっと空き腹になるか、今を我慢して帰りに満腹になるか―――究極の選択なのでは? これって……

などと悩んでいるティアを見てアラーニャは苦笑いしながら言った。

「もう、一個だけですよ?」

「わあ! ありがと!」

という感じで彼女には最近そこはかとなく保護者的に管理されているような気がするのだが―――気のせいだろうか?

アラーニャはティアにビスケットの包みを渡した。アカラ達が一つずつ大きな葉っぱでくるんでくれているので、こんなときにも取り扱いが便利だ。

それから彼女は先行するメンバーにも分けてあげるためにつっと馬の足を速めた。

ティア達の前にはキールと、その両脇を挟むようにヴェーヌスベルグの娘が二人、案内役として同行していた。

キールの左に並んでいるむっちりとした娘はハフラ、右の娘はリサーンだ。

ハフラは今回の旅のメインの案内役だが、家族が違ったのでこれまではあまり話をしたことがなかった。

もう一人のリサーンはティアの家族で、アラーニャ初めてのときのサポート役にも混じっていて前から結構親しかったのだが―――彼女からハフラという、呪われた山に詳しい変な子がいると紹介されたのだ。

そしてそんな危険なところに行くのなら自分が護衛に付いて行ってやると言い出したのだが……

アラーニャはリサーンの横に行ってビスケットの包みを差し出しながら言った。

「みんな、おやついらない?」

「あ、いるいる!」

リサーンはそれを受け取ると、そのままキールに差し出す。

「キール様。お腹空いてませんか? おやついりません?」

「ああ、ありがとう」

キールが苦笑しながらそれを受け取る。

もちろん当初はアラーニャも直接キールに手渡そうとしたのだが、リサーンが常に素晴らしい運動神経でその間に割り込んできてしまうので、最近はアラーニャも諦めて直接リサーンに渡していたのだ。

要するにリサーンは単にキール目当てだった―――まあ、彼女達に男と一緒に旅行できる機会なんて滅多にないから浮かれてしまうのも仕方ないだろうが……

「じゃ、はい」

「ありがとっ!」

次いでリサーンは再びアラーニャからビスケットの包みを二つ受け取るとそのうちの一つを「ほい!」と、キールの頭越しにハフラに投げ渡した。

馬に乗っている上結構な距離もあるのだが、ハフラは表情も変えずにそれをキャッチする。

《いつ見ても息が合ってるわよね……》

これも最初ちょっとびっくりしたことだが、こちらの女達は物を渡す際に結構こんな風にひょいひょい投げ渡すのだ。人によってはナイフとかまでそうするし……

もちろんさすがにそんなことをするのは一部の連中だけだが――― 一度『落としたらどうするのよ?』と尋ねてみたことがあるが『落とさないから大丈夫よ』という答えが返ってきただけだった。

確かに彼女達が失敗したのを見たことはないので余計な心配なのだろうが……

そのときキールがハフラに話しかけた。

「もうそろそろじゃないか?」

「まだです」

ハフラは無愛想に首を振る。

ヴェーヌスベルグの女達は呪われた山のことをひどく恐れていて、多くは口に出そうともしない。

そんな中でそういった伝承に詳しいだけでなく実際に山麓まで行ったことがあるという娘がいて、それが彼女とリサーンだった。

正確にはハフラがずっと山に興味を持っていて、でもさすがに一人で行くのは気が引けたので仲良しだったリサーンをうまく口説き落としたという経緯だったらしいが、彼女は一族の伝承や呪いのことについては長老並みに詳しかった。

そういうわけで今回の調査の案内役として二人に来てもらったのだった。

もちろん二人は大喜びだ。リサーンはもちろんのこと、ハフラまでぼそっと『キール様と一晩一緒にいられるんですか?』などと尋ねてきたりして―――だが今回は調査目的なので原則Hはなしという話をしたら随分残念そうな顔をしていたが、チャンスがあれば絶対逃さないぞと狙ってるのは明らかだ。

《ま、その程度安いもんだけど》

彼女達にはそれだけのことをしてもらっているのだから、一晩貸し出すくらい何ということはないわけで―――などと考えてティアは笑い出しそうになった。

これが都だったら自分の恋人を他人に貸し出すなどということは普通考えられないわけだが―――いやまあ、そういうことをして喜ぶ人もいるとか聞いたこともあるが、それはともかく、こちらでは男はみんなの共有財産なのだ。だから誰が一緒にいようとそれ自体には全く何の問題もない。

逆に都では男は独占することが当たり前だったのだが、こっちではそれは最悪のルール違反になったりするわけで……

《ま、それにあいつだし……》

これが普通の男だったらどうだっただろうか?

それをみんなで平等に分けていたら間違いなく滅多に一緒にいられないことになって、フラストレーションが随分貯まってしまっただろうが……

だとすれば、あいつが“キール/イルド”だったということは、もしかしてとても運がよかったということになるわけだが……

《でも要するに人さらいでしょ?》

そもそも論からいけば、本来彼女がこんな所で砂まみれになっていることが一番おかしいのだ。

空腹時ならここらで腹が立ってきてイルドに喧嘩を売りたくなってくるところだが、さっきのビスケットでちょっと幸せになっていたので、それ以上は無視してやることにした。

ティアはぽーっと無我の境地で周囲を見渡す。

見渡す限りの岩と砂の荒原だ。

あの不毛の砂漠みたいに一面が砂になっているわけではないからまだ移動はしやすいと言えるが、それでも岩がごろごろしている所を抜けるときには結構苦労する。

一行はまたそんな場所にさしかかっていた。

「うーん。どう行けばいいんだ?」

「河床に沿って道がついていたと思いますが。ちょっと見てきます」

ハフラが馬を走らせていった。

ヴェーヌスベルグの女達が居を構える前は、砂漠の南部と北部は不毛の砂漠を迂回するこの枯れ川沿いの経路を通じてつながっていたという。

かつてはちゃんとした街道で迷うこともなかったらしいが、今では通る人もないため、このように所々が全く分からなくなってしまっていた。

《その呪いがなければどんなことになってたのかしら?》

少なくとも北のオアシスでもミュージアーナ姫が過去の人だということくらいは常識になっていただろうから、イルドの馬鹿も彼女を連れてこようなどとは絶対考えなかっただろう。

たとえ何か別の思い込みで都に来たとしても、さらわれたのは間違いなく別人で―――言い換えればこんな辺境の呪いだか何だかが、さすらいの一族の運命だけでなく遠く離れた都のティアの運命ににまで大きく影響してしまったのだ。

ティアはハフラから聞いたヴェーヌスベルグの歴史の話を思い出した。

―――ヴェーヌスベルグの女達の祖先は“さすらいの一族”と呼ばれる人々だった。

彼らは現在ではほとんど姿を見かけないが、かつてはかなりの数が各地を放浪していたらしい。

伝説によれば、彼らの祖は大聖の長男で、大聖が西に向かって旅をしている最中に両親と別れて一人別の道を歩みはじめ、そのために後にさすらいの一族とか放浪の一族、忘れられた一族などといった名で呼ばれることになったという。

彼らはその名の通り一カ所に定住することがあまりなく、各地を転々としながら行商、旅芸人、そして傭兵などを生業として暮らしていた。

それ故に彼らの中には荒っぽい者も多く、また盗賊団や山賊などに関係していたことも多々あった。

また彼らは集団婚的な文化をもっていて男女関係がかなり放縦で、定住者達からは余りよい目では見られていなかった。

そういった軋轢が昂じて今から約百五十年ほど前、ウィルガ王国を中心に一族の撲滅運動が起こった。

さすらいの一族はそれに反抗して歴史上初めて各地の部族が集結して反乱を起こす。

彼らは傭兵をしていただけあって個人個人の戦士としての能力は相当な物だったが、当時最盛期であったウィルガ王国軍に対して寄せ集めの軍勢で歯が立つはずもなく、徹底的な敗北を喫して四散する。

そうやって逃げてきた一族の一つがヴェーヌスベルグの祖となった部族だった。

彼らは中原から西に逃れ、マグナバリエ山脈を越えてこの砂漠地帯にやってきた。

今でもそうだがこの地方は強力な国家勢力の支配下にはなく、各地域に村が点在したゆるい共同体ができているだけだった。

彼らはその性格的にそういった村に溶け込むことはせず、ミエーレと呼ばれたオアシス村の更に西にある山の下に居を構えた。

それからしばらくは平穏な時が過ぎた。

その地の水脈は豊かでその周辺を開拓して農地を作ることができたし、南北交易をする商人と取引することもできたからだ。

だがそういった平和は突然破られる。

ある日突如として若い男が原因不明の病気で死に始めたのだ。

彼らには全く手の尽くしようもなく、一年もしないうちに一族は女と老人、子供だけになってしまう。

男性の労働力をほとんど失って一同は仕方なくそのコロニーを放棄して、近くのミエーレの集落に向かった。

村人達は不憫に思って女ばかりになった一族を村はずれに住まわせた。

ところがそれから何ヶ月もしないうちにミエーレでも男達が死に始めたのだ。

そこで一つの事実が判明する。

ミエーレの村は伝統的な道徳観に基づいて一夫一婦制を守っていた―――すなわち姦通は望ましくないこととされていたのだ。

そのため死んだ男は皆、さすらいの一族の女とこっそり関係した者だけだということが明らかになったのである。

―――要するに呪われていたのは女達なのだと!

それを知った女達は茫然自失だった。

それまでは男だけがかかる不治の病だと思っていたのに、その原因が自分たちにあったのだから……

その当然の帰結として村人達は女達を排斥にかかった。彼らとしては当然の判断だった。

だが彼女達にはもう行く先がなかった。

しかも彼女達はかつてウィルガ王国に反抗して戦った戦士でもあった。それ故に―――たとえ女ばかりになったとしても黙って滅びを甘受するようなことはしなかったのだ。

女ではあっても戦いに長けた戦士と普通の村人では結果は明らかだった。

こうしてミエーレの村から追い出されてしまったのは、元から住んでいた村人達の方だった。

その事態は周囲の村を震撼させた。

だがこの地域に国家と呼べるような勢力はなく、全体を統率できる者もいなかった。

そのため周囲の村が団結して事に当たるようなことにはならなかった。

また女達にも周囲に侵攻するような意図はなかった。彼女達はただ住む家が欲しかっただけなのだから……

こうしてしばらくは緊張した状態が続いたが、互いにそれ以上相手に手を出す意志がないということが分かってきてからは、徐々に皆その状態に慣れていった。

そうなると彼女達にとって今度問題になったのが、これからどうやって一族を維持していけばよいのかということだった。

呪いが発覚してから何年も子供が生まれていない。このままでは当然一族は滅びてしまう。

だが女達が呪われていることが発覚する前に、ミエーレの村人と関係していた女に娘が生まれていたことから、とりあえず彼女達は子供を産むことは可能なことは分かっていた。

だが彼女達をまさに“命がけで”相手してくれるような男は一体どこにいるのだろう?

その問いに簡単に得られる答えはなかった。

やがて血の気の多い女が焦れて周囲の村や行商人を襲う例が何度も発生して、再び周囲の村との関係はまた悪化していく。

このままではまた戦いになってしまう!

―――そんなときであった。東から砂漠地帯に凶悪な盗賊の一団がやってきたのだ。

彼らは中原でちょっとやり過ぎたためこちらでほとぼりを冷ませようとしてきたのだが、当然ながらこちらの村と平和裡に共存するつもりはなかった。

各地の村はその盗賊達によって散々荒らし回られて、中には壊滅的な被害を受けた村もあった。

そのとき、ある村人がここは毒には毒をと、ミエーレの呪われた女達を利用することを思いついたのだ。

ミエーレの女達はやってきた使者の話を聞いてその依頼を受けることにする。

だがここで女達は少しばかり作戦を考えなければならなかった。さすがの彼女達でも荒くれの盗賊相手に力押しでは分が悪かったからだ。

そのときに彼女達が盗賊の一団を誘い出した方法が、ヤクート・マリトス―――あの夫狩りダンスの原型となった。

またそのときに古い伝説から借りた名前“ヴェーヌスベルグ”が、そのまま彼女達の通称となった。

こうして彼女達は段々とその地方のあぶれ者の受け皿として共存をし始め、その後細かいトラブルはあったにしても、結局現在のような状況に落ち着いていったのだ―――

ということらしいのだが―――何度聞いても哀れな話だ。

この呪いがある限り、彼女達がヴェーヌスベルグから外に出て行くわけにはいかないのだ。

それ故に彼女達はあのオアシスに小さな楽園を築き、外界との接触は最小限にして、伝説は流布するに任せていた。

そこで暮らすのは拍子抜けするほどに平穏だ。

だがそこは目に見えない檻に永久に閉じ込められているようなものなのだ。

ヴェーヌスベルグの女達とつきあってみると、彼女達からそんな悲壮感は全く感じられない。

みんなすごくいい人達だし―――もちろん世の常で中にはいけ好かない奴もいるが―――とにかくそういった意味で“まるで普通”の連中なのだ。

ただ一点避けられている話題があった。

それは“外の”話題だ。

こちらに来たときティアは都のことなどを根掘り葉掘り聞かれるとばかり思っていた。

だが彼女達は、そんな話題が出ればへえ、いいね、みたいな反応はするが、それ以上詳しく尋ねようとはしなかった。

やがてティアは納得した。

そうなのだ。ヴェーヌスベルグとはティア達にとっての伝説の場所だったのだが、ヴェーヌスベルグの女達にとっては、外の世界というのがすべて伝説なのだ……

―――そのとき偵察に行っていたハフラが戻ってきた。

「道、ありました。それから見えました」

「見えたって?」

「呪われた山です。あそこから見えます」

彼女はちょっと先の土手を指さした。

「よし。じゃあ行こうか」

一行がその土手の上に上ると、遠くの方にごつごつした岩山の頂が見えた。

「あれか?」

「はい」

「山だっていうからもっと高いかと思ってたのに」

ティアの問いにリサーンが答える。

「近くに行ったら結構大きいわよ」

「あとどれくらいかかりそうかな?」

キールが尋ねるとハフラはちょっと考えてから答えた。

「二時間くらいですか」

「よし、じゃあ麓まで行ってそこで今日はキャンプかな」

「そうですね」

一行は呪われた山に向かって軽やかに足を進めた。

呪われた山は遠くから見るとなだらかな丘の上にぽっこりともう一段、ごつごつした露岩に覆われた小山が乗っているように見えた。

だが近寄ってみるとごつごつした露岩だと思われた物は、どうも破壊された建物の瓦礫のようだった。

「瓦礫って、そこってもしかして遺跡か?」

フィンの問いにエルセティアはあっさりうなずいた。

「え? うん。言ってなかったっけ? その遺跡、山の上にあったから呪われた山ってみんな言ってたの」

フィンは脱力した。どうしてそういう重要な情報を言い忘れるか? 全く―――まあ、こいつには良くあることだが……

「いや、聞いてないが……」

「そうだっけ? ま、ともかくそうだったのよ。現物見たのって初めてだったけど、遠くから見ただけでぴんときたわ。ほら、学校で絵、見せてもらったことない? 何か大きな建物が壊れたみたいな。それとそっくりな感じで。随分砂に埋まってたけど、近寄ったらもうこれっきゃない、みたいな」

ともかくフィンは納得した。

この世界には“遺跡”と呼ばれる、大聖様が渡ってこられる遙か前から存在していると言われる不思議な場所があちこちに存在している。

例えばアイフィロス王国にもそのうちの有名なひとつがあって、アウラの例の薙刀の柄は―――金貨十枚もして盗賊退治に行く羽目になった奴だが―――そこから掘られてきた素材を加工した物だ。

そしてそこには昔から様々な種類の言い伝えがあって、その中には遺跡を荒らしたら呪われて大変なことになったとかいう話もごまんとあるわけで……

「で、中は? どうなってたんだよ?」

「うん。その日はもう遅かったんで、入ったのは次の日だったんだけどね……」

エルセティアはその遺跡に潜った顛末を話し始めた。

翌日の朝、一行は呪われた山の遺跡の入り口に立っていた。

前回ハフラ達が来たのはここまでだ。すなわちここからは前人未踏の場所と言うことになる。

「ここから入るの?」

「はい」

ハフラがうなずく。

入り口は壁が崩れて埋まりかかっているため、洞穴の入り口っぽく見える。

「じゃあみんな、用意はいいか?」

キールが振り返ってみんなに声をかけると、慌てたようにリサーンが言った。

「えっと、荷物とか点検した? カンテラの油とか忘れたら大変だし」

「何度も確認したでしょ?」

ハフラがじとっとした目つきでリサーンを見る。

リサーンは目を反らすと今度はアラーニャに尋ねる。

「非常食とか持った? 忘れてないわよね?」

「持ってますよ」

アラーニャはそういって彼女の背嚢を示す。

「だったら安心だわ。お腹さえ一杯だったら人はどんなところでだって大丈夫なのよ」

「あはは」

「じゃあ、用意はいいな?」

「えっと、みんなお水は大丈夫かしら?」

それを聞いてハフラがふっとため息をつくと、ずばっとリサーンに言った。

「もしかして怖い? ここで待ってる?」

「だーれが怖いって? あは! んなことあるわけないでしょ!」

とか言われても全く説得力がないわけで……

―――昨晩、この山の下でキャンプをしたときのことだ。

山麓に到着した後、彼らはざっとあたりを見て回った。

確かに随分昔に誰かが住んでいた形跡があった。朽ち果てた小屋の跡が何カ所にもあって、壊れた道具なども落ちている。確かに言い伝え通りヴェーヌスベルグの女達の祖先がここにいたのだろう。

山の麓には一カ所大きな地割れのようになっている場所があって、その底に川が流れていた。地下河川がここだけちょっと地上に出ているのだろう。透明で綺麗な水だし流量も多い。水汲みに厳しい坂道を上り下りしなければならないことを除けば、決して住めない場所ではなさそうだった。

だが今ここに彼ら以外の人の姿はない。

その夜、五人でたき火を囲んで色々と話をしていたときだ。翌日の準備などの話が尽きてしまうと、どうしてもこの場所の呪いのことが頭をよぎってしまう。

それはティアに限らず他のメンバーも同様だったようだ。

会話が途切れた時、アラーニャがぽつっと尋ねた。

「一体ここで何が起こったんでしょうね?」

ハフラが答えた。

「さあ、わかりません。いろいろ言い伝えはありますが……」

「え? 言い伝えがあるの? 聞いてないけど」

理由は全く不明なのではなかったか?

ティアの問いにハフラはなぜかリサーンの顔をじっと見て答える。

「お話ししていい?」

どうして彼女に断らなければならないのだろうか? 何か彼女に関わりがある話なのか?

「え? 別に? いいんじゃない? あたしに断らなくったって……」

リサーンは何だかちょっと挙動不審だが……?

そこでハフラは向き直ると話し始めた。

「大聖様が渡ってこられて、東の帝国を焼き滅ぼされたという話はご存じですよね?」

みんなはうなずいた。この話なら誰でも知っているが、そんな話をまたされても―――と思ったときだ。

その次の彼女の質問は全く予想外だった。

「そのとき滅ぼされた人々がどうなったかご存じですか?」

一同は虚を突かれて沈黙した。というか……

「え? どうなったって、焼かれちゃったんだから、やっぱり死んだんじゃないの?」

普通それ以外考えないと思うのだが―――だがハフラは首を振った。

「ところがそうではないというんです」

「どういうこと?」

ハフラは軽くうなずくと続けた。

「そのとき、大聖様を信じなかった人々は見たそうなのです。自分たちの住んでいた場所が確かに、大いなる業火によって焼き尽くされていく様を。彼らの住んでいた場所がその光と熱でどろどろに溶けて、最後には光り輝く湖になってしまった光景を見たのです。そして気づいたのです。どうして自分たちはそんな光景を見ているのだろうかと?」

ハフラはそう尋ねて一同の顔を見渡した。

「そのとき人々はその光景は見ることができても、自分自身の姿を見ることはできないということに気づきました。人々は慌てふためきましたが、それも詮無いことで、自分が見えず、どこにいるかも分からない以上、もはや彼らはただひたすらに見続けるしかないのです。彼らは気づいたのです。彼らは大聖を信じて付いて行った七家族の行く末を、ただただ見守り続けるだけなのだと。それが彼らに下された罰なのだと」

こういう話は聞いたことがなかったが……

「地上の光の中では、かように彼らは無力でした。しかし地下の闇の中では、大聖の力も弱まるのです。特に東の帝国の魔力の残っている闇の中では」

「えっと……てことは?」

「はい。そのような闇の中では彼らにも僅かですが、こちらの世界に干渉する力があるそうなのです。そんな闇の中で、かつて業火に焼かれた人々が僅かな希望にすがって彷徨っているそうなのです。この地下にやってくる者に取り付いて現世に再び連れ出してもらえることを願って」

うわああ―――ティアは背筋がぞっとしてきた。

「でもやってきた者の力が弱いと、逆にその者があちらの世界に引き込まれてしまうのだと言います。だから遺跡の地下を歩くときには注意しろと言われています。一番後ろを歩いている者が引き込まれて姿を消してしまうことがあるそうなので……そんなときにはすぐ名前を呼んでやらなければいけないそうです。でないとその人は永遠にあちらの世界を彷徨い続けることになるのだと……」

と、そこでいきなりハフラが目を見開くとリサーンを指さした。

「リサーン!」

「ぎゃあああああぁぁぁぁぁぁ!」

リサーンは飛び上がって隣に座っていたティアに抱きついてきたので、彼女まで腰を抜かしそうになった。

だがハフラは冷静にリサーンとティアの間を指さした。

「違う。サソリが」

今度パニックになりそうだったのはティアだが、リサーンは首を振って彼女を制止するとやにわにナイフを抜いて、見事な一動作でそのサソリを真っ二つにした。

確かにかように彼女は護衛として有能なのだが……

「脅かさないでよねっ!」

振り返ってリサーンはハフラを睨むが、ハフラは無表情に言った。

「前回そういう話をしたら、遺跡に入れなくなって……」

何となく状況が分かってティアとキール、それにアラーニャは顔を見合わせて苦笑いする。

「なによ? あたしが怖がりだからって?」

「そうでしょ?」

「あんただって一人じゃ怖いからって入らなかったじゃないの!」

「そりゃ一人じゃ怖いのは当たり前でしょ?」

「あんたあたしなんてどうなったっていいのね?」

「そんなこと言ってないじゃない」

二人は言い合いを始めた。仲がいいのだか悪いのだか……

そこにアラーニャが口を挟んだ。

「大丈夫ですよ。明日は五人ですから」

「まあそりゃそうね」

ティアもうなずいた。リサーンもそれに気づいてほっとした顔になる。

だがアラーニャは無邪気に続けた。

「でも一番後ろの人はちょっと怖いですね」

それを聞いてみんなの笑顔が引きつる。

それから互いの顔を見回し始めたが、やがてハフラがじっとリサーンの顔を見ると言った。

「もちろんあなたでしょ? しんがりは」

「ええええ?」

蒼白になったリサーンを見て、キールが苦笑いしながら言った。

「僕が最後から行こうか」

だがハフラは即座に首を振る。

「だめです」

「え? でも……」

「だめです。キール様を失って帰ったりしたら、みんなに殺されます」

それは確かにそうかもしれないが……

「あたしだったら失ったっていいって言うの?」

食ってかかるリサーンにまたハフラは無表情に答える。

「だってあなた、護衛に来たんでしょ? 守られててどうするのよ」

「………………」

というか二人とも、もう最後の人が絶対引き込まれるという前提で話してないか?

「いや、二人とも、まだそうなるって決まったわけじゃないんだし」

ティアの言葉にリサーンも大慌てでうなずいた。

「まあ、そうよね。大体そんなの迷信よね。あははは」

とは言いつつ彼女はまだ顔が青い。

ここは場を和ませねば……

「そういえば都にもそんな怪談あったのよね。深層の扉を見つけた人の話なんだけど……」

というようにそれからは何だか知らないが怪談大会になってしまったわけだが―――

そんなわけで朝になってもリサーンは腰が引けたままだったのだった。

「じゃいくぞ?」

結局トップが遺跡に詳しいハフラ、その後にキール、アラーニャ、ティア、最後にリサーンという順番だ。

とりあえず明かりを持つのはハフラとリサーンの二人ということになった。彼女が言うには油を節約するためと、こうしておけばリサーンが引き込まれてもすぐ分かるからなのだそうで……

《あはは。ハフラって結構大人しそうな顔していじめっ子なのね》

まあ、大人しそうな顔というのが当てにならないのはよく分かる。エイマとかエイマとかエイマとか……

ともかくこうして五人は遺跡の中に入っていった。

階段を降りきると、ちょっと広いホールのような場所があった。

そこから二方向に通路が延びていたが、片方はすぐ先が土砂で埋まっている。

一行はもう一方の通路に入っていった。

ティアは壁に近寄って触ってみた。石とも金属とも言えないよく分からない素材でできている。

通路の床には砂が積もっているがあまり深くはなく、ちょっと掘ってみると堅い床が現れた。

《うーん……なんだろ?》

こんな雰囲気どこかで見たことがあるような気がするのだが……

ティアがそんなことを考えているとリサーンにつつかれた。

「ちょっと、前」

見るとハフラとキールとアラーニャは先に行ってしまっている。

「あ、ちょっと待ってよ」

ティア達は慌てて後を追った。

一行が入っていった通路は真っ直ぐで、カンテラの明かりではどこまで続いているか分からない。通路の右手には規則正しい間隔で部屋がある。

キール達は一番手前の部屋を覗いていた。

ティア達が追いついて中を覗くと、その部屋は数メートル四方で扉はなく中はがらんとしていて、部屋の隅にはぼろぼろになった寝台があり、所々に割れた食器などが散乱していた。

「誰か住んでたんですね」

アラーニャの言葉にハフラがうなずく。

「聞いたとおりですね」

彼女は小さい頃からこの呪われた山に興味を持っていて、昔の文献を見たり古老から話を聞いたりしていた。

それによると“呪われた山の洞穴”は地下三層になっていて、半分くらいは埋まってしまっているのだが、残りはこんな感じに部屋が残されていて、一族の者は冬になるとそこに移り住んだのだという。

「ともかく進んでみよう」

一行は奥に進みながら部屋を順番に覗いていったが、どの部屋の中も似たような物だった。

程なく通路は突き当たりになってそこで右に直角に曲がっていた。

振り返ると降りてきた入り口の明かりがぼうっと見えているが、ここから先は真の闇だ。

「真っ暗ね」

ティアがつぶやくとアラーニャがちょっと怯えた声で言った。

「ってことは……あの人達がいるとしたらこの先ですか?」

「こ、怖いこと言わないでよ!」

リサーンの声は明らかに震えている。

「じゃあ残る?」

「誰が! 誰か危なくなったら守ってあげられないでしょっ!」

やっぱり―――ハフラはちょっと意地悪かもしれない。

「これから先はどうなってるんだ?」

キールの問いにハフラが答える。

「もう少し行った先に階段があるそうですが」

「じゃ、行ってみるけどいいかい?」

「もちろんよ! 何かあったらあたしに任せて! あは、あははは!」

何だか絶対頼りにならない感じだが、そのせいでティアもアラーニャもしっかりしなきゃという気分になっていた。でなければかなり怖じ気づいていたところだと思うが……

一行はそろそろと先に進んだ。

暗闇の中、二つのカンテラに照らされる領域だけが彼女達の世界で―――なんていうフレーズが頭をよぎったが、そんなことを口に出したらリサーンがパニクるかもしれなかったので黙っておく。

《にしても……》

これって、なんと言えばいいのだろうか? 正直思ったほど驚きがない。遺跡なんて場所に入ったのは初めてだというのに……

そのときティアは思い当たった。

「あ、これって銀の塔か!」

あそこは銀の塔というくらいあって中は常に光で満たされていたが、もしあそこが暗くなってカンテラで歩かなければならなくなったとしたらこんな感じになるだろうか?

ティアがつぶやくのを聞いてリサーンが尋ねた。

「銀の塔? 都にあるっていう?」

「うん。すごく大きいのよ。あの中が真っ暗になったら本当にこんな感じになるかも。壁も床もそういえばこんな感じだったし……」

「へえ……」

リサーンはもう想像も付かないといった表情だ。

だがティアは何だかちょっと拍子抜けしてきた。

《じゃあここって昔は銀の塔みたいな所だったのかしら? それとも銀の塔が壊れてない遺跡?》

などと考えていると頭がこんがらがってくるが、ともかくそういう場所ならそれほど恐れる必要はない。ティアは少し余裕が出てきた。

やがて、ハフラが先ほど言ったとおり、下に降りる階段が現れた。

「どうする?」

「この先はどうなってるの?」

ティアは前の暗闇を指した。

「記録ではすぐ埋まってるそうですが……」

「ちょっと見てみようか」

一行はそのまままっすぐ進んでいくと、確かに通路は土砂崩れで完全に塞がっている。

彼らは引き返して再び階段の前に立った。

「じゃあ、降りてみようか」

キールの声を聞いて思わずリサーンが答える。

「え? やっぱり降りるの?」

「じゃ、ここに残る?」

ハフラの口調にはちょっと楽しんでいるような響きが加わっている。

「行くわよっ!」

一行は注意深く下の階に降り始めた。