第7章 考察

魏使倭人伝の道程記事を検証した結果、邪馬壹國は熊本市南部にあったと結論できたわけですが、これが倭人伝の他の記述と整合しているか見てみる必要があります。

倭人伝の他の数値

魏志倭人伝には道程部以外にも国の大きさに関わる数値があります。それが実際と適合しているか検証してみます。

◆帯方郡から萬二千余里

倭人伝の道程の最後には、次のように帯方郡から邪馬壹國への総距離が記されています。

(帯方)郡より女王國に至ること萬二千余里。

萬二千余里とは修正道程では1,200余里になります。これは㎞で表せば480~600㎞になります。

ここで帯方郡から邪馬壹國までの直線距離を測ってみると約640㎞となって、40㎞ほどオーバーということにはなります。しかし当時の距離計測の方法を考えればこれは、むしろ非常によく合っていると言うべきでしょう。

ちなみに帯方郡から奈良までの距離は約870㎞で、50パーセントくらいの誤差があります。

また末盧國までが1,000里、不彌國までが1,070里とすれば、残りが130里となりますが、嘉瀬川河畔から熊本市南部までは直線距離で約70㎞。130里は52~65㎞ですから、こうすると全体で10㎞程度の誤差しかないことになります。いずれにしても1,800年前の数値としては非常に正確だと言えます。

- なお、この総距離の記述は白鳥庫吉の九州説の根拠となった数値ですが、彼は不彌國が博多付近にあると考えていたため、博多を起点として約80㎞の菊池郡山門を邪馬壹國と考えました。もし彼が松浦川沿いルートのことに気づいていれば、その時点で熊本市南部がもっとクローズアップされていたのかもしれません。

◆東の倭種と周施五千余里

魏志倭人伝では最初に邪馬壹国までの道程、それから倭人の風俗習慣や倭國の地勢などを記述した章が続き、最後に歴史や外交関係を記した章が来ますが、そこにまた別の国に関する記述があります。

女王國の東、海を渡ること千余里、また國あり、皆倭種なり。

また、侏儒國ありて、その南にあり。人の長は三、四尺。女王(国)を去ること四千余里。

また、裸國・黒歯國ありて、またその東南にあり。船行一年にして至るべし。

参問{さんもん}するに、倭の地は海中洲島の上に絶在す。あるいは絶えあるいは連なり、周施すること五千余里ばかりなり。

ここに記されている距離についても10倍された物だと考えれば、これは中国四国近畿地方のことだと考えられます。

しかしそう考えたとしてもこの記述は、位置関係にしても国名にしてもあまり実勢と合っているようには思えません。

その理由はこれが伝聞だったからでしょう。

風俗習慣などの記事の詳細さを見れば、倭人伝の記者は実際に邪馬壹国までやってきて見聞していたのはほぼ間違いありません。しかしその一方で邪馬壹國とその道すがらの国々以外に足を伸ばしたとも考えられません。それ以外の地域については現地人への聞き取り調査に頼るしかないわけです。

しかし邪馬壹國は地図を見れば分かるとおり、倭國でも一番の辺境でした。

卑弥呼の時代、九州から近畿地方へ行こうと思えばまず博多まで出て、そこから東へ向かう船に乗ることになったでしょう。ところが邪馬壹國は倭国では博多から一番遠い場所にあります。当然入ってくる情報も少なかったことでしょう。

また確かに一部の人が大陸まで往来していたとはいっても、ほとんどの住人は生まれたムラから一歩も出ずに一生を終えたはずです。

その証拠として、邪馬壹國への道程記事の後に女王国周辺の国の名前が列挙されていますが、その前文に次のように書かれています。

女王國より以北はその戸数・道里は略載すべきも、その余の旁國は遠絶にして得く詳らかにすべからず。

すなわち邪馬壹國人は倭國の領域外のことについては、それが魏使の案内役を勤めた“教養人”でも、その程度の知識しか持ち合わせていなかったのです。

同様にそれに続く倭國のサイズに関する記述ですが、九州の一周は大体850㎞ほどです。これを元の記述どおり5,000里=2,000~2,500㎞としても、修正して500里=200~250㎞としても、今ひとつ合っているとは言えません。

しかしここでは明確に“参問”、すなわち質問しに行ったとありますから、これも現地の人に聞いたらそんな答えだったということです。従ってこちらもあまり突っ込んでみたところで意味はないことになります。

◆卑弥呼の鏡

卑弥呼の鏡とは一時期、邪馬壹國畿内説の根拠とされていたものです。

どういうことかというと、倭人伝には次のような記述があります。引用が少し長くなりますが、これは最初に卑弥呼が朝貢したときに魏帝が下賜した褒賞品のリストです。

景初二年(三年の説あり)六月、倭の女王、大夫・難升米等を遣わし郡に詣り、天子に詣りて朝献せんことを求む。太守・劉夏、吏を遣わし、将ち送りて京都に詣らしむ。

その年十二月、詔書して倭の女王に報じていわく、

「親魏倭王卑弥呼に制詔す。帯方の太守劉夏、使を遣わし、汝の大夫難升米・次使都市牛利を送り、汝献ずる所の男生口四人・女生口六人・班布二匹二丈を奉り以て到る。汝がある所、遥かに遠きも、乃ち使を遣わして貢献す。これ汝の忠孝、我れ甚だ汝を哀れむ。

今、汝を以て親魏倭王となし、金印紫綬(外臣の王に与えられる金印と紫の飾り紐)を仮し(与え)、装封して帯方の太守に付し仮綬せしむ。汝、それ種人を綏撫(いたわり)し、勉めて孝順をなせ。

汝が来使難升米・牛利、遠きを渉り、道路勤労す。今、難升米を以て率善中郎将(臨時の近衛隊長)となし、牛利を率善校尉(軍事・警衛の高級武官)となし、銀印青綬を仮し、引見・労賜して、遣わし還す。

今、絳地交竜錦(赤地竜文の錦)五匹・絳地縐粟罽(縮みの毛織物)十張、蒨絳(茜染めの織物)五十匹、紺青(の織物)五十匹を以て、汝が献ずる所の貢直に答う。また、特に汝に紺地句文錦三匹、細班華罽(細かな斑点のある毛織物)五張、白絹五十匹、金八両、五尺刀二口、銅鏡百牧、真珠・鉛丹各々五十斤を賜い、皆装封して難升米・牛利に付す。還り到らば録受し、悉く以て汝が國中の人に示し、國家汝を哀れむを知らしむべし。故に鄭重に汝に好物を賜うなり」

と。

これを見てみると倭國の貢ぎ物の生口十人と班布二匹二丈に対してこれだけの褒賞品が与えられていて、まさにエビでタイが釣れまくっていますが、その中に「銅鏡百牧」というのが含まれています。

畿内各地の古墳からはよく三角縁神獣鏡という種類の銅鏡が出土しますが、これこそが卑弥呼が魏帝より賜った鏡で、それを配下の国家に配ったものだというわけです。

しかしこの件に関してはその三角縁神獣鏡が中国からは一面も出土していないという事実から、最近ではこれは仿製鏡(=国産鏡)で卑弥呼の鏡ではないということになったようです。

しかし鏡についてはともかく、これだけのものすごい財宝ですから、邪馬壹國やその関連遺跡からはこのような副葬品が出土しなければならないというのは、もちろんあり得る議論です。

しかし本書が前提とする一律数値誇張仮説によれば、倭人伝記者は倭國を実勢以上の大国として描写したかったので距離や戸数を誇張したことになっています。従って、仮説提示の際には言及しませんでしたが、倭國の実勢に関わる記述であれば距離や戸数以外も水増しされていたとするのが自然です。

すなわち前述のゴージャスな褒賞品は、実は“倭という大国”に対する褒賞にふさわしく後から大げさに書かれた記述で、実際はもっとささやかなものだった可能性は十分あり得ます。

従って副葬品が派手か地味かでは邪馬壹國を語ることはできないことになります。

◆卑弥呼の墓

邪馬壹國の畿内論の重要な論拠にもう一つ、『卑弥呼の墓』があります。

卑弥呼以て死す。大いに冢を作る。径百余歩、徇葬(殉葬)する者、奴婢百余人。

これを見ると卑弥呼の墓は径百余歩の大きさがあったことになります。魏の時代、1歩というのは距離の尺度で約1.4mであったことは述べました。すなわち百余歩とは140m以上の長さになり、そんな大古墳は九州にはありません。

九州最大の古墳は6世紀に築造された岩戸山古墳という前方後円墳で、これは筑紫の君磐井の墓と判明していますが、墳丘の長さがやっと135m、死者が葬られる後円部の幅は60m程度でしかありません。

一方、奈良県桜井市にある箸墓古墳は築造年代が3世紀後半と古く、しかも墳丘長が278m、後円部の径が約150mと、倭人伝の記述とぴったり一致します。従ってこの箸墓古墳こそが卑弥呼の墓なのだというのは畿内説の重要な論拠になっています。

しかし同様に記者が倭國を巨大勢力として見せたかったのなら、この記述に関しても大国の女王の墓ににふさわしく誇張されていると考えるべきです。

従って実際の卑弥呼の墓のサイズは14m程度で、殉葬された奴婢は―――こちらは幸運なことに―――10人くらいだったことでしょう。すなわち箸墓古墳は卑弥呼の墓と考えるには少し大きすぎるのです。

◆まとめ

以上、一律数値誇張仮説を前提に倭人伝の他の記述について検証してみましたが、特に問題はありませんでした。

ところで本書は必然的に邪馬壹國九州説の一つということになるわけですが、これまで九州説一般の弱点だった、九州には数万戸に達するような大国がないとか、径百歩に達するような大古墳が存在しないといった点に関しても問題が起こりません。

この点は重要です。一律数値誇張仮説を前提とすれば、邪馬壹國は九州ということで首尾一貫しているのです。そしてこの前提に立てば逆に、大きな国や古墳を擁する畿内はむしろそれゆえに邪馬壹國ではないのです。

倭國の実像

以上より魏使倭人伝の他の記述についても問題がないことが示されました。これにて倭人伝の解明は完了です。

そこで最後に、この邪馬壹國の場所から読み取れる当時の倭國の姿を想像してみることにしましょう。

◆女王国周辺

以前、国名が重複している可能性を検証したときにも引用しましたが、倭人伝の道程記述の後には次のように女王国に属する国の名前が列挙されています。

女王國より以北はその戸数・道里は略載すべきも、その余の旁國は遠絶にして得く詳らかにすべからず。

次に斯馬國有り。次に己百支國有り。次に伊邪國有り。次に郡支國有り。次に彌奴國有り。次に好古都國有り。次に不呼國有り。次に姐奴國有り。次に対蘇國あり。次に蘇奴國有り。次に呼邑國有り。次に華奴蘇奴國有り。次に鬼國有り。次に為吾國有り。次に鬼奴國有り。次に邪馬國有り。 次に躬臣國有り。次に巴利國有り。次に支惟國有り。次に烏奴國有り。次に奴國有り。此れ、女王の境界の尽くる所なり。

これが女王の境界の内、すなわち邪馬壹國の卑弥呼に服していた国々です。

これらの国々は原則的には稲作農耕に依存する弥生国家だったでしょうから、まず平野上の国家だった考えられます。

それが“女王國より以北”だということは、これらの国は熊本、佐賀、筑紫、福岡などのといった中部九州から北部九州ににある平野地帯に分布していたことを示します。

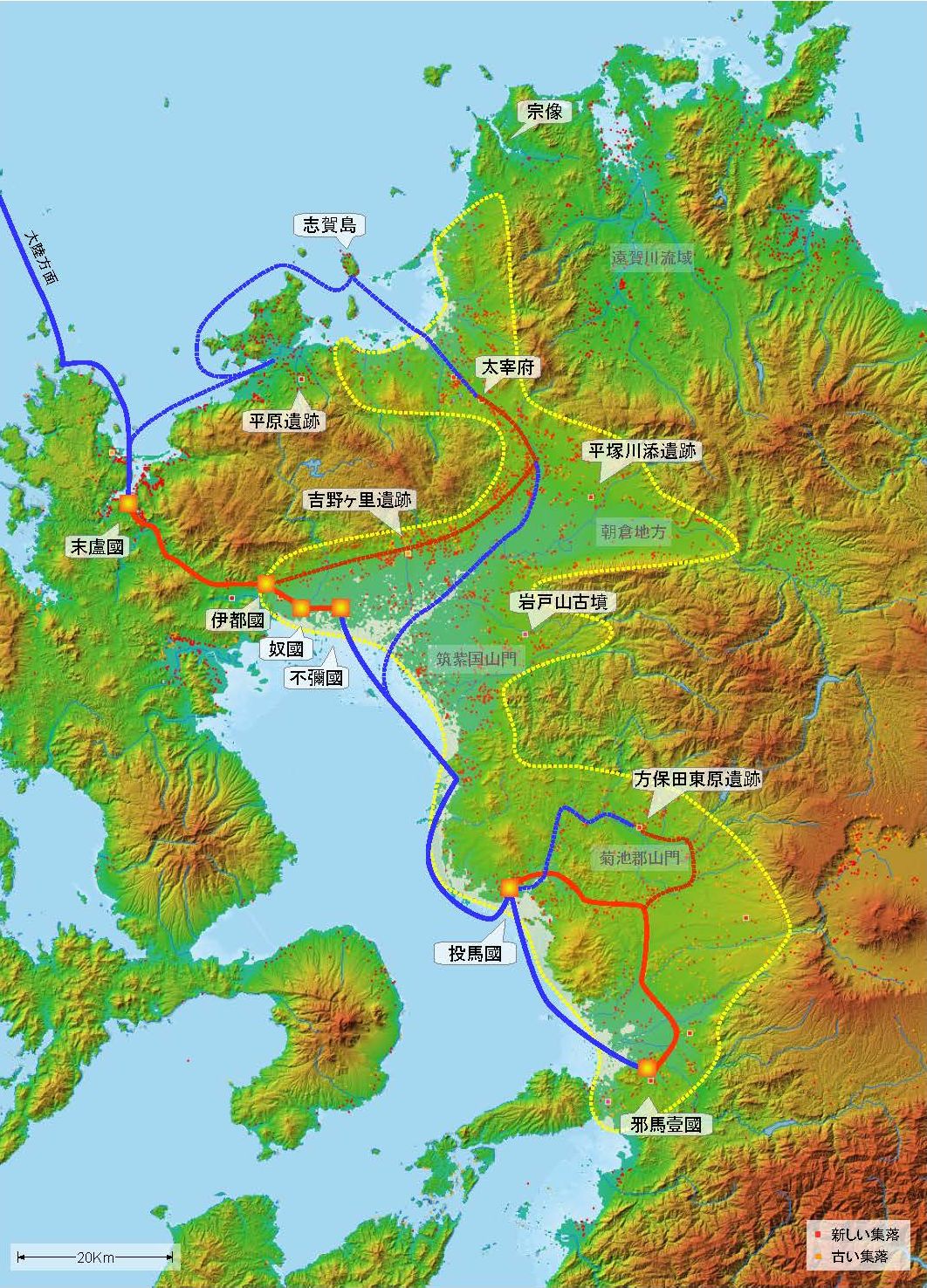

次の図7-1はその領域を図示してみたもので、黄色い点線で囲まれた領域が筆者の推定した女王国の領域です。

その国名を見ていくと対蘇國(鳥栖?)、蘇奴國(佐賀?)、華奴蘇奴國(神崎?)のように現地名を彷彿とさせるような国が途中にあります。これを魏使に教えた人が自国(=邪馬壹國)付近から遠方に向かって、すなわち南から北に国名を列挙していったと考えれば、ちょうどいい位置にそれらの名前がまとめて現れています。だとすれば最後の奴國こそが博多の奴國だったということになるでしょうか。

◆倭国大乱

ところでこれまで“國”という言葉を特に断りなく使ってきました。しかし“倭國”と言う場合の國と“奴國”などと言うときの國では明らかにそのレベルが違っています。奴國などというときにはそれは佐賀平野西部や博多湾岸にあった個々のクニのことであり、倭國とはそんなクニの集合体を指す言葉です。

ところでこの倭國なのですが、もしこれがちゃんとした統一国家なら、それに属している小国は本来、藩とか県などと呼ぶのがふさわしいはずです。しかし倭人伝にはそんな記述はなく、むしろ“倭國”という呼び方の方が例外的で、文書のタイトルがそもそも“倭人”伝です。すなわちこの“倭國”とは北部九州地域を統一した地域国家というよりは、小国家の集合体―――国家連合のようなもので、その総代表が邪馬壹國だったと考える方がふさわしそうです。

さて、このように当時の國というものが実際は村落レベルの小国であったのなら、その間に諍いが発生する理由は政治的なものというよりは、もっと実際的な利害、例えば水利権争いとか国境のトラブルだったと考えられます。

その場合、二つの国の間に山脈や大河などの明確な地理的境界線がある場合にはトラブルはあまり発生しません。しかし地続きで境目が曖昧だったり、同じ川の上流下流といった地域では大きな問題になり得ます。

例えば吉野ヶ里のある佐賀平野から太宰府近辺にかけてですが、ここの山裾にはベルト状に弥生集落が密集しています。この地域は基本的に平地で大河もほとんどなく、複数の国があったとしても境界をどこで引くべきかは一概には分かりません。それはとりもなおさず弥生の当時もそれがトラブルの種になったということです。

吉野ヶ里遺跡からは矢を10本も打ち込まれた死者が見つかっていますが、その戦士が戦った相手とは多分、隣村の住人でした。この佐賀から太宰府にかけてのベルト地帯は戦いが戦いを呼ぶ激戦地だったと考えられます。

しかし筑後川を挟んだ反対側では、例えば八女地方などから見ればまさにそれは対岸の火事でした。もちろん八女には八女内部の抗争はあったでしょう。でも弥生初期から中期にかけてはそういう争いは各地域内でクローズしていて、他の地域にはあまり影響しなかったと思われます。

ところが、弥生も後期になってくると状況が変わってきます。卑弥呼の時代には明らかにこの地域全体の広域経済網が成立していました。特に重要なのが筑後川や有明海の水運です。

6章では既に投馬國が食糧を交易に依存していた可能性を示しましたが、この時代にはそんな生活必需品を輸入に依存する地域が現れていたのです。

すると、ある地域で紛争が起こって物流が滞ってしまったら、それに依存している遠方の国に影響が出てきます。その国からすればそれまでは対岸の火事だったのに、火の粉が直接降りかかってくるようになったのです。

もちろんそんなことを座視しているわけにはいきませんから、それまでは無視できた遠隔地の紛争に積極的に介入していかざるを得なくなります。その結果、戦禍はさらに広域に拡大して、最終的には九州北部全域での大乱戦になってしまったのです。

その惨状は当時の人にとってはまさに“大乱”と映ったでしょう。そしてその惨劇に終止符を打ったのが邪馬壹國の女王卑弥呼でした。

- ちなみに倭国大乱がこのようなものだったとすれば、戦乱は筑後川・有明海流通ルートに関わらない地域にまでは波及しません。例えば北九州の遠賀川地方ですが、ここは筑紫平野とは三郡山地などによって隔てられています。また大陸からの物品も宗像に直接陸揚げできますから、筑紫平野で騒ぎが起こっていても無関係です。従ってそんな地域が卑弥呼配下になる必然性はなく、遠賀川地方や糸島地方などの“平野つながり”にない地域は倭國から除外されるわけです。

◆女王卑弥呼

次の引用は倭國大乱から卑弥呼擁立、そして女王卑弥呼その人について記した部分です。

その國、本亦、男子を以て王となす。住まること七、八十年。倭國乱れ、相攻伐して年を歴たり。乃ち一女子を共立して王となす。名付けて卑弥呼という。鬼道に事え、能く衆を惑わす(操る)。年已に長大なるも、夫婿なく、男弟あり、佐けて國を治む。王となりしより以来、見る有る者少なし。婢千人を以て自ら侍せしむ。ただ男子一人ありて、飲食を給し、辞を伝えて居処に出入す。宮室・楼観・城柵、厳かに設け、常に人ありて、兵(器)を持して守衛す。

このように倭國の大乱が7~80年も続いた後、卑弥呼を女王とすることで戦いが収まったとあるわけですが、これは実はかなり驚異的な話です。

なぜなら邪馬壹國があった熊本市南部地方とは、倭人伝の時代でさえ一番の辺境でした。

図7-1を見直してもらうと分かりますが、まず邪馬壹國は倭國の最南端、いわば袋小路の奥といった場所です。ここは稲作農耕や海産物の収穫には適した場所でしたが、反面それ以外の発展の余地がない場所でもあるのです。

例えば投馬國はこの地域の物流のハブになっていたわけですが、それはその気になれば周辺他国の命運を握れる立場にあるということにもなります。

これが福岡近辺ともなれば大陸や瀬戸内、出雲方面への航路の起点、すなわちさらにグローバルな交通の要衝です。他地域への影響力は絶大です。

また戦略的に考えてもこんな辺境よりはもっと中央の、例えば八女や太宰府の方が倭國全体に睨みを利かせるのには優れています。

すなわち、こんなに地の利の悪い邪馬壹國が倭國を統一して、長い間まとめていられたというのは正直不思議なことなのです。

それを可能にしたのが卑弥呼でした。

前項で述べたとおり、倭國大乱とは九州北部のムラ同士が争い合って収拾がつかなくなった状態でした。各地の王はなんとか混乱を収拾しようとしたのですが、百年近くも上手くいきませんでした。そこで誰かが「南の辺境に占いの良く当たる巫女様がいるから、そのお方に従ったらどうだろう」と言いだしたわけです。

卑弥呼が倭國を統一できた最大の理由は「鬼道に事え」とあるように、まさに彼女の“神通力”でした。人々は彼女の超自然的な力を畏れ敬うことで、互いの争いをやめることができたのです。

一般的に宗教的な中心地は政治的中心地である必要はありません。従って卑弥呼の本拠地がこんな田舎だったとしても問題はありません。ただそれでは実務的に困ることもあったでしょうから、卑弥呼の代理人として活動していたのが伊都國の一大卒だったのでしょう。

そういう目で見ると伊都國は倭國全体にはるかにアクセスしやすく、政治を行うには適した位置でもありました。

そして伊都國の項でこの国が以前から邪馬壹國と関係があった可能性を指摘しましたが、もしかしたら倭國における卑弥呼擁立劇の裏には伊都國王の暗躍があった―――などといったことがあったのかもしれません。

しかし各国がその提案に乗ったのは、邪馬壹國がまさに辺境だったからでもありました。

というのは、いくら迷信深いこの時代であっても最後に物を言うのは現実的な力だからです。

ここで卑弥呼がもっと政治的に重要な地域、例えば八女地方などにいたと仮定すると、彼女を擁立するということは八女地方の優位性を示すことにもつながるわけです。しかしそんなことを他の勢力が黙って許すとは思えません。

ところが邪馬壹國はその当時でさえ重要な地域ではありませんでした。この地域の産品といえば米や海産物です。確かに弥生当時の米は貴重品だったとはいえ、他でも入手可能です。それに対して例えば福岡の勢力ならば鉄鋌などの“戦略物資”を握っていました。倭國では基本的に北方の勢力は南方の勢力に対してそういった物流を支配できる立場にありました。

そんな現実的な力関係からいえば邪馬壹國はまさに倭國最弱で、どんな地域に対しても脅威にはなり得ない国でした。

だからこそ、どの国とでも中立に接することができて、またどの国も疑心暗鬼になることはなく、争いの調停役としてはうってつけだったのです。

そして最後に卑弥呼個人の才覚がありました。

現実的に考えれば人に超自然的な力はありません。しかし「能く衆を惑わす(操る)」とあるように占術師と呼ばれる人たちは他者の心理の機微を捕らえてうまく誘導することに長けています。その意味で彼女は非常に腕の良い占い師で、なおかつ優れた政治家だったのです。

卑弥呼が魏に朝貢したのも彼女がそういった自身の弱さをよく理解していて、それをカバーするために魏帝の威光を利用しようとしたのかもしれません。

◆狗奴国

さて、倭人伝には女王に服さない国、狗奴國の存在が記述されています。

その南に狗奴國有り。男子を王となす。その官に狗古智卑狗有り。女王に属せず。

また狗奴國は後の外交の節にも再度現れます。

その八年、太守王頎官に到る。倭の女王卑弥呼、狗奴國の男王卑弥弓呼と素より和せず。倭の載斯烏越等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史(国境守備官)張政等を遣わし、因って詔書・黄幢をもたらし、難升米に拝仮せしめ、檄をつくりてこれを告喩す。

これよりまず明らかなのが、狗奴國とは邪馬壹國より南にあるということです。

しかし九州は邪馬壹國の地域で平野部は終わり、それより南には厳しい九州山地が立ちふさがっています。

現在では八代地方にかなりの平野がありますが、当時は大部分が海の底でした。八代海沿岸に弥生集落がなかったわけではありませんが、右の図7-2を見てみれもらえば分かるとおりいかにも小さな勢力で、北部九州全てからの支援を受けられた邪馬壹国に対抗できるとは到底思えません。

従って狗奴國は九州山地内にあったということになります。

そう思って見ると、九州山地内には人吉盆地という広い盆地がありますが、ここならば十分に邪馬壹國や倭國全体に対抗する拠点が築けそうです。

しかし、そうはいっても人吉は熊本からかなり離れています。しかもその間には背振山脈などとは比べものにならない山岳地帯が立ちふさがっています。

地形を見ただけでは弥生時代にこんな所を抜ける道があったのか疑いたくなりますが、盆地から熊本に抜ける経路があったのは確実です。

というのは、九州山地内から人吉盆地に川辺川という川が流れ込んでいます。その名はダム建設がらみのニュースで聞き覚えのある人も多いでしょうが、その流域に縄文・弥生の遺跡が幾つも見つかっているのです。

また大通越付近には縄文遺跡も見つかっていて、古くからこのあたりに人が来ていたことが証明されています。すなわち大通越や肥後峠、それに三本木峠などを越える道が人吉と熊本を結ぶ陸路として利用されていたのはほぼ間違いありません。

ただしその山越えは半端なく厳しいものだったでしょう。

例えば人吉から大通越経由で宇城市付近に抜ける経路はざっと測って40㎞あります。距離だけでいえば2日程度のように見えますが、その全てが険しい山道です。最高点の標高は800mに達し、峠の北側には一気に数百mを上下する坂道もあります。こんなところでは1日10㎞以下、場合によっては数㎞程度しか進めないかもしれません。その上、旅の途中に悪天になったりしたらもう悲惨です。時間がかかったで済めばまだましで、下手をすれば遭難です。

狗奴國が人吉だったなら、そんな険路の先にあったことになります。

ところが倭国大乱の項で、この当時の戦いはムラ同士の利害関係が原因で、山岳などで分断された地域同士に戦う理由はなかったと指摘しました。その説に従うなら、人吉の狗奴國が邪馬壹國と戦う理由は全くないことになります。

しかし実際には狗奴國と邪馬壹國が何度も戦っていたことは倭人伝が証明しています。では一体どんな理由があって戦っていたのでしょうか?

◆確執の理由

狗奴國が人吉だとしたら確かに邪馬壹國と利害関係は発生しません。山越えの道があったことは確実ですが、そこを経由して運ばねばならない重要物資など想像がつきません。互いに相手がいてもいなくても関係ないわけです。

だとすれば戦う理由はもっと別なことになります。

その可能性として考えられるのが、倭國統一に反対していた勢力の存在です。

そもそも倭國という寄合所帯で、このような重要事項が満場一致で決まるということの方が不思議です。従って卑弥呼の擁立に反対していた国が一定数存在していたと考える方が自然です。

だとすればその中に一部頑強に抵抗した勢力があって、最後は実力で追い払われて南の山岳部に逃げ込んだ、といった事態は十分に想定できます。

また、図7-2を見てもらうと分かりますが、人吉盆地には非常に多くの縄文遺跡があります。この地域には元々縄文系の人々がずっと住んでいたのです。

この縄文系の住人ですが、弥生人とはあまりそりが合わなかった可能性があります。

弥生文化の基礎となる稲作農耕は、多数が協力することで初めて成り立ちます。また奴國の項では当時の国は協同組合的なものだった可能性を指摘しましたが、そのような大集団を維持していくためには構成員の好き勝手は許されません。そのための厳しい掟というものが自然に出来上がっていきます。

しかしそんな決まり事に縛られる生き方が息苦しいと感じる人は当時にも一定数はいたはずです。山岳地帯の縄文系部族がそんな人々の受け皿として機能していた可能性は十分考えられます。

ここで平野部を追われて山岳に逃げ込んだ卑弥呼の対抗勢力が、現地の縄文系の人々の支持を受けて作ったのが狗奴國だとすれば、邪馬壹國を目の敵にして戦いを挑んでくるのも納得がいきます。

しかもその対抗勢力は元々邪馬壹國の王族だった可能性さえあります。なぜなら対抗勢力が例えば北部九州にいたのなら逃げ込む先は北や東の山地です。しかし彼らが南に逃げたということは、少なくとも邪馬壹國付近の国だったということです。

また卑弥呼は女王になると引きこもってしまい、弟が代理として執政しているなど、国としてはかなり変わった体制ですが、これも元いた王が追い出された結果そのようになってしまったからとも考えられます。

狗奴國に平野部の国と同様な官が存在していたり、男王が“卑弥弓呼”といった何やら紛らわしい名前であるのも、そんな理由があったからかもしれません。

そしてそんな彼らが人吉を基盤に、時々山を下りてきては邪馬壹國にゲリラ戦を仕掛けていたとしたら、とんでもなく始末の悪いことになっていたはずです。

敵が少人数でも山に逃げ込まれてしまったら簡単には後は追えません。人を集めて追討しようにも相手の方が山慣れしています。逆に待ち伏せを食ってしまうかもしれません。

倭國は束になっても狗奴國を、それ以上どうしようもできなかったのです。

こうして狗奴國は人吉を拠点に南九州の山岳部全域に勢力を広げていって、やがては記紀神話に出てくる熊襲の祖となったのでしょう。熊襲が大和政権に対して敵対的で何度も叛乱を企てたのも、その元を遡ればここにあったのかもしれません。

◆その後の邪馬壹國

かくして倭國のリーダーとなった邪馬壹國ですが、その後はどうなったのでしょうか? もちろんそれを書いた文献は残されていないので、結果は想像するしかありません。

しかし一つ言えるのは、邪馬壹國が大和朝廷につながることはなかったということです。

どうしてそんなことが言えるのかというと、その後の記録に邪馬壹國や卑弥呼を彷彿とさせるエピソードがないからです。

まず卑弥呼が倭國大乱を鎮めたという功績は、当時の人々に強烈な印象を与えたことでしょう。また何度も中国に使節を送って親魏倭王の印綬を得たことも、少なくとも諸国の王族なら誰もが知っていたことです。

従ってもし邪馬壹國が東遷して大和朝廷になったのであれば、これらの事績が何らかの形で伝承されていて然るべきです。

ところが記紀神話には卑弥呼の事績に相当する話がありません。

かつて卑弥呼とされていた神功皇后ですが、彼女は引きこもりの卑弥呼とは違って自身で朝鮮まで遠征してくるなど、基本的な性格が全く異なっています。

この神功皇后卑弥呼説は実は日本書紀にまで遡ります。すなわち7世紀の時点に魏志倭人伝は既に読まれていたのです。ところが当時の人にもその内容に付合する伝承が思いあたらなかったのです。すなわち大和朝廷には卑弥呼や邪馬壹國に関する記憶はまったく残されていなかったのでした。

また卑弥呼が神道の天照大神の原型などになっている可能性も考えられますが、その場合にはこの地方に神代まで起源が遡れる天照神社などが残っているべきでしょう。しかし熊本で一番古い神社は阿蘇四社と呼ばれる神社で、その名のとおり阿蘇山信仰を起源にしたものです。

さらに九州地方の伝説にも卑弥呼らしい存在はないようです。これについては、もしそんな物があればこれまでの邪馬台国論で必ずや引用されているはずですが、そういった話は聞いたことがありません。すなわちある程度メジャーな伝承の中にはやはり卑弥呼の記憶は残されていないのです。

卑弥呼はこれだけ大きな業績を収めたというのに、これは一体どう考えるべきなのでしょうか?

倭人伝には邪馬壹國のその後が次のように記述されています。

正始元年(西暦240年)、(帯方郡の)太守弓遵、建中校尉梯儁等を遣わし、詣書・印綬を奉じて、倭國に詣り、倭王に拝仮し、ならびに詔を齎し、金・帛・錦・罽・刀・鏡・采物(彩色文様のある旗・衣類)を賜う。倭王、使に因って上表し、詣恩を答謝す。

その四年(西暦243年)、倭王、また使大夫伊声耆・掖邪狗等八人を遣わし、生口・倭錦・絳青縑・緜衣・帛布・丹・木𤝔短弓矢を上献す。掖邪狗等、率善中郎将の印綬を壱拝す(ともに頂く)。その六年、詔して倭の難升米に黄幢(黄色の軍旗)を賜い、 郡に付して仮授せしむ。

その八年(西暦247年)、太守王頎官に到る。倭の女王卑弥呼、狗奴國の男王卑弥弓呼と素より和せず。倭の載斯烏越等を遣わして郡に詣り、相攻撃する状を説く。塞曹掾史(国境守備官)張政等を遣わし、因って詔書・黄幢をもたらし、難升米に拝仮せしめ、檄をつくりてこれを告喩す。

卑弥呼以て死す。大いに冢を作る。径百余歩、徇葬(殉葬)する者、奴婢百余人。更に男王を立てしも、國中服せず。更に相誅殺し、当時千余人を殺す。

また卑弥呼の宗女(同族の女性)壹與(臺與)年十三なるを立てて王となし、國中遂に定まる。政等、檄を以て壹與を告喩す。

壹與、倭の大夫率善中郎将掖邪狗等二十人を遣わし、政等の還るを送らしむ。因りて台(洛陽の官庁)に詣り、男女生口三十人を献上し、白珠五千孔、青大勾珠(勾玉)二牧、異文雑錦二十匹を貢す。

見るとその後、狗奴国との争いが再発して邪馬壹國の旗色が悪くなったため魏に泣きついているような様子が伺えます。そして卑弥呼が没すると倭國は即座に分裂して、国中で争いが始まります。そこで13歳の壹與が後継者になったところで、ぷつりと倭人伝は終了します。

これが何を意味するかというと―――残念ながら壹與政権は長くは保たなかったということです。

卑弥呼の死後の混乱が血縁の壹與の擁立で収まったというのは、人々が卑弥呼の超自然の力を信じていて、壹與にそれを期待したためでしょう。

しかし前項でも書いたように、卑弥呼が長い間倭國を治めていられたのは彼女の政治的な才覚があったからこそだと考えられます。

そもそも倭國・邪馬壹國連合はとても盤石とはいいがたいものでした。卑弥呼が死んだとたんに混乱したように、卑弥呼という特別なカリスマがあって初めて結束できていたのです。

従ってその後がどうなったかというと―――壹與には国々の間にわき起こるトラブルを調停する能力はありませんでした。人々は当初は首をかしげながらも彼女の言葉に従っていましたが、やがて疑念を抱き始めます。確かに卑弥呼は本物だったにしても、この娘にはその力が受け継がれていないのでは? と疑い始めたのです。

そしてついに女王の託宣なんて嘘っぱちだ! と公言する勢力が現れます。これが卑弥呼ならそんなときでもうまく丸め込めたのでしょう。しかしそれを若干13歳の少女に求めるのは酷な話でした。

またそうなったときに邪馬壹國は反対勢力を実力で押さえ込むこともできませんでした。前述の通り、邪馬壹國は倭國の中では戦略的に最も不利な位置にあり、まともに戦えば北方の勢力にはまず勝てなかったからです。

かくして壹與に、そして邪馬壹國に力がないことが明らかになると、人々は離れていきました。それからまたしばらく倭國は混乱の時期を迎えます。

やがて北部九州のどこかの勢力が、今度は倭國を実力で束ねていくことになります。それを誰がどのように成し遂げたのかは、文献資料が存在していないので知る由もありません。

分かることは後に再び中国史書に現れてくる“倭の五王”がそれを実現した王達だったということです。

しかし、そんな歴史の流れの中でも邪馬壹國が滅亡することはありませんでした。倭の国々は壹與や邪馬壹國を自分たちのリーダーにする理由がなくなったからといって、滅ぼしてしまう必要はなかったからです。

こうして邪馬壹國は再び辺境の小国に戻ります。小国とはいっても非常に豊かな土地ですから国を維持するだけでなく、余った分を投馬國などへの輸出に振り向けることもできたでしょう。

そして文字がまだ使われていなかったこの時代、他の国々では記憶は薄れていきましたが、邪馬壹國の人々だけは卑弥呼、そして壹與のことを忘れませんでした。それから100年たった後にもこの地には巫女を長として頂く伝統が残り、そんな一人の墓所が向野田古墳だったのかもしれません。

それからさらに時は流れ、日本の黎明の空にただ一瞬きらめいた超新星とも言うべき邪馬壹國の歴史は、九州全域が律令体制に組み入れられていく過程で静かに誰にも知られることなく終わりを告げたのでした。

◆新御堂遺跡の盛衰

―――以上はもちろん筆者が想像したストーリーですが、もし邪馬壹國の都が新御堂遺跡だったのなら、考古学的にある程度の裏付けができます。

遺跡の紹介のところで、1期(1世紀~2世紀前半)には住居と墓地が混ざった一般的な集落だったのが、2期(2世紀後半~3世紀)になった途端に環濠が掘られて内部に大量の住居が現れたことを述べました。

ところがこの環濠集落は出土品の年代などから非常に短命だったことが判明しています。3世紀末には集落は遺棄されて環濠は大量の廃棄物で埋められます。それから250年の空白の後、3期(6世紀)になってやっと再びこの地での人の活動が検出されることになります。

この間、周辺遺跡には人の活動があるので宮地台地が無人になったわけではありません。しかし新御堂2期のような大規模集落が現れるようなことはもう二度となく、現在に至るまでごく普通のムラが存在しているだけでした。

これはまさに辺境の一小国であった邪馬壹國が卑弥呼の出現と共に急拡大し、卑弥呼の死と共にまた元の小国に戻っていったことを暗示しているのではないでしょうか。