| 1. 「火災調査結果公表」に係わる新聞報道から |

2010’ 05/21 朝日新聞(要旨のみ) ☆ 石油ファンヒーター火災で3年半前に父親を亡くした東京都内の女性が,暖房機器メーカに損害賠償を求める訴えを東京 地裁に起こした。だが,消防当局が情報を開示していないため,父親が使っていたヒーターがこの暖房機器メーカ製かど うかは分かっていない。 女性によると,[ A市で暮らしていた父親は2006年12月,住宅火災で死亡した。A消防本部の調べで火元は石油 ファンヒーターと特定された。灯油タンクのふたは指先の操作で開け閉めできるワンタッチ式。同本部の説明などから,給 油してタンクをヒーターに戻す際,ふたの閉め方が悪く,漏れた灯油に引火したと考えていた。 だが,07年12月,新聞記事でワンタッチ式のふたが「半ロック」でも閉まったと勘違いしてしまう恐れがあることを知った。 このメーカはその後,タンクのリコールを発表した。 父親の火災はタンクのふたの欠陥が原因ではないか・・。] 疑問を 晴らそうと,A地方検察庁から火災現場の調書を取り寄せたが,ヒーターのメーカ名やタンクの型式の記載はなかった。 弁護士と相談し,東京弁護士会からA消防本部に対し,この火災に関する文書のコピーを求めた。 しかし,職務上の守秘義務や父親の個人情報であることを理由に書類の開示は断られた。今年1月には東京地裁に対し, 提訴に必要な文書を同消防本部から取り寄せる手続きをとったが,4月に届いた書類は大部分が黒塗り。メーカ名はわか らなかった。製品事故では遺族でも情報が明らかにされにくいのが現状で,やむを得ない「見切り発車」の裁判となった。」 ⇒ この記事を読まれると如何にも消防の火災調査結果の公表は、杓子定規の行政のみに終始しているように受け取られる。 で、このことを全体の道筋として、検討していきます。 まず、ここで問題なのは、相続本人の個人情報請求に関わらず、一般民事裁判で用いられる「弁護士会照会」の手続き を取ったために「断われ」、次いで、民事裁判手続きでも同様の手順のため「黒塗りの書類」となってしまったと考えられるこ とです。つまり、“個人情報の開示”は、亡くなられた方の扶養親族により「火災調査書類」の個人情報開示請求をすれば これほどに誤解を招くことにはならなかったのでは思われます。 では、「火災調査結果の公表」を、順を追って解説します。 |

| ★ まずは、①「火災原因を公表した、として、り災者から損害賠償請求された」事案。 ②弁護士会からの照会の意味 ③「火元からり災した近隣者が、その火災の火災調査書類の開示請求」した事案 ④ 「火災のり災者が火災調査書類の全部開示を求めた際に第三者の質問調書を非開示となった」事案 これらは、長い年月の間に、「火災調査結果の持つ情報のとらえ方」が変わってきており、順に提示しながら、解説して いきますが、今の情報公開だけにこだわると先入観で分かりづらいものとなりますので、順を追って考えてください。 大きくは、・火災現場の広報、 ・PL法の制定時の情報公開、 そして ・個人情報保護での扱い、と変わっていくことです。 そして、 現在、火災調査結果の公表は、各市町村の「情報公開条例」と「個人情報保護条例」に基準を置いていると言え ます。 そのため、市町村ごとの条例解釈の中で扱われるため、単一的に同じように「開示」などの問題が解決しなくなって います。 ★ 少々、乱暴に結論から言えば。 火災の「悲惨さ」の情報(ソフト面)を提供することによって、一過性的な災害情報の一つであった「火災調査結果」が 火災発生に係わる原因究明に資する又は損害査定に係わる情報(ハード面)となり、「火災調査結果の情報」が、 継続的で生活情報の重みをもった信憑性の価値判断が求められる情報となっていることです。 今までどおりの火災調査活動の結果ではあるが、昭和の時代で扱われていた価値観が、平成の今日的課題に変質し ていることを理解して、情報として提供されなければならないと言えます。 末尾に、東京消防での昨年(2009年)の火災調査書類の開示・公開請求件数が、80件あり、その中で請求された文書が 195件にもなることを示しました。この意味は、2009年の火災件数が5,601件そのうち建物火災が3,493件としても、ポスター などの軽微な火災を除くとその火災件数は約1,500件と思われ、実にその火災での[20件に1件]が開示請求がなさ れていることです。 役所の作成する文書で、その全体像として20件に1件が情報公開・開示の対象となる文書は、極めてマレな文書だと思い ます。 「火災調査書類」の持つ「今日的課題」の大きさに改めて感心します。 |

| 2.火災原因の公表 |

| 火災原因の公表 (1) 火災原因の発表より名誉棄損とされた損害賠償請求事件 誤った火災原因の公表による名誉毀損を原因とする賠償請求において、原因の公表には正当性があると認められたもの。 (広島地裁呉支部 昭和53.3.26判決) [事件の概要] 昭和51年8月25日午後4時頃、呉市所在の木造アパートから出火し、同アパート、隣接建物4棟が全焼する火災となった。 この火災に対して、翌26日,27日の新聞紙上に、広島警察と呉市消防局の調査によるとして、本件火災は、本件アパートに 居住するA方からの出火であること、出火原因はAの母親Yが電気炊飯器のコードと電気 コンロのコードを間違ってコンセ ントに差込み、そのためコンロが過熱したものであるとの記事が掲載されたYは、新聞の出火原因の記事は事実に反してお り、警察と消防の誤った火災原因の公表により名誉を毀損されたとして、広島県(警察)と呉市に対して国家賠償を求める訴 えを提起した。 [判決と解説] 名誉を毀損されたとするYの消防局に対する主張は、不十分な火災調査による虚偽の事実を断定して報道機関に公表した とするものである。これに対し判決は、次のように判示した。 ① 呉市消防局では、火災原因等を調査した場合、将来の類似火災を防止するため調査結果を公表することを原則として おり、又、右発表は調査上火災原因を推定できる場合に限っていた。 ② 本件は、火災調査の結果に基づき、推定された火災原因を公表したもので、断定的に公表したものではないことは、新聞 記事の「・・・らしい」という記載内容から明らかである。 ③ また火災原因の推定は、本件火災における火災調査により得られた出火経過、焼きの状況、関係者の供述等の資料を 詳細に検討し、合理的な根拠に基づくものである。 ④ さらに、右推定事実の公表は、市消防局が将来の類似火災発生の予防のため、専ら公共の利益を図る為になした正当 な職務行為の範囲に属するものであり、これをもって違法な名誉棄損があったとはいえない。 以上のように判示し、本国家賠償を求める訴えを認めなかった。 『内容は、消防大学校編著、新「消防関係判例解説」から』 ★ 少し、昔の判例で、ここでの「火災原因の公表」は、もっぱら火災現場の状況等から火災予防につながる情報を提供するも ので、[予防広報]の一種に該当します。つまり、火災現場での悲惨な状況を再発させないとする予防的見地から実施される 広報活動は、具体的かつ断定されてないものであればその内容について責任を負うものではない、との立場だと言えます。 この場合、厳密な意味での火災原因調査結果の公表ではないことです。火災調査結果は、現場見分、質問調書などの記載 事項を判断して、原因判定書となり、それらが火災調査書類となって文書管理上の決済を受けたことをもって完結されるもの で、現在の考え方では、この事例は完結された「結果の公表」ではないことになります。この便宜的な発表は、火災原因の判 定要素の一部であり、参考的な意味でしかなく、「火災原因の公表」という言葉には該当しないことになります。 そのため、この事例は、火災現場の発表活動の一環ととらえられます。火災現場では、多くの情報の中から火災の再発防止 につながることを発表するのは予防広報活動として許容されるものと言えます。その場合の留意点は、あきらかな間違いで なく、また、実質的な被害も発生しないことをもって公表されるものであると言えます。 もっとも、現在このような「火災原因に直接結びつくような」火災現場広報はほとんど行っていません。火災現場の被害等客観 的な事実関係と消防の活動内容を発表するに留めています。それ以外の原因などは、所轄警察署からマスコミ提供されるこ とが通例で、新聞報道ではその情報源(例、○○署副署長等)と明記している。 |

| 3.火災調査結果に対する弁護士会の照会 |

| ☆ 火災調査結果の弁護士会照会 弁護士法第23条の2(報告の請求)、第1項で「弁護士は、受任している事件について、所属弁護士会に対し、公務所又は 公私の団体に照会して必要な事項の報告を申し出ることができる。・・・・」、第2項「弁護士会は、前項の規定による申出に基 づき、公務所又は公私の団体に照会して必要な事項の報告を求めることができる。」とあり、法的な根拠に基づき消防署に対 して、照会がなされることから、原則回答することが求められます。 しかし、照会に対する回答に対して、回答された文書がどのように扱われるかは、弁護士とその依頼人の自由であり、その後 に回答文書が取扱われたことの責任は、回答した公務所が負うこととなります。ゆえに、慎重な対応が求められます。特に、 火災調査書のようにり災者のプライバシーや事業所の営業情報などと密接に関係する文書は、その回答は、消防署の責任 で判断することになります。そのため、弁護士会への回答イコール公開に近いこととなり得ることから、通常、「火災調査書類」 そのものを複製して回答することはありません。 そのため、PL法の趣旨とも合わせて、回答を箇条書きで回答することがあります。その目安として、平成7年(1995年)6月 26日消防庁予防課長通知がなされています。 「火災原因等調査書類の開示に際しての取り扱いについて(通知)」消防予第144号 別添え 火災原因等調査書類の開示に際しての取扱指針 1 趣旨 消防法(昭和23年法律第186号)第31条及び第33条の規定に基づき、消防長又は消防暑長が行う火災の原因及び損害の調査 に関して作成された書類(以下「火災原因等調査書類」という。) について、その開示が請求された場合の取扱いに関して必要な 指針を定めるものである。 2 取扱いの指針. (1) 火災原因等調査書類の開示請求に対する取扱いについては、本指針を基本に行うこと。 (2) 開示に際しては、請求者及び請求目的に応じ、記載内容について検討の上、部分開示も含めて開示の可否を判断するこ と。 ア 出火日時、出火場所、火災種別、火災原因(発火源、経過、着火物等を含む。) 等当該火災に係る事実については、原則と して開示できることとするが、開示、非開示の判断に当たっては、被災者等のプライバシー及び企業秘密等の保護に十分配 慮するとともに、事後における円滑な消防行政の運営に支障をきたさないよう配慮すること。 イ 上記以外の開示請求に対しては、各団体の情報公開条例及び個人情報保護条例等並びに本指針の趣旨を踏まえつつ、 開示の可否を判断するものとすること。とりわけ、書類に添付される写真及び図面等について、個人のブライバシー及び企業 秘密等を侵害するおそれがある場合には、その部分の開示を行わない等慎重に対応すること。 (3) 放火又は失火による火災の疑いがあり、警察機関による犯罪捜査に影響を与えるおそれがある場合には、 消防法第35 条及び第35条の2の規定の趣旨にかんがみ、情報の開示の時期、開示の内容等について配意するなど特に慎重を期する必 要があること。 なお、この通知文の前段に、平成7年7月1日施行のPL法に伴うり災者からの情報開示に対する要請に対処するものとして 通知されている。 ★ この時期の意見として、石毛平蔵氏が月刊消防2000年9月号、12月号に、森本宏氏が消防通信2002年臨時第582号、 近代消防2004年7月号に、所見を述べられている。参考にされると有益です。 現在は、より一般的な原則は、この通知後に成立している平成15年(2003年)5月30日「個人情報の保護に関する法律」に 従うことになる。 つまり、弁護士会からの照会に対して、その回答の方法は、「個人情報保護法」を優先して考え、その趣旨の基に施行され ている地方公共団体の「個人情報」又は「情報公開」条例に従って、回答することになります。つまり、現在では、2(2)イの 内容に従うことから、この通知文の中の文章(原則として開示できる)は、地方公務員の秘守義務の解除を示しただけのもの となります。 では、情報公開・個人情報の条例で具体的にその扱いは、どうのようになっているか。 |

| 3 - 2.追記: 弁護士会の照会に回答しなかったことにより損害賠償を命じられた事例 |

| [ 事件の概要 ] 本件は、2013年2月10日A地裁判決。{ 概略にして扱うので、正しく判例参照} [弁護士会からの照会事項に回答しなかった」ことから、依頼人と弁護士に損害を与えたとして、民事裁判で、原告側請求額 と訴訟費用2/3の支払いを命じられた。 B消防署は、救急搬送事案に関する弁護士会長からの箇条書き照会(弁護士法23条の3による)に対して、個人情報保護条 例の「個人情報」であることを持って照会内容事項の内容に答えられない、と回答した。さらに、弁護士会長から、被搬送者が 死亡しており、配偶者からの申請であること、個人情報の第三者提供制限の除外であること、重要な争点で消防署からの回 答以外に情報を入手できないこと、などから照会に応じる旨の「通知書」を消防署に送付した。しかし、これに対しても“回答で きない”ことと、合わせて“個人情報保護条例第14条(本人開示)によれば回答できます”と回答した。 ☆ 判決では、消防機関の回答拒否は、正当な理由がなく、また、原告に損害を発生させ、その経緯から過失が認められる、 として被告(消防機関)に損害の支払いを命じた。 [ 火災調査から見た課題 ] 判決では、幾つかの争点があり、その点では、判決全文を読まれ、また、解説文なども参考にされることと思うが、『火災調 査上』から見れば、下記の2点について見る。 ① 弁護士会の照会はどのような性格があるのか、 ② 照会が箇条書きで来た時に、これに答えずに、個人情報保護条例による本人開示請求がある、と示唆した回 答をすることが認められるか。 [ 課題について ] ① 弁護士照会制度は、官公署だけでなく私的団体にも照会されるもので、照会者と被照会者が公法上の法律関係に立つと 認められない。このことから“被照会者が、回答しない”ことが違法である、ことにはならない。同様に、行政手続法2条3号の “申請型義務付けの訴え”と同列に扱われるものでもない、とされた。 「弁護士会からの照会であるから、官公署は回答しなければならない」とは言えず“回答できない”とすることも回答となり得 ることになる。 しかし、一般的には、消防署として、誠意を持って対処して、回答することが求められることに変わりがないが、個人情報保 護条例等で保護されている情報を「提供しなければならない」ことではないので、箇条書きの質問に沿って事案ごとに条例等 に照らして検討し、回答すれば足りる。(この点では従来通り。) ② 弁護士会照会には応じられないが、個人情報による開示請求書類としては提供できる、としたことに対して判決では、 「・・・個人情報保護法制に基づく開示請求の制度は,国民ないし住民に対し自己の情報をコントロールする権利を付与し, もって民主的で適正な行政の運営の確保を図ることを目的とするものであるのに対し,弁護士照会制度は,公的な役割 を担う弁護士に対し,受任した個別の事件に関する訴えの提起その他の紛争処理遂行のための情報収集手段を与える ことをもって,わが国の司法制度を維持するために設けられたものであり,両者は制度趣旨を全く異にするほか,弁護士 照会制度の上記重要性に鑑みれば,同制度の機能が情報開示制度の存在により限定されると解すべき理由はない。の みならず,被告(消防署)が照会事項(一部)については(個人情報保護条例)条例14条に基づく開示請求があれば回答可 能であるというのであれば,敢えて原告らに当該開示請求の手続を取らせる合理的理由を見出し難いというべきである・・・」 とされた。 端的に言えば、個人情報保護条例により本人開示できる内容が弁護士会からの照会として求められているのであれば、 本人の代理人たる弁護士が申請している照会事項に回答するのは当然のことである、となる。 次に、本事案では、箇条書きによる“照会”を行っていることから、その内容は弁護士として必要とされている事項が込め られており、官公署が有する様式書類にすべてが網羅されているかは分からない、ことからすれば、照会に対する回答と して情報開示請求を促すことではなく、回答するのが筋だ、となる。 [ 火災調査上の弁護士会からの仕様かいの対応ついて ] 結論としては「弁護士会からの照会」に対しては、この依頼人がどの立場にあるかを斟酌し、個人情報保護条例により「開示 できる」のであれば、代理人としての弁護士会照会には、本人と同等に扱う必要があり、弁護士会からだと言って個人情報上 の“第三者”とはならない、こととなる。 判例は、「裁判所/裁判例情報」のサイトから、「下級裁判所判例集」 裁判所名「岐阜」「地方」、事件番号 「平成」「22」「(行ウ)」「10 」 |

| 4.情報公開条例による請求事例 |

| 火災調査結果の情報公開請求 火災調査書類の開示請求で、火災調査書類の情報公開による一部公開拒否処分取消・損害賠償請求の事例 ○横浜市「公文書の公開等に関する条例」 [ 事件の概要 ] 1 原告は、横浜市内で発生した火災で全焼した火元の家屋の近隣の類焼被害者の子供で、横浜市公文書の公開等に関 する条例に基づき、本件火災の火災調査に基づく火災原因や損害結果等を記載した火災調査報告書、火災原因認定書、 火災状況見分書、実況見分調書、質問調書等の公開請求を行った。 これに対して、横浜市は公開条例9条1項1号に基づき一部を非公開とする一部公開決定(ほとんど非開示の書類)をしたこ とから、この一部公開に対する異議申立てを行った。その後、被告市長が異議決定を行ったことから、原告は、本件各決定 の取消しを求め行政訴訟として提起された。 なお、本件条例9条1項は、「次のような情報が記録されている公文書は公開しないことができる」旨規定し、1号として、「個 人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。) であって、特定の個人が識別され、又は識別され得る もの(法令等の規定により行われた許可、免許、届出その他これらに相当する行為に際して作成し、又は取得した情報であ って、公開することが公益上特に必要と認められるものを除く。)」と規定している。 2 裁判の判決は、本件条例9条1項1号の「個人に関する情報」の意義について、単に個人に関する情報であれば足り、思 想、宗教、職業等個人の人格の核心にかかわる情報ないしこれと同視し得る程度に重要な情報である必要はないとし、「識 別」の意義について当該情報自体によって特定の個人が識別できる情報、又は識別できる可能性のある情報のみならず、 当該情報のみでは特定の個人を識別することはできなくとも、当該公文書以外の情報(文書公開の請求をしている申請 本人が個人的に持っている情報を含む。) 、と組み合わせることにより特定の個人を識別することができる可能性のある情 報も含まれるとした。 『記載内容は、消防大学校 消防研修71号横浜市消防局「訴訟事例」から抜粋』 △ 横浜地裁平成10.10.28 判例タイムズ No.1066 高裁平成H11.11.17 ★ このことは、次のように整理されます。 近隣者が、火災の類焼者の立場で、被害者(本件火災に密接に関係している者)であったとしも、その火元の火災原因調査 結果の書類を「公開条例」により開示請求することは、第三者による「情報公開」に類似するものであり、火災調査結果が火元 者の個人情報の開示にあたることから、拒否されると言うものです。 つまり、例え、火元者等の具体的な名前や詳細な文章 部分でなくとも、横浜市公文書の公開等に関する条例9条にいう「特定の個人が識別され、又は識別され得るもの」とは、個人 の人格の核心にかかわるのと同視し得る程度に重要な情報である必要はなく、行為の対象や態様など当該情報のみでは特 定の個人を識別することができなくても、当該公文書以外の情報と組み合わせることにより特定の個人を識別することができ る可能性のある情報も含まれ、個人識別可能性が低くてもよいことになります。他方、事案上多くの人に知られている情報は、 公開するのが相当であるとされています。このように、複数の情報を組み合わせることをモザイク効果と言われます。手に入 る複数の情報を組み合わせれば、公開された文書をもって、特定の個人が識別されその個人が持っている情報(言動や活動 など)とされるものとなります。 |

| 5.個人情報保護条例による本人開示請求であっても書類中の第三者情報は非開示される事例 |

| 火災調査書類の中の「質問調書」が持つ個人情報の意味 次に、宿泊施設の客室からの火災が発生し、「火災原因調査書類」の開示を求めた案件。 この事例は、個人情報保護条例により、宿泊した当事者個人として開示請求ができ、宿泊の客室での火災であることか ら、調査書類の全部が開示されます。また、当該施設の事業所の情報は、特に斟酌される非開示の情報対象とはならない ことになります。 ただし、その場合に、発見や通報などの火災に関わった第三者の「質問調書」は、その第三者の個人情報として 「一部開示(非開示)」とされます。この場合、第三者の関係者氏名は、条例上の[個人識別情報]として、供述内容は [行政運営情報]として捉えられます。 ここで、説明すると、火災時に発見や通報等の関係者から得た「質問調書」は、氏名、住所等は、個人識別情報として開示 請求からあらかじめ求めないとして、争いのないこととなっていました。つまり、その第三者の氏名等を除いた(黒塗りした)本文 の「供述内容について問題」とされました。と言うのも、質問調書の供述内容が「不明」(開示されない)であると、「火災原因判 定書」「現場見分調書」が開示されたとしても全容が分かりにくく、「原因判定」の要件を確認するうえからも「質問調書の供述内 容」の開示がされるのが道理とみなされるからです。 結論は、非開示で、行政運営情報とされました。ただし、この解釈は、審査請求段階での解釈であり、裁判判例ではない ことから普遍的解釈とは断定できない面があります。 ★ (都)条例7条6項は、「都の機関又は国、独立行政法人等、他の地方公共団体若しくは地方独立行政法人が行う事務又 は事業に関する情報であって、公にすることにより、・・・当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支 障及ぼすおそれがあるもの」(行政運営情報)を非開示情報として規定している。 「実施機関は、本件非開示情報の非開示理由について、これが開示されると、供述内容が火災調査の目的以外に利用等さ れることはないとの都民の信頼に反することとなり、火災調査に対する信用を失墜させ、その結果、関係者等から情報収集 活動や資料の入手が困難となり、今後の火災調査事務の適正な遂行に著しい支障をきたすおそれがあるためと説明する。 火災調査規程等で質問調書等の録取要領等について、プライバシーの保護を明記している。この録取要領や本件非開示 情報の内容を見分すると、質問調書は、プライバシーを尊重し、他に知られることはないという状況の下に任意に得られた 情報が記載されてものであると認められ、これを開示することになると、今後、被質問者が、火災の際におかれていた状況に よっては、自己の供述内容等が開示されることを憂慮し、事情聴取に応じた事実をありのまま述べることに消極的になること も想定される。 また、実施機関は、本件火災に限らず、将来の火災調査に際して、聴取内容を開示することにより被聴取者等の関係者と の信頼関係を害するほか、実施機関に対する都民等からの信用を失うことにより、以後の火災調査への協力を得られなく なるおそれも否定できない。その結果、火災原因調査に必要となる具体的、客観的な情報が十分得られなくなり、今後の 同種事務の適正な遂行に著しい支障を及ぼすおそれがあると認められるので、本件非開示情報は条例7条6号に該当する。」 として、非開示とすることが妥当とされた。 |

| 6.親族(遺族)の個人情報の請求 |

| 例。死亡した者の妻が、死亡した者の個人情報を開示請求することについて。 個人情報の保護では、個人はあくまでも個人に限られ、その他として、未成年者や成年被後見人の法定代理人は、本人に 代わって請求できる。その意味では、夫婦であっても、配偶者の個人情報に対して、開示請求する者にはならない。 また、死者の情報も個人情報においては、同じ扱いとされる。 しかし、火災等で死亡した場合は、その特例として、死者に関する情報については、請求者自身の保有個人情報であると考 えられる情報、及び社会通念上請求者自身の保有個人情報とみなせるほど請求者と密接な関係にある情報などにあっては 請求者となりうる。 そして、それらは、請求者が死者である被相続人から相続した財産に関する情報などに関することである。 つまり、火災調査書類に関して言えば、その火災原因によって相続や損害賠償請求が可能となるので、相続する財産となり 得る情報となり、死亡した者の配偶者(妻)は、個人情報の開示を求めることができる。 また、死亡した子供の情報は親が 請求もできる。 死亡した者との関係においては、同居親族などの立場であれば、事務的には請求が円滑に進むものと思う。 この場合には、個人情報保護条例に基づく「開示請求」以外の方法によっては、死者の情報であっても「個人情報」として扱わ れるため、情報公開などの一般的な情報提供の扱いは、厳しい取扱となる。 現在、災害現場で「死者」の氏名・住所の公表もその範囲内でしか対応しないようになっていることと同じです。 このことの善し悪しは、どのような立場で、どのような問題を見ているかによって、見解が異なることになるかと、思います。 |

| 7.全体の考え方 |

| これらを羅列して記載する。(3-2 の追記により、内容を変更しました。従来が説明不足でしたすいません。) ★ 個人住宅の火災の「火災調査書類」⇒ 全部 (原因を含め )が、個人情報として保護される。 このために、第三者(近隣者、利害関係者、弁護士会、照会・報告等の法令を有する行政庁など)からの情報公開 請求には原則として、応じられないことになる。 法令上の照会権があることと、個人情報を提供しうることとは無関係であ り、個人情報の公開は市町村の条例に定める内容に従うことにより扱われます。照会先に提供することは、火災調査書 類を「公開」することと同じ扱いとなるので、火災調査を関係者の任意の協力の下に行っていることや個人情報保護法に より包括的に保護されていることを念頭に対処することになります。 しかし、弁護士会の照会等では、個人情報保護条例の本人開示請求として扱われるケースがあり、その場合には、 情報開示の手続きによらないで、本人開示請求として扱われ、個人情報保護条例の趣旨に反することがないので、弁護 士会からの照会に応じなければならない。その場合に、箇条書きの照会となるか、文書提供となるかは、その各書類ごと の中身に照らして回答する。 さらに、その火災調査書類の中の「質問調書」⇒ 火災調査書類の他のすべてが開示されるとしても「質問調書」その ものが、別の人の個人情報として保護される。このため、り災者が本人の個人情報開示請求をしたとしても他者の「質問 調書」の開示には応じられないことになります。(他者の被質問者が、開示に同意しているなどの事情があれば、検討され る予知がある。) ★次に、個人の自宅等ではない、事務所からの火災では、その事業の事業活動において保護される場合は別として、情報 公開条例に従って「公開」が原則となる。例えば、官公署などの火災は、個人名などが出てくる部分を除いて「火災調査書 類は全部公開」に近いものとなる。火災を発生させた公的被害の上からもそのような扱いになると言えます。 ★ では、特定の製品による火災情報などはどうだろうか、その個別の火災調査書類は非開示だが、火災件数などの統計 的なことは、提供されうる情報公表となり得るが、場所や時間などが取り込まれると個人情報と関連づけられるので、その 部分は情報の公開は難しくなる。しかし、特定の製品が持つ出火危険性が認められるのであれば、そのことを「個人情報が 含まれている」からと言って、公表をためらうようであれば、それはそれで行政の怠慢であり、担当者の不見識の批難は免 れないと言える。 これらのことから言えるのは、火元者個人に対しては、すべての情報が「開示」に近いけれど「公表」されることない、と言 えます。そして、事業所等の不特定多数の建物などの用途、場所などの条件づけでは「公開」に近い扱いとなりうることで あり、また、個別製品等の出火危険が認められる時は、積極的な対応こそが火災調査の公表態度になるものです。 つまり、条件により、火災調査書類の公開又は開示は、all or nothing に近いとも言えます。 |

| 以上のことから文頭の課題と、全体のまとめをしてみます まず、文頭の課題では、弁護士会照会で、個人情報に分類される火災調査書類を回答する場合に、弁護士の依頼者による ことから、本事例に照らせば、照会に対する回答をすると考えるのが成り立ちます。 ついで、裁判所からの請求では、死者であっても火災調査書類の全部が個人情報として保護されるところですが、裁判所が 司法の立場で求めることについては、回答(提供)等することになる。 裁判で争われる民事上の争点の中で、火災調査書類 が重要な意味をなすことがあり、当事者双方の利害対立の中で、多くは文書嘱託に応じることになる。この場合にはどち らかの当事者の情報とされるものですが、裁判は公開であることを前提として争われることからは、異議はないはずです。 なお、証人喚問には、消防職員として応じることになるので、結果的にはその前段階の文書嘱託にも応のが筋です。 原因の公表に関しては、その非公開性に対して「血も涙もない」とか、「火災の原因に蓋をして安全が守れるのか」とか、 「災害防止上公開が原則だ」とか、「弁護士会や特定の行政庁などに情報提供しないのは消費者保護に逆行している」とか、 言われることもありますが、 火災調査書類が持つ個人のプライバシーは歴然として存在し、その中の一つである「質問調書」だけでも個別に判断しなけ ればならないものとなっています。その立場を貫くからこそ、火災時に大勢の人が任意にさまざまな情報を提供していただき、 火災予防という目標に向かうものです。捜査機関と同等程度の原因究明実績を持つ機関の立場として当然ではないかと考え られます。 なお、付け加えれば。 消費者や司法からの期待に沿うだけの“内容”を備えた書類であってほしいところです。 やっとの思いで、裁判所を経由して取り寄せた火災調査書類が、まるで高校生のイタズラ書き程度だった、と言われない 書類であってほしい。平成25年4月1日から、消防法が改正されて、メーカ等に対する資料提出権が付与されたことからも、 内部的な書類(資料)ではなく、「公的な証明を明かす書類」であってほしいと思う。 |

| 8.実際の火災調査書類の情報開示等の実態 | ||||||

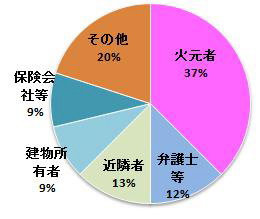

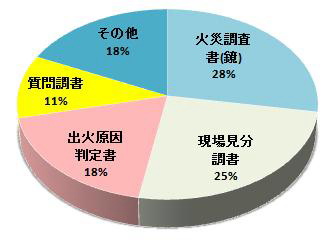

2009年(平成21年中)の東京消防で扱われた、火災調査書類の情報開示請求を見てみる。 1年間で、80件請求があり、その対象書類は195件であった。 これは、「火災調査書類」が、火災調査の関連書類全体に係わ るグループの総称であり、個々に例えば「火災原因判定書」「質問調書」などがある。(当ホームページのべ「火災調査規程」の調査 書類参照) そのため、申請者から、必要とする書類はコレコレと指定されるため1件の請求で、複数の書類の開示となるため対象書類は倍 の195件となっている。

火元者は4割程度で、他は訴訟のための弁護士会、近隣者、あるいはアパート火災などの賃貸借契約の火災時訴訟としての 建物所有者、保険会社など多様で、「火災が持つ社会性」を示している。 開示請求の内容をどこまで、精査して実施するか たいへん難しいものがある。 次に、グラフ2で、開示請求された80件の内容としては、やはり全体が総括できる「火災調査書」ど、書類の鏡となることから 請求要望が最も多い。ほぼこれ一枚で、内容的にはだいたい用が足りる、と言える。次いで、見分調書、原因判定書となる。 東京消防の昨年(2009年)の火災件数は、5,601件そのうち建物火災が3,493件ある。その内、ポスターなどの軽微な 火災を除くと有意な火災件数は約1,500件と思われ、実にその火災の[20件に1件]が開示請求がなされていること になります。 通常の役所の作成する文書で、その特定の書類が20件に1件も情報公開・開示の対象となる文書は、極めて少ないと思 います。 「火災調査書類」の持つ「今日的課題」の大きさに改めて感心します。 |