「フォリー・ベルジェールのバー」の魅力と謎

9月10日から東京都美術館で開催されている「コートールド美術館展」に行ってきました。お目当てはマネの「フォリー・ベルジェールのバー」。まさかこの絵を東京で4度目に見ることになろうとは、思っても見ませんでした。

私の目的がこの1点だけとはいえ、展示されている印象派の作品群は、コートールドがそのまま引っ越してきたかと思うほど、おもだった収蔵品が並んでいます。これじゃ本家美術館は空っぽになってしまうのではないのか、と心配してWebサイトを見たら、実際に閉館していました。建物を改修中とのこと。そして主要な印象派の名作60点が日本に貸出展示される旨、アナウンスされています。

美術館としては改修費に当てる収入になるし、日本の美術ファンにとってはロンドンに出かけたような恩恵を受けられるので、一挙両得と言えそうです。それを思うと、入場料が一般で1600円というのも、だんぜんお得。ただ、惜しいことに、作品が以前見た時とどこか印象が違うので、おかしいなあとそばに寄って見たら、展示品は全てガラス(アクリル?)でカバーされていました。海外からの貴重な借り物だから、仕方がないのかも知れません。ガラスは無反射コーティングされているはずなので、照明の当て方も加わって、気づかない見学者も多いことと思います。

そんな不満はあっても、このマネの描いた女性に再会できたことは幸せです。およそ絵画に描かれた女性の中で、このミュージックホールの名もなきウエートレスが、私にはもっとも美しいと思えるから。それに加えて、この絵の謎めいた構図も、色々と想像をかきたてるので、見ていて飽きることはありません。謎めいた構図とは、カウンターの後ろの壁に据え付けられた鏡に映っている二人の人物です。どう見ても、またどう考えても、一方の女性は正面を見ている女性の後ろ姿、ハットをかぶった男性は女性が応対する客、つまりこの絵を見ている鑑賞者の分身です。

ただ、このような構図が現実に可能なのかと考えると、解答の用意されていない疑問と謎に立ち向かうことになります。美術史家や好事家の解釈は、私にとってはどれも頷けるものではありません。やはり美術作品も文学作品と同様、先に解説を読んで先入観を仕入れることはやめて、まず作品そのものを自分の目で見て、思いを巡らす方がよほど楽しいものです。

どうしてもこの絵のように見える状況を再現したいなら、まず考えられるのは、背景にある鏡に角度を与えることでしょう。つまり、鏡の右が画面により近く、左がより離れていることが必要です。しかし、絵を観察する限り、鏡の面は絵の面と平行になっています。

そしてもう一つの解釈、といっても私の、ですが、この絵は実は2つの視点から見た画像の合成でできている、というもの。鑑賞者(画家)はバーメイドを正面から見ています。これが絵の一つの視点。そして鑑賞者の右隣にもう一人、または仮想的なもう一人の自分、が立っていて、鏡に映った女性と鑑賞者の化身(客)を見ている。一つの視点からではありえないこの2つの実像と虚像が、一緒に絵に描かれています。これは、マネにとって奇抜な技法ではなくて、実は前回のエッセーでとりあげた「ラス・メニーナス」ですでにベラスケスがやって見せているものです。

鏡の中の虚像を実の世界と思い込む心理

鏡を絵の中に描き込むことは西洋絵画にいくつか見られます。そして、それを鑑賞する私たちは、つい、鏡そのものではなくて、その鏡に映ってるいるものに注意を向けてしまいます。なぜ鏡があるのか、画家は何を映そうとしたのか、その映像は正しく、つまり光学的に正確に描かれているかどうか、などなど。でも、どうして私たちは鏡に過剰とも言える反応を見せるのでしょう?

誰もが毎日見る鏡ですので、鏡に写った自分が左右逆になっていることは分かっていることでしょう。そして中には、なぜ左右が逆になのに、上下が逆にならないんだろう、と疑問に思った人もいることでしょう。私もその一人で、今では、左右が逆なのではなくて、前後が逆になっている、という解釈で納得しています。けれど、疑問は残ります。ではなぜ、人は鏡に映った自分が左右逆になっていると思い込んでしまうのでしょう?

それは、鏡の中の世界が実在の世界だとする錯覚に起因しているからではないでしょうか。

朝永振一郎がそのエッセイ「鏡のなかの世界」で、やはり理研時代に「なぜ左右が逆で、上下が逆ではないのか」という議論があったことを回想しています。その中で、いろんな解釈が出たものの、結局、

(前略)またまた議論があともどりして、いつまでたっても決め手が出ない。物理学者が鏡の心理空間にまで思い及んだように、画家は巧みに鏡の心理作用を作品に応用しました。ひとり美術評論家だけが幾何光学にこだわって、絵の謎のつじつまを合わせようとしているかのようです。絵画における幾何光学とは、遠近法の名で通っている透視図法を言います。

どうやら、ここまでくると、心理空間には上と下の絶対性のほかに前うしろの絶対性があるらしいということがわかってきたようだ。問題は幾何光学にあるのでもなく、いわんや数学にあるのでもなさそうだ。

(朝永振一郎「鏡のなかの世界」みすず書房 1965年 133ページ)

写真が発明されるまで、ヨーロッパ絵画は透視図法が標準だった

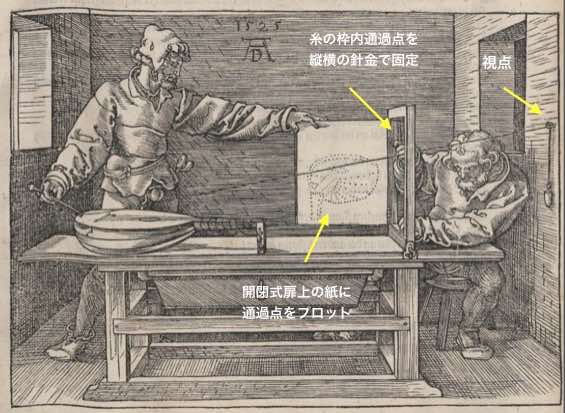

透視図法とは何かを知ろうとして資料を漁ると、大抵は建築パースなどを製図する図法として紹介されます。しかし、絵画における透視図法とは、いかにして三次元の世界を二次元の平面に描くか、ということを追求した結果、「人間の目にどう見えているか」を理論づけたものです。それは、以前紹介した『コンパスと定規による測定教程』(1525)の中でデューラーが図版一枚で説明しきっています。

一目瞭然、単純明快です。この図版そのものがまた、透視図法で描かれていることもすぐに気づきます。どう見えるか、どう描くかということを個人差で片付けるのではなくて、客観的に「正確な」描写とは何かを追求してたどり着いた結果とも見えます。

けれど、このデューラーの図版を見ると、これは写真の原理そのものでもあることに気づきます。ここで追求した正確さとは、すなわち幾何光学に他なりません。図中の視点がレンズ、そして感光体は壁の裏側に置かれるのがカメラの原理。なんのことはない、透視図法を追求した西洋絵画は、写真によってその完成を見た、つまり、正確な絵を手で描く歴史に終止符を打ったことになります。それがどれほどの衝撃だったのか、西洋文明を輸入しただけの日本では想像が難しい。まずそれは画家が仕事を失うことを意味しました。この絵画の歴史の危機にあって、透視図法とは無縁の発達を遂げていた日本の美術にも影響されて、後に印象派と呼ばれる画家の運動が起こりました。その代表格の一人がマネ。

ベラスケス「ラス・メニーナス」の鏡

とは言っても、写真時代以前の画家が全て透視図法に従っていたか、幾何光学に忠実だったかというと、そんなことはありません。そもそも絵画そのものが現実にはない世界を描くこと、実物よりも美しく(ときには醜く)描くことが役割の一つであることは、今も変わらないことですから、標準からの逸脱はいたるところに見つかります。

前回のエッセイで「ラス・メニーナス」を取り上げたとき、鏡に映った国王の顔の位置が、絵を見る国王(鑑賞者)の視点の高さであることを指摘しました。その際、遠近法に言及するのはテーマから外れるので控えたのですが、今回「フォリー・ベルジェールのバー」が東京にきていることもあって、並べて議論するいい機会となりました。

この「ラス・メニーナス」は、もちろん大部分が幾何光学的に忠実に描かれています。つまり、透視図法そのものです。では消失点はどこかというと、それはまず国王の目の高さの水平線上にあります。けれど、この絵では奥に向かって延びる平行線は極力見えないように仕組まれています。それでも、天井のシャンデリアのメダリオンは壁に平行に並んでいるはずですので、二つを通る直線を伸ばすことができます。さらに右の壁と天井の境界線はあえて暗く塗りつぶしてありますが、だいたいこんな具合だろうと見て取れます。

こうして、消失点は鏡よりも1メートルほど右にあることがわかります。つまり、幾何光学的には、この鏡にはベラスケスの後ろ姿とキャンバスが映ってるいるはずなのです。鏡に国王が自分の姿を見るためには、国王が今立っている位置から左へ1メートルほど移動しないとなりません。ちょうどマネがやったように、この絵にも視点が2つ混在しているのです。

ついでに、この「ラス・メニーナス」の水平線から次のことがわかります。フェリペ4世の目がベラスケスの肩ほどの位置なので、国王は比較的に小柄だったと想像できます。国王が例えば160センチほどだったとしたら、ベラスケスはおそらく180センチくらいの長身だったはず。ただ、この二人の身長がいかほどだったか、資料を探すも見つかりません。また右にいる若い女官は腰を少しかがめているので、背筋を伸ばしたら、やはり国王よりも背が高かったのではないかと思われます。さらに、開いたドアの向こうに男がひとり描かれていますが、その背景の不釣り合いな明るさが、消失点を無意識に探す鑑賞者の注意を撹乱させています。消失点がまともに見える構図というものはいかにもつまらないものです。それは、もしもこの鏡が「正しく」消失点に置かれていたらどうなっていたか、を想像しただけでわかります。天井に届きそうな大きなキャンバスが斜めに配置されているのも、壁に沿って上下に延びる単調な平行線への注目を巧みに中和させる役割を果たしています。

ベラスケス「鏡を見るビーナス」

ベラスケスには鏡を描いた、もう一つの有名な絵があります。それは「鏡を見るビーナス」。これも現実にはありえない映像が鏡に映っています。鏡に女性の顔が見えるということは、女性は自身ではなくて鑑賞者(画家)を見ていることになり、その場合、鏡の顔はもっと小さくなければなりません。すると、この鏡の像は、画家ではなくて女性が見ている自分の顔として絵に嵌め込んだものになります。ここでも、鏡を見ている視点が別なのです。

ではなぜベラスケスはこのような技法をとったのでしょう? このビーナスのモデルは、ベラスケスがローマに滞在していたときの愛人という説が有力です。愛する女性の記憶を永遠に留めようとしたものでしょうか。鏡に映る顔はぼかして描かれていますが、どう見ても天上のビーナスというより、市井の人間の顔です。ぼかしているのは、画家にだけわかる精度に抑えた結果か、あるいは記憶の中の顔立ちとして曖昧さで覆ったものでしょうか。

「ラス・メニーナス」の前に立つ鑑賞者には絵が実際の空間のように見え、「フォリー・ベルジェールのバー」の前では、鑑賞者は絵の中に自身の分身を見ることでバーメイドとの距離感を縮める。では「鏡を見るビーナス」はどうか? これは不特定の鑑賞者のためではなくて、おそらくベラスケスが自身のために描いたものでしょう。すると画家はこの絵の空間に入るのではなく、逆に愛する女性が絵から抜け出て来てくれることを夢想したとも取れます。それが、モデルの視点と画家の視点を混在させた理由ではないか、と思うのです。横たわる女性の後ろ姿は、このまま抱きかかえられる用意ができているポーズのようにも見えます。だから、二人にとってまったくの他人である私はこの絵を初めて見たとき、その裸を覗き見したことを咎められているような視線を鏡の女性から向けられて、なんとも居心地の悪い、バツの悪さを感じたものでした。

+ + + + +

追記: 絵の中の世界 — サージェント『エドワード・ボイトの娘たち』 (2019.9.26)

アメリカの画家、ジョン・シンガー・サージェント(John Singer Sargent)に『エドワード・ダーレイ・ボイトの娘たち』(The Daughters of Edward Darley Boit 1882)という代表作があります。初めて見たとき、てっきりベラスケスの作かと思ったほどです。それほど「ラス・メニーナス」との類似性が見える作品ですが、おそらく画家はベラスケスへの敬意、オマージュとしての意味も込めて製作したものと思います。

「ラス・メニーナス」からの影響は早くから指摘され、話題になっていたらしく、9年前の2010年3月に「娘たち」はボストン美術館からマドリッドのプラド美術館に特別に貸し出され、初めて両作品が並んで展示されるという企画がありました。今でもネット上で閲覧できる当時の新聞記事には、両者の似ている点として、構図、王女と少女の比較、光の当て方、鏡の存在、スナップショットのように一瞬を切り取ったような動的なシーン、などが列挙されています。

でも、もっと重要な2つの共通点の指摘がありませんでした。それは、二つの絵に床が描かれていること。それと、絵そのもののサイズが両者ともに大きいことです。

「ラス・メニーナス」のサイズは 318 x 276cm、「娘たち」は225.5 x 225.5cm (ともにwikipediaより)。「ラス・メニーナス」がなぜこのサイズなのかについては、鏡に映る国王の顔が、実際の国王の目の高さになるように壁に架ければ、人物が実際の大きさに、かつリアルに見えるはずだ、と指摘しました。すると、サージェントの「娘たち」も同じ効果を狙ったのでしょうか?

ならば、「娘たち」の視点、つまり水平線はいったいどこにあるのでしょう? 鑑賞者は、どの視点からこの絵を見るべきなのでしょう? 絵の構図からは、消失点も水平面(水平線より水平面というほうが3次元的だ。この高さで切り取った水平面の断面という意味での線だから)も一見すると不明です。ところがよく観察すると、画家は水平面がわかるようにちゃんと仕組んでいたのです。

絵の両側に大きな陶器(有田焼とのこと)が描かれています。でも右の壺は半分しか視界にありません。わざわざ中途半端な描き方をしたからには、画家に何か意図があったはずです。この二つの壺は同じ、つまりアイデンティカルです。そこでこのように2本の水平な線(黄線)を引くと、右の壺に対応する左の壺の通過点が、上の線ではより下に、下の線ではより上にあります。すると、左右の壺の、対応する同じ位置を通過するはずの水平面は、この2本の黄線の間のどこかにあることになります。こうして探し求める水平線は、この赤線、すなわち、中央の少女の顔のあたりを通ることがわかります。ベラスケスが消失点に向かう平行線を全て暗く塗りつぶして2つのメダリオンだけを配置したように、サージェントも水平線のヒントに2つの陶器をさりげなく置いたのでした。

絵の縦サイズは225.5cm、画面の絵で測定して試算すると、この水平線の高さはキャンバス上で150cmになります。もしも、この水平線がこの絵を見る少女の視点の高さだとすると、少女の身長は155〜160cmくらい、そして絵が床に接して架けられたなら、その前に立つ彼女の目には、鏡を見ているかのような現実の世界が見えていたはずです。

これが「ラス・メニーナス」と「娘たち」の最大の共通点で、2つの作品に床が描かれている理由でもあります。

「ラス・メニーナス」の中でベラスケスが向かっているキャンバスは、おそらくこの「ラス・メニーナス」そのものです。まるで入れ子のように絵の中にそのキャンバスの裏側が見えているのです。そしてよく見ると、このキャンバスはイーゼルに載っているのではなくて床に直に置かれています。「ラス・メニーナス」も「娘たち」も、絵の床が実際の床に接して置かれることで、見る者をその絵の中の世界へ誘うのです。

さて、そもそもの疑問に立ち帰って、なぜ人は鏡の中に実の世界を見るのでしょう? それは、鏡の中の虚像をまさしく自分の目を視点にして、つまり水平面にして、描いて見ているから、という、考えてみれば当たり前の事実を、2つの名画は教えてくれています。だから、絵の中の鏡に別の視点から見える像が映っていると、人は無意識にも違和感を覚えるのでしょう。