固く閉ざされたパンドラの箱

-シベリア抑留の事実隠蔽(いんぺい)

2012年3月 Minade Mamoru Nowar

2010年5月25日夜のNHKの『クローズアップ現代 シベリア抑留 65年目の真実』を見て、

「なぜ、日本政府は1991年のソ連崩壊後も、シベリア抑留の事実調査をしないのか」

との永年の疑問が氷解した。

昭和57年(1982年)6月30日の第1回から、昭和58年(1983年)7月1日の

第9回にいたるまでの、戦後処理問題を審議した有識者懇談会において、

関係する5つの省庁の高級官僚たちが、シベリア抑留の実態解明調査をすることは

「パンドラの箱」を開けることになると強く反対した。

日本政府がシベリア抑留の事実調査をまったく行わなかったのは、この問題に

関係する5つの省庁の高級官僚たちが、一致団結して、強く調査を拒否していたのが

原因であった。

なかでも外務省の高級官僚たちが、最も強硬に実態解明調査に反対していた。

彼らは「外務省としては、戦後処理問題懇談会で、シベリア抑留問題を

取り上げ検討することにすら、すべて反対する」と主張した。

彼らは外務省の業務において、その主張を完全実行していたのである。

ソ連が崩壊してロシアになった。ロシア政府が、早くから、わざわざ、

「ロシア国立軍事公文書館に、こういう資料がありますよ」と教えてくれたにも

かかわらず、調査しようとしなかったのである。一民間人にすぎない

斎藤六郎氏が同館から大量の資料を発見、日本に持ち帰ってきたにもかかわらず、

外務省はまったく調査しようとしなかったのである。

当然、数千か所といわれている捕虜収容所(本所、支所、分所)、

劣悪極まる作業環境のため、日本人捕虜たちが炭塵、鉱塵に苦しみ、

【シベリア珪肺】が多数発生した炭鉱・鉱山の採掘現場、

10万人以上が死亡したと推定されるバム鉄道建設に関連する

土木建設、森林伐採、製材等の現場、港湾兵舎等の作業現場等の

現地調査を、ただの一か所も行っていない。

ましてや、極寒期には零下30度以下にもなる日本人捕虜たちの

冬期屋外作業環境を、極寒期に検証することなど毛頭考えていない。

著作権者の許諾をいただいて掲載しています。コピー及び転載は禁止します。

「戦友よ許してくれ」

2006年3月6日午前の参議院予算委員会の審議において

民主党の谷博之参議院議員は【シベリア抑留問題】に関連して、

シベリアでの奴隷労働の苦難に耐えられた井上馨氏が描かれた

【戦友よゆるしてくれ】という3枚の絵を小泉首相に示された。

ソ連は、遺体の衣服をすべて剥ぎ取って丸裸にした上で、

埋葬することも、火葬することもなく、谷底に遺棄したのである。

奴隷として酷使され、遺体を遺棄され、禿鷹の餌食とされ、

人間としての尊厳を、とことんまで踏みにじられた。

戦友たちの、あまりにも悲惨な【野辺送り】を耐えなければならなかった

井上氏たちの悲痛な呻きが伝わってくる。

ご遺族の方々やシベリア奴隷労働被害者の方々の心情は察するにあまりある。

心から哀悼の意を表したい。

政府は、人道に反するソ連の日本人捕虜奴隷労働において死亡した犠牲者数が

デタラメ数字を発表している。消息不明者数を発表したことはない。

そのデタラメ極まる数字を、恥じることなく、繰り返し繰り返し国会で答弁している。

どの収容所においても、「死体のヤマ」を築くほど死亡している。全滅した収容所も

少なくない。「バム鉄道の枕木の数と同じくらい」死亡している。

約6万人であるはずがない。

『ソ連収容所における日本人捕虜の生活と死』抜粋

原文の作成者名及びタイトルは下記の通りである。

この特別報告書は、当時の厚生省引揚援護庁(当時の職員数:5,066人)と、

その前身の復員庁、及び当時の外務省(当時の本省職員数:1,556人)の

全面的な協力によって、当時のGHQ/SCAP(連合国最高司令官総司令部)が

作成した米国の公式文書である。

抜粋

(略)こうした悲惨な環境におかれた日本人捕虜の死亡は必然であった。

捕虜病院で墓掘りに従事していた帰還者は次のように述べている。

「1945年12月から1946年2月までのわずか3か月間で、飢餓と

伝染病で約1,000人の日本人捕虜が死亡した。石炭鉱山で

強制労働をさせられていた日本人捕虜たちは、全員、飢餓と伝染病で、

3分の1もが死亡したという事実に直面して恐怖におののいた。

彼らは栄養失調症のためここへ来た。1945年の冬、彼らの多くは

腸炎を患い、罹病者の90%が死亡した。

毎晩、50人が墓堀りに従事した。初めは1人づつの墓を掘ったが、

死亡者が増えるにつれて、2人用墓、5人用墓、さらには、25人用の墓を掘った。

しかし、それでも墓が足りなくなったので、遺体を重ねて埋葬した。死亡した捕虜たちの

多くは若い人たちであった。厳しい寒さのために死亡したものも少なくない。

ソ連軍の医療将校によれば、1945年と1946年の期間の

死亡率は、この地区においては30%にも達していた。

古谷和穂はバイカル湖西方の石炭鉱山における日本人捕虜の悲惨な状況についての

証言を裏付ける次のような手紙を東京朝日新聞に送っている。

「ソビエトのチナゴルスカヤ収容所に抑留中、飢餓、酷寒、及び我々に強制された

度を超した重労働のために多数の死亡者が出た。

ソ連軍の兵士は捕虜の遺体を裸にして積み重ねてどこかへ運んでいった。

抜粋は以上

シベリア抑留者たちは、全員、GHQの命令で、帰国し日本上陸した時、

GHQ<復員庁、引揚援護庁による徹底した聞き取り調査を受けた。

今井源治(いまい・げんじ)氏は著書『シベリアの歌-兵士の捕虜記』

(三一書房 1980年4月発行)第527頁で次のように述べている。

「(上陸した舞鶴の)平寮で、私を含む数名が順々に一人つつ、

アメリカ軍当局に呼び出された。狭い個室に入れられた私は、

日系アメリカ軍将校と向い合って腰を下し、取調べを受けた。

彼の手許の書類には、いつどうして集めたのか、在ソ中の私の動静、

経歴などが細大洩さず記録されていたのには、あっと驚いた。

「君は帰国に際してソ連から依頼されたことがあるはずだ、

それをありのまま言わないと、折角ここまで帰ってきたが、

帰宅はできない」と彼は言った。

もとより身に覚えのあろうはずはなく、否定すると彼は、

ドンと卓を叩き大喝した。「嘘つけ!調べはついとるんだ!」

ははん、こいつは【カマ】、脅かしだ、と私は逆に落付いて言った。

「私は日本人ですよ、なんのために、ソ連のお先棒を担がねばならんのですか?」

彼はなお、ぐずぐずいっていたが、ともかく解放された。」

昭和25年10月1日の国勢調査時には、全国の都道府県市町村が、

全面的に、真摯に、「未帰還者調査」に協力し、詳細な調査報告書を

外務省管理局に提出している。

戦死者と合わせて数十万人死亡していることを、高級官僚たち、

特に外務省と厚生労働省の高級官僚たちは、十分、承知している

はずである。

5つの省庁の高級官僚たちによって「パンドラの箱に葬り去られた」

おびただしい数の犠牲者たちは、慰霊されることもなく、成仏できず、

今もなお、亡霊としてシベリアの荒野をさまよっていると思う。

5つの省庁の高級官僚たちには、

「政府機関による事実隠蔽は明白な犯罪である」という意識が

全く欠けていると思わざるを得ない。

事実、北方領土問題に関するおびただしい外務省の資料には、日ソ戦争の

戦闘終了後、ボツダム宣言第9項に違反するソ連のスターリンの秘密指令に

よって、日本人捕虜が数十万人、シベリア等へ拉致移送され、奴隷として

重労働をさせられた厳然たる事実は一切記述されていない。

今まで政府が発表し、中学・高校の歴史教科書にも記載されている

シベリア等へ拉致移送された人数、死亡者数などすべてデタラメである。

戦闘中の戦死者数すら把握していないと国会答弁で、臆面もなく、

繰り返し答えている状態である。

日本の外務省が、この明白なスターリンの『人道に反する罪』について

ロシア政府に抗議したことはない。

ロシア政府が公式に発行した日本人捕虜たちの「労働証明書」についても、

日本政府は関知しないと言っている始末である。

かれら高級官僚たちは、日本人捕虜たちが、日本政府の「ハガキ」1枚の

徴兵令状によって、地獄の底に突き落とされたことについて、

なんらの責任を感じていないのである。

外務省の元高官たちは、新聞雑誌に掲載された日ソ交渉に関する

諸論文において、誰一人、悲惨なシベリア抑留=奴隷労働の事実について

記述していない。

シベリア抑留の事実調査ができるこれらの貴重な資料を、

かれら高級官僚たちは、全て「パンドラの箱」に閉じこめ、葬り去った。

番組の中で、高名な作家で、『収容所から来た遺書』の著者である

辺見じゅん氏は「国としての謝罪が必要」と語っておられた。

今まで自民党政府は、「国としての公式な謝罪」を行っていない。

You Tube:シベリア強制収容所ラーゲリーからの遺言状10/10

戦後処理問題懇談会のお膳立てをした高級官僚たち、

とりわけ外務省と内閣審議室の高級官僚たちは、

「パンドラの箱を固く閉ざす方向に持って行く」という固い決意であった。

戦後処理問題懇談会の審議は、そうした高級官僚たちのお膳立て通りに

行われた。水上達三委員(当時・日本貿易会会長)は、

「シベリア抑留者団体の意見を聞くべきである」と提案したが、

「シベリア抑留者たちに過大な期待を与えるおそれがある」と

高級官僚たちに強く反対され、ヒアリングは実現しなかった。

当事者、それも奴隷労働から辛うじて生き残り、日本に命からがら帰国した

被害当事者(シベリア抑留者たち)の話を一切聞かずにまとめられた

「もはやこれ以上国において措置すべきものはない」との【報告】の結論

なるものは、極めて一方的な、無責任そのものであると言わざるを得ない。

こうして、パンドラの箱は固く閉ざされ、シベリア抑留問題は見事にフタをされて、

1991年のソ連崩壊後も完全放置されたまま今日に至っている。

You Tube:シベリア抑留された兵士達の証言と歴史の検証 1/7

資料

シベリア抑留問題に関しては、高名な委員の方々は、何一つ事実調査、資料調査を

行わなかった。シベリア抑留者団体やシベリア抑留者に対する事情聴取はまったく

行われなかった。高級職業軍人に対する気の遠くなるような膨大な恩給支給や、

捕虜をシベリア等へ拉致移送せよとの、スターリン指令などを検討したとは思われない。

中学・高校の歴史教科書すら目を通していない思わざるを得ない。

官僚の提出した資料を読んだだけではないだろうか?

「種々の観点から慎重かつ公平に検討を行って・・・」は、率直にいって、

まったく、事実に反する。

爾後、自民党政府は、この報告を【錦の御旗】として、シベリア抑留の事実調査や、

国としての公式謝罪や、国の徴兵責任に対する補償などを、まったく行わなかった。

戦後処理問題懇談会報告

昭和59年12月21日

内閣官房長官 藤波孝生殿(第2次中曽根内閣官房長官)

戦後処理問題懇談会

水上達三 : 三井物産社長、日本貿易会会長、経済同友会代表幹事

上田常光 : 元外務省経済協力局長、駐独大使、駐仏大使歴任

金沢良雄 : 日本経済法学会会長、成蹊大学法学部教授

河野一之 : 元大蔵事務次官、太陽銀行頭取、太陽神戸銀行会長

小林與三次: 元自治事務次官、読売新聞社社長、会長、日本新聞協会会長

牧野昇 : 三菱総合研究所副社長

吉國一郎 : 元内閣法制局長官、プロ野球コミッショナー

我々は、昭和57年6月30日、総理府総務長官(昭和59年7月1日からは内閣官房長官)から、

戦後処理問題をどのように考えるべきかについて意見を述べるよう要請を受け、

今日まで懇談を重ねてきたが、別添のとおり意見を取りまとめたので報告する。

1

およそ戦争は、国民全てに対し何らかの損害を与えるものであり、

全国民がその意味で戦争被害者といえるものであるが、その中で、

戦後処理問題とは、戦争損害を国民の納得を得られる程度において公平化するため

国がいかなる措置をとるかという問題である。

政府は、これまで、その段階段階に応じて戦後処理を行ってきたところであり、

その結果、昭和42年、在外財産問題の決着をもって戦後処理は一切終結したことを

政府与党間において了解したところである。

しかしながら、戦後40年にならんとする現時点において今なお強い要望があるため、

我々は、昭和56年12月の政府・党合意に基づき改めて公正に戦後処理の諸問題を

検討してきたところである。

この間、議論に必要なあらゆる資料について検討し、また、

関係団体等からも意見聴取を行ったが、2ヶ年半にわたる

あらゆる面からの検討の結果として、

特に重要な恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題及び在外財産問題の三問題に

ついて得た結論は、大要次のとおりである。

①恩給欠格者問題(略)

②戦後強制抑留者問題(シベリア抑留者問題)

戦争が終了したにもかかわらず、シベリアに強制抑留された方々の労苦は、我々の想像を

超えるものがあったであろう。また、ポツダム宣言に違反して強制抑留され、捕虜の人道的な

取り扱いに関する国際慣習に反して苛酷な労働を強制された方々に対し対価もほとんど

支払われていないことや、事情は我が国と異なるが、西ドイツにおいて補償を行っている例が

あることから、関係者が国に補償を求める心情は理解に難くない。

一方、国においても、恩給法において抑留加算を設け、未帰還者留守家族等援護法により

抑留者の留守家族に対しても留守家族手当を支給する措置を講じているほか、

遺族及び傷病者に対し、恩給法、戦傷病者戦没者遺族等援護法及び戦傷病者特別援護法

により、恩給、年金等の支給、療養の給付等を行っている。苛酷な抑留を強いられたことは

真に同情すべきではあるものの、それもまた国民がそれぞれの立場で受けとめなければ

ならなかった戦争損害の一種に属するといわざるをえず、また、これに対し何らかの

政策的措置を新たに講ずべきかどうかについても、政府がこれまでとってきた上記の措置

及び他の戦争犠牲者との間の衡平という観点からも問題があろう。

③在外財産問題(略)

当懇談会は、戦後処理の基本的な在り方について検討を加え、更に、措置すべきであるにも

かかわらず残されている戦争損害があるかどうか、これまでに講じられた措置に不均衡なものが

あるかどうか、その後における新しい事実又は事情の変化によってこれまでの措置を見直す

必要があるかどうかについて、以上のとおり、特に、恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題及び

在外財産問題を中心に種々の観点から慎重かつ公平に検討を行ってきたが、いずれの点に

ついても、もはやこれ以上国において措置すべきものはないとの結論に至らざるをえなかった。

2

しかしながら、我々は、戦後40年にならんとしてなお強い要望を寄せている関係者の心情には

深く心を致さねばならない。

すなわち、わずかな軍歴期間の差により年金恩給を受給できない人々にとってみれば、

家族を残し、職業をおいて戦地に赴き、生命を賭けて国のために尽くした日々、

その間の残された家族の労苦は心を去らなかったと思われる。

シベリア抑留者にとってみれば、酷寒の地における苛酷な強制労働、食糧不足による栄養失調、

疾病、そして、異境に故郷を思いつつ什れた戦友の面影等は辛酸を極めた体験として

今なお心に刻みつけられているのであり、このような労苦は、当該者にとってなお心の痛みとして

償われることなく残されているのである。

引揚者にとって、長年にわたる平和な生活及びその間に培った財産の喪失、不安と恐怖の生活、

逃避行、家族の非命、離散といった悲惨な体験は決して忘れられるものではない。

平和の回復、国交正常化の実現、更に我が国経済の再建復興の達成が上記の多大の犠牲が

払われたことの上に立つものであることは、当事者だけでなく、一般国民も理解し、感謝している

ところである。

辛酸と労苦に満ちた戦争が終わり、廃櫨の上に再建された日本経済の発展はすばらしい。

当時の辛酸を知る戦争の被害者は既に老齢化し、この繁栄の中に取り残されつつあるとの

感慨を抱くであろうことは、容易に想像できる。自らも寄与したと認める今日の繁栄を戦後処理に

結びつけて考える気持ちも理解に難くない。

このような諸事情を考え、この際戦後処理問題に最終的に終止符を打つために、

当懇談会としては以下のことが適当と考える。

戦争損害が関係者にとって心の痛みとして償われることなく残っていることをふまえるならば、

求められることは、これらの尊い損害、労苦が時日の経過とともに国民の記憶の中から

忘れ去られ、風化していくことを防ぎ、更に後世の国民に語り継ぐことであり、

国民が戦争により損害を受けた関係者に対し衷心から慰籍の念を示すことである。

このため、今次大戦における国民の尊い戦争犠牲を銘記し、かつ永遠の平和を祈念する

意味において、政府において相当額を出椙し、事業を行うための特別の基金を創設することを

提唱する。この基金の事業については、関係者が各々払った犠牲、労苦をもふまえその心情に

沿ったものとなることが望まれるが、いずれにしても、具体的な事業内容、関係省庁等が行って

いる現行の関連諸事業との調整、財源措置、設立形態等この基金の具体化のためには

検討・調査すべき点が多々ある。上記基金の具体化のための検討、協議の場を設け、

恩給欠格者問題、戦後強制抑留者問題、在外財産問題等、それぞれ置かれた事情、損害の

性格等の相違をも勘案しつつ、公正かつ国民の納得のいく結論を得ることを望むものである。

このことが、数多くの労苦、損害を被った関係者の心を慰めるとともに、国民が今次大戦における

多大な犠牲の上にもたらされた現在の平和に対する思いを新たにし、将来へ向けての教訓とする

ことに資することを願うものである。

以上

その一方で、高級官僚たちは、自分たちの恩給のことも考えて、

自民党政府と一緒にになって、無謀な戦争で未曾有の惨禍を引き起こした

旧日本帝国陸海軍の最高指導者たちと、高級参謀たち加害者の

戦争責任を追究することなく、これら加害者たちに

年額500万円以上の破格の軍人恩給を支給し続けてきた。

07年3月29日の参議院総務委員会において、質問に答えて

総務省の戸谷好秀・人事・恩給局長は次のように答弁している。

「(軍人としての在籍期間が10年以上の)旧軍人及び遺族等の恩給は

1953年に復活した。現在まで55年間にわたって給付が継続されている。

これまで毎年支払われてきた軍人恩給費の総額は約47兆円である。」

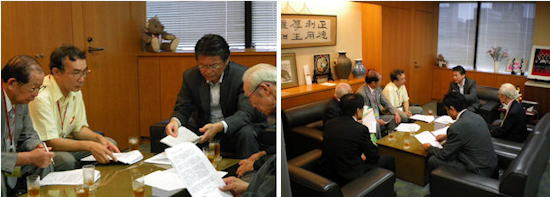

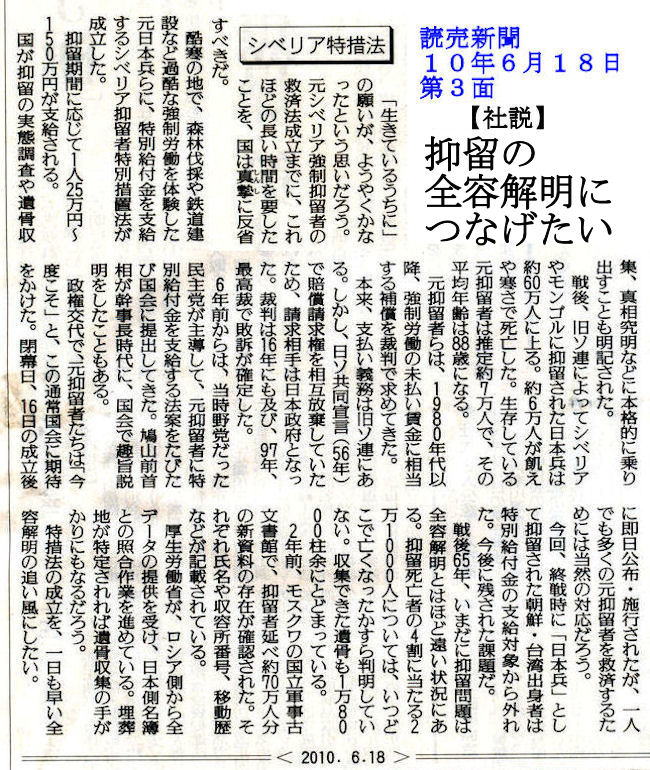

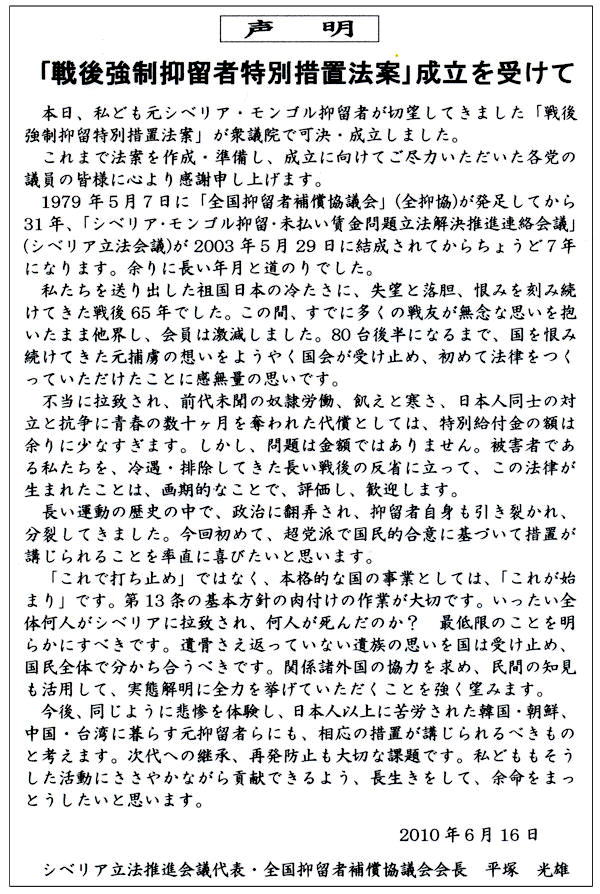

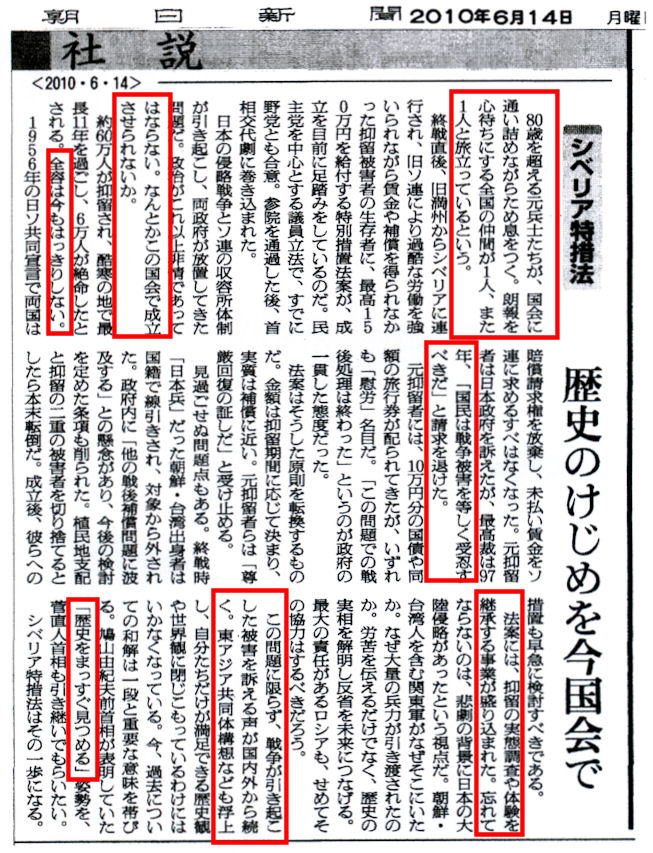

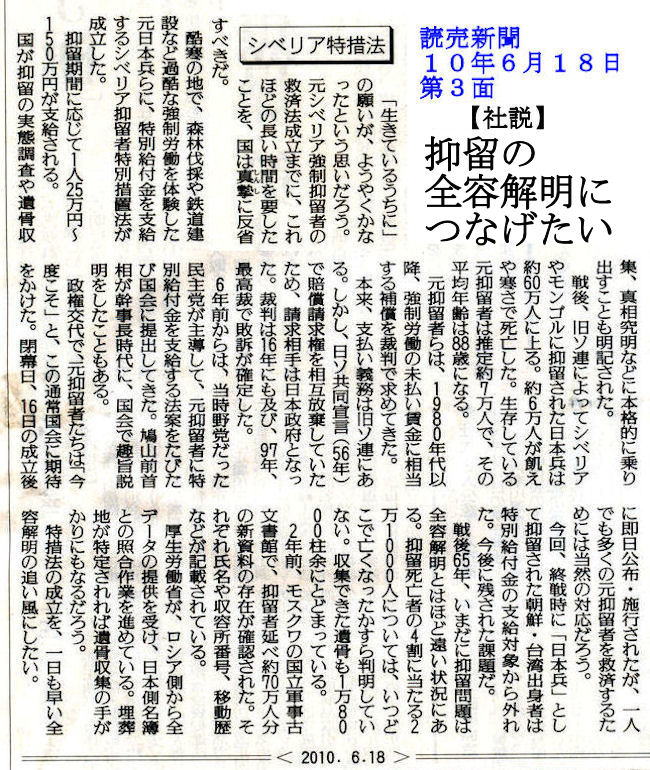

2010年6月16日、自民党と公明党の両党が欠席した衆議院本会議で

『戦後強制抑留者特別措置法案』(略称:『シベリア特措法』)が満場一致で

可決され成立した。

今回の『シベリア特措法』による支給総額は約200億円である。

自民党政府と高級官僚たちは

「戦争被害は国民が等しく受忍しなければならない」と言い続けてきた。

しかし、これは、

「ただし、戦争の惨禍を引き起こした

加害者である高級職業軍人と高級官僚は例外とする」

という注釈が必要な、国民を騙し続けているサギ行為である。

もっとも自民党政府は、【B29による無差別焼夷弾爆撃】で日本の主要都市を

廃墟にし、数十万人の民間人を焼き殺した、カーチス・ルメイ米空軍大将に

日本最高の勲一等旭日大綬章を贈った。

その自民党政府が昭和戦争の惨禍を引き起こした加害者の高級職業軍人たちを

厚遇することに不思議はないが!!!

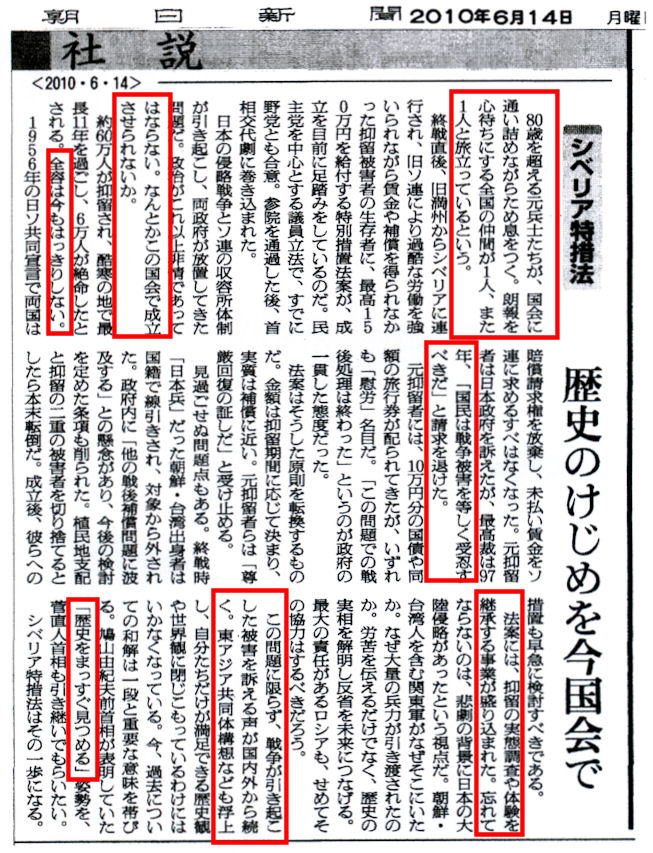

「戦後強制抑留者特措法」基本方針策定に向けての要望事項

厚生労働大臣 長妻昭様

「戦後強制抑留者特別措置法」第13条の基本方針策定に関連して、以下のとおり

要望させていただきます。

1.【従来の対応・資料の検証から】

従来の国の対応・対策をすべて検証し、何が足らなかったのか?を

充分検討してから今後の方針を打ち出していただきたい。

(とくに、「シベリア抑留」の定義、地理的・時間的領域、抑留者の

身分について、明らかにする必要あり。

データ的にも、旧軍関係資料の整理・研究、旧満州・樺太など

居留民資料の整理・研究、援護関係調査資料の整理・研究、

ソ連・ロシアからの伝来資料・ファイル等の精査・分析が必要)

2.【縦割り行政からの脱皮・民間の知見の活用を】

従来の対応・対策が、総務省、厚生労働省、外務省などの縦割り行政で、

その分担・相互協力の仕組みも明らかでないまま、旧陸海軍・復員局

などの「後始末」だけを行っているような側面があり、消極的で部分的な

対応に終わってきたとの印象を持つ。今後は民間の知見も活用して、

総合的・有機的、積極的な対応に転換していただきたい。

3.【幅広い情報収集と広報を】

死亡者情報の入手についても、官対官の関係で提供される情報しか

採用しないが方針だったが、日露の民間の研究者の参加やメディアの協力も

得て、幅広く情報を収集し、周辺の情報や資料も積極的に収集するように

改めていただきたい。(モスクワの公文書館だけでなく、各地の公文書館・

博物館・地方の官庁の徹底調査、ロシア側の放送や地方紙の協力が必要)

4.【民間も含めた日露合同調査検証委員会の設置を】

調査と検証作業のために「日露合同調査検証委員会」のような

タスクフォースを設置し、両国および周辺国の民間の研究者らの参加も得て、

迅速かつ効率的に作業を進めていただきたい。

5.【集中的な調査と公式報告の作成・公表を】

期間を限定して官民挙げて集中的な努力を行い、最低限、拉致・抑留された

総数、死亡者総数、内朝鮮・台湾・中国人などの国籍・民族別総数、

捕虜<軍人・軍属>・民間人の総数、移送・移動の流れ、帰国ルートと人数、

収容所・埋葬地情報などを公式に確定し、その傾向・分布などを明らかに

していただきたい。また、どのような計画、プロセスで抑留計画が立案・

遂行され、情報の管理が行われたのかも、ロシア側の協力を得て、

明らかにしていただきたい。

6.【日本人捕虜の作品・造形物の返還を】

抑留当時、日本人抑留者が作成した作品や生産品で、可能なものは

日本に返還を求め、本人や遺族に引渡すとともに、引き取り手がないものに

ついては国に保管・展示していただきたい。強制され制作者の意に反して

つくられたものでも、歴史の事実として、適切な説明を付して、

公開していただきたい。

7.【日本人捕虜の社会的経済的貢献の明示を】

日本人捕虜の労働量全体を集計した数字を算出し、それが当時のソ連経済に

どの程度貢献したものか明らかにし、正当な評価を与えていただきたい。

日本人抑留者が建設した建物や施設には、そのことを明示するプレートなどの

設置を求め、ロシアや関係国の教科書でもシベリア抑留について記述し、

生徒に教えるように求めていただきたい。

8.【国民全体で人災を心に刻む仕組を】

ロシアと日本の両方で、スターリンが拉致・強制抑留命令を発した

<8月23日>を心に刻むべき歴史的な日付として、国の記念日とし、

民間団体任せでなく、国が主体となって、政府主催で共同・合同して

記念式典を行っていただきたい。ロシアと日本のメディアにも積極的な

取り上げを求めたい。

9.【活用される本格的な資料館設置を】

これまで収集した資料だけでなく抑留者が描いた絵や記録などもさらに

提供を呼びかけて本格的な資料館を設置し、公開展示を行って

いただきたい。

(*参考:沖縄戦に関しては、「沖縄戦関係資料閲覧室」が内閣府によって

永田町に設置されている。)展示のあり方についても、平和祈念事業特別

基金が新宿に展示資料館を運営しているが、利用者の実態や機能を再検討し、

他の類似施設(昭和館やしょうけい館、舞鶴・引揚記念館など)との

提携なども視野に入れ、ボランティアなどを活用してあまり費用をかけずに、

利用者の便宜を図り、抑留被害当事者の声を反映したものに改めるよう

努力いただきたい。関係団体への補助金や助成金・委託事業のあり方も

再検討し、真に役立っている事業・活動に重点的に経済的支援を行うよう

改めていただきたい。

10.【次代に引き継ぐ未来志向的な事業を】

次世代を担う研究者の育成やマス・メディアと協力による啓発などにも

力を入れて、未来志向的な要素を大切にしていただきたい。日露双方で、

何を教訓化し、次世代に伝えていくべきか、を明確にし、意識的に次代に

引き継いでいく工夫をしていただきたい。

2010年8月18日

全国抑留者補償協議会会長・シベリア立法推進会議代表

平塚 光雄

ソ連の日本人捕虜虐待・参考情報

不法非道なソ連の人道に反する行為

1945年8月23日のスターリンの指令によってソ連軍は、ポツダム宣言に違反して

日本人軍人・民間人をシベリア等へ拉致移送して、奴隷として虐待し、酷使した。

その総数は70万人以上である。さらに満州・北朝鮮にいた情報機関関係者を

1万2000人逮捕して、シベリア等へ移送した。逮捕された情報機関関係者の中には

女性のタイピスト、通訳、看護婦も含まれていた。

シベリア等での、劣悪な住居環境、過酷な労働、不満足な食糧支給による飢餓などによって、

16万人以上が死亡した。最初の1945年の冬に10万人以上が死亡した。

後日、かろうじて日本へ帰還できた人たちの中から、抑留中の苛酷な労働や、シベリア桂肺などの

病気や、極度の栄養失調の後遺症によって、10万人以上が障害者や重病人となった。

ソ連軍は満州に駐在していた日本軍の食料・被服・薬品などはもちろんのこと、その他に

満洲国内にあった日本銀行券・朝鮮銀行・社債・株券・ダイヤ・金塊、工場の設備・機会・製品・

原料など、満洲にあった財貨を徹底的にソ連領内へ持ち去った。

さらには、ソ連は満洲から、田んぼの稲、事務所のイス・机、ドアのノブ、日本人住宅のフスマや畳

など、とにかくありとあらゆるものを強奪してソ連に運んだ。

拉致移送した日本人兵士や民間人たちからも、腕時計・万年筆に始まり、つぎつぎに持っていた

物品を略奪した。まったく想像もできないことではあるが、日本人を殴り倒して、金歯の金まで

剥ぎ取ったのである。

拉致移送された日本人捕虜(軍人及び民間人)は、極東地区、中央アジア、シベリア、モスクワ以東の

ヨーロッパ・ロシアの2,000余りの収容所において、炭鉱・鉱山における採掘労働、森林伐採、

製材、鉄道敷設、道路港湾建設、農漁業、建物建築などで、奴隷として酷使された。

逃亡を企てた者は容赦なく射殺され、見せしめのため遺体を晒された。

奴隷労働の中でも、鉄道建設や炭鉱・鉱山における採掘作業は、最も危険で過酷なものであった。

スターリンが最重視したバム鉄道建設には、「枕木1本ごとに日本人1人の亡き骸が眠っている」

と言われるほどのおびただしい死亡者を出した。

加えて極度支給食料不足と非衛生的な住居環境という厳しい生活条件の中、伝染病が蔓延した。

事故死、自殺などでも多くの死者が出た。

ソ連の日本人捕虜虐待・参考文献:

島根大学名誉教授 吉野蕃人(よしの しげと)著 『シベリヤ抑留記』

原書房 1995年8月発行 第80頁~第85頁

極度の栄養失調と重労働で死亡者が続出した

日本へ帰国させるというソ連軍の徹底した情報統制のもとに、関東軍将兵をはじめとした

日本人捕虜は、よろこんで輸送列車に乗り込んだ。

列車がシベリアに向かっていることを知るまで、だれもが「東京ダモイ」を信じていた。

バイカル湖をみても日本海だとさけんだと伝えられているほどだ。

もしシベリア送りとわかっていたら、関東軍将兵は、あんなにおとなしく連行されることは

なかったであろう。

こんな情報管制のもとに、食糧の備蓄もなく、防寒衣服ももたずに輸送されたことが、

シベリアに入った年の冬、日本人捕虜は悲惨な生活を強いられることになった。

シベリアに到着した捕虜を待ち受けていたものは、餓死すれすれの食糧事情と

重労働であった。そのうえ日本の冬を上まわる寒さのなかでの夏服だから、

エネルギーの消耗は言語に絶するものがある。

日本人捕虜に対する1日の配給量は、パン300グラム、穀物330グラム、肉30グラム、

魚130グラム、野菜800グラム、味噌30グラムが支給量だったといわれているが、

そんなものは雲のかなたの目標値でしかなかった。

当初は米も肉も魚も野菜もまったくないコウリャンかトウモロコシの粉をドロドロに

炊き込んだ粥だけの食事。やがて配給になったパンにしても水分の多い黒パンが

わずかばかり。

人間は慢性的飢餓の状態におかれると、食べ物に対する執着心がいっそう高まってくる。

おいしい食べ物へのあこがれから、口をついて出てくるのは食べ物の話ばかり。

いまごろ内地では餅を食べてるだろうな。いや寿司だ。松茸の味はかくべつだ。

きびしい捕虜生活ではこんなことを話し合うことで気をまぎらすことしかできない。

そんななか、あまりにもひどい食糧事情に、捕虜はつぎつぎと栄養失調になっていった。

もともと、ソ連からの食糧支給は将校と兵隊とで差があった。

労働を強いられる下士官・兵と、労働に従事しない将校との差で、労働量からして

兵隊に多く、将校に少ない配給量と決められていた。だが、関東軍という組織のなかでの

実際の配分は、将校に厚く兵隊に薄かった。

さらに兵隊のなかでも、階級と年次によって差があった。

こんななかで、もっともみじあな生活を強いられたのがこの年、内地からやってきた

現役の初年兵と、終戦直前になって召集された明治後期から大正初期生まれの

ロートル初年兵たちだった。

初年兵たちには、日々の重労働のほかに、抑圧された日々の内務班の生活がある。

こんな条件に置かれた環境から、この兵隊たちにいちはやく栄養失調の症状が現われた。

そもそも、栄養失調の原因は、栄養素の摂取量が収容所の寒さと労働に必要な量に

およばないことによっている。餓死すれすれの食糧での生活から感じた自覚症状は、

まず倦怠感となって現われた。とにかく根気がなくなり、思考力が低下してしまう。

気力もとみに衰えてくる。

栄養失調になった人は、骨と皮だけとなって最後には立つこともできなくなる。

なかにはそれと反対にむくんで水ぶくれのようになる人もいる。

収容所の地形はあちらこちらに起伏があった。

そこを自分の手で股をもちあげるようなしぐさで右、左と交互にゆっくりと足を出している人を

みかけると、ああ、この人も栄養失調になったなあとわかる。

栄養失調になると歩くのも苦痛となるのだ。

また、栄養失調になると行動に異常がみられる。

平素はうつろな目をしていても、食べ物をみると目が輝くのだ。

そして、配給されたわずかの食事をあちらの容器に移し、こちらの容器にと移して

もてあそぶかのようにして最後に口に入れる。

栄養失調がひどくなるにつれ、やがて足も立たなくなる。

しかし、食べることへの執着心はいっそう高まる。

だから、死ぬまぎわまで食べている。

缶詰の空き缶に入った粥を口に入れながら力つきて倒れていく。

これが栄養失調者の幕ぎれの特徴であった。

われわれは小学校一年生のとき、小学校で修身の時間に木口小平の話を教えられた。

日清戦争で進軍ラッパを吹いていた木口小平は、敵の集中砲火を受け銃弾に倒れた。

それでもラッパを吹きつづけ、進撃する味方の士気を鼓舞したという。

「木口小平は、敵の弾に当たりましたが、死んでもラッパを口から離しませんでした」と

くりかえしくりかえし声に出して暗唱したものだ。

日清戦争から50年たったシベリアでは、

「捕虜は、栄養失調になって、死んでも食器を口から離しませんでした」という

悲しくも痛ましいことばが生まれた。

12月になると、つぎつぎと重症の栄養失調患者が収容所から運び出されるようになった。

話によれば病院に入れるそうだと噂された。

しかし、そんな噂はあてにはならない。

労働力として不要になった捕虜だから、どっかに連れていって、まとめて殺してしまう

のではないかとささやかれた。

だから、足腰が立たなくなって入院していく栄養失調の人は、

収容所から連れだされるときは、「ああ、これで終わりだ」と観念せざるをえなかった。

この時期・同郷の初年兵、藤原は栄養失調でビロビジャンの病院に入院途中、

こと切れてしまっとたときかされた。同じ班だった石川も栄養失調で死んでしまった。

12月を迎えるころには、初年兵の愛媛の重松も、同郷の小池も、栄養失調で立つことも

できなくなっていた。12月になって、彼らもビロビジャンの病院に入院して行くことになった。

こんな雰囲気のなか入院していく彼らの気持ちはどんなものだったろうか。

年の暮れが近づくころには、私のまわりには初年兵はだれもいなくなってしまった。

入院したときくにつけ、私は「明日は私も同じ道を歩むようになるかもしれん。

はっきりしたことのわからない現状のなかでは、落胆することなく生きていてくれよ」と

彼らの気持ちを励ます心でいっぱいだった。

ここまでひどくならなくても、捕虜のほとんどが程度の差こそあれ、栄養失調になりながらも

過酷な収容所の作業を続けなければならなかった。

ソ連の無計画ともいえる食糧供給によってもたらされた悲惨なドラマは、シベリアに入ってから

翌年3月ごろまでがもっとも多かった。つまり、この時期、シベリアで、もっとも多くの捕虜が

生と死の振るい分けをされたわけだ。

もちろん、その死者の圧倒的多数が栄養失調によるものだった。

捕虜という拘束された状態で、飢餓感をいっそうつのらせる日々に、

われわれは一条の光明をもみいだせなかった。

ソ連の日本人捕虜虐待・参考文献:

辺見じゅん著 『収容所から来た遺書』

文藝春秋 1989年6月発行 第20頁~第22頁

飢餓地獄と重労働地獄

鐘が不気味に鳴り響き、重労働の一日を告げた。

夏は午前3時になると日が昇り、夜は午後9時まで明るい白夜である。

しかし、冬は朝の9時を過ぎてもうす暗く、午後の4時になると夕闇に包まれる。

青空と太陽をおがめる日はひと冬にそう多くない。

雪雲の重くたれこめた、うっとうしい冬空の日がつづき、しばしば吹雪く。

よほどの吹雪か零下40度を下回らないかぎり、作業に変更はなかった。

食事はひどいもので、一日に黒パンが350グラム、

朝夕に、カーシャと呼ばれる粥(かゆ)が飯盒(はんごう)に半杯ずつか、

野菜の切れはしが二、三片浮かんだ塩味のスープ、砂糖が小さじ一杯支給されるだけだ。

毎日が空腹との闘いだった。

松野が初めて黒パンを食べたのは、護送中の貨車のなかである。

黒パンを口にしたとたん、ザラザラした舌触りと独得の酸っぱい味が異様だった。

ところが、ラーゲリに入れられて一ヵ月もしないうちに、

黒パンがこの世でいちばんうまいものに変った。

黒パンの分配のときは、みんな目の色を変えた。

食事当番が炊事場から黒パンを受け取ってくると、

「蚕棚」にいる者たちの目が、当番のパンを切り分ける手に集中する。

一本の黒パンをだいたい七、八人で分けるのだが、厚さのわずかの違いも見逃さない。

とくに外側の堅い部分は腹持ちがいいので、その部分がだれにあたるかが

最大の関心事となった。

黒パンは元々、作業場に携帯していく昼食用なのだが、

最初のうちは空腹のあまり朝食のときに食べてしまい、

夜まですき腹をかかえての作業の長くて辛いことといったらなかった。

そこで、切れの黒パンを、朝、昼、晩の三食分に分け、

それをさらにサイの目に千切って水でふやかして、

少しでも空腹感をまぎらわす工夫をして食べた。

わずかの黒パンをめぐって、怒鳴り合ったり、

掴み合いの喧嘩(けんか)になることは再々だった。

黒パンにまつわる悲惨な話はどこのラーゲリでもこと欠かない。

食事当番がなに者かに頭を殴られて黒パンを奪われるという騒ぎもあった。

真相は、一度でいいから満腹になりたいと、

当番自身が自分の頭を殴って、奪われたように見せかけたのだ。

また、炊事場から黒パン一本を盗んだ男が、夜中に夢中で腹につめこんで

水を飲んだとたん、胃の中でパンが急激に膨張して、

もがき苦しんで死んだという事件もある。

仲間たちはそれを知ると、気の毒に思うより、

「あいつは腹一杯食べたので、死んでも本望だったろうな」と、

かえって羨ましがったりした。

松野自身、夜ごと黒パンを腹一杯食べる夢を見るようになった。

ラーゲリの近くには馬鈴薯畑が広がっていた。作業現場への道すがら、

監視兵の目をかすめて、畑から盗んで食べる者があとを断たない。

ある日、作業場の帰りに、馬鈴薯と間違えて凍った馬糞を拾ってきた男もいる。

営内や作業現場で獲えたネズミや蛇や蛙やカタツムリなどは大ごちそうの部類で、

運悪く毒草や毒キノコを食べて気が狂って暴れる者もでた。

ソ連の日本人捕虜虐待・参考文献:

いまい・げんじ(今井源治)著 『シベリヤの歌-兵士の捕虜記』

三一書房 1980年4月発行 第170頁~第178頁

重労働地獄

体力の劣る者を死に追いやったターチカ土盛り作業

メーデーの休みが終って間もなく、収容所全体が異様に緊張した雰囲気に包まれて、

いよいよ本格的作業に突入することになった。

広大な原生林や湿地帯を貫いて敷設する鉄道の、予備工事たる森林伐採等その他は

着実に進み、延々、万里の長城のごとき鉄道路盤建設の土盛り作業の幕が切って

落されたのである。

これは文字通りの人海作戦だった。沿線に配備された幾万の日本人捕虜の労働力は

その体力の限界を超えてこの大作業に投入された。

ターチカと称する一輪車の手押し車を使ってのこの強制労働のために、

体力を消耗しつくした日本人捕虜は、次々と倒れていった。

日本人捕虜は、死にいたるこの強制労働をターチカ地獄として恐れた。

一昔前、日本でも使われていた一輪手押し車

一昔前、日本でも使われていた一輪手押し車

粗削りの白樺の木組みに、底板も側板も松の割板をぶっつけただけの一輪車ターチカの

鉄輪が土にめり込むので、細い丸太を組合せたタラップを通路に敷き、その上をゴロゴロ押して、

私たちは明けても暮れても、蟻(あり)の様に休みなく土を運びつづけた。

毎朝、作業場に着くと、路盤を挾んで各分隊は受持の場所に入り、プララープ(作業監督)から

指示された分隊長は、部下全員を一線に並べ、白樺の杖で作った物差で計り、例えば、高さ

2メートルの崖を、巾2メートル、奥行をいくら、といった工合に、めいめいの作業量を割当てた。

こうして与えられたノルマは、どんなことがあっても、その日のうちに完遂せねぽならない。

十字鍬で掘り崩し、円匙を使って土をターチカに満載し、やっとこさと重い舵棒を持上げて、

タラップの上をゴロゴロと押してゆく。路盤に着くと揮身の力をこめて、ターチカをどんと反転させて

土をぶちあけ、ほっと一息、空になったターチカを押して急ぎ帰って又、土を積込んでは押してゆく。

往路と帰路の定められたタラップの上を、ぐるぐると鎖の輪の様に休みなく運んでは帰る

ターチカの列! どんなに苦しくても、立ち止れば、たちまち、後続のターチカが聞えるし、

第一、足を止めていてはノルマが果せない。

ただもう、気息奄奄(きそくえんえん)、「小休止」の声を聞くや、みんな、その場の土の上に

ペタリと倒れて息を休め、「作業はじめ!」の号令で、むっくりと起き上って、又もターチカの

舵棒を握り、円匙を揮いはじめるだけである。

こうして無我夢中に働きつづけても、午後になると労働力の個人差は歴然として現れる。

生身の肉体をもって土に取り組む原始的な、画一的な労働条件にあっては、もはや

頭脳も教養も役には立たず、只、体力の差と、労働経験の多少だけがものをいうのだ。

夕方の作業終了時がくる頃、辛うじてノルマを果し得たものはよいが、周囲の者に比べて、

まだ、自分だけが大量の土を運び残している場合は実に辛かった。

土を掘り取った跡をみんなと一線に揃えねばならず、全員が終らないと分隊が帰営する

ことが出来ないのだから、仲間達がいらいらした表情で、腰を下して待っている中を、

自分ひとりが最後の力を振りしぼって、残した土を運びつづけるときは、ああもう、

このままバッタリと昏倒してしまいたい、とさへ思った。

あるとき、そんな私の横から、さっと自分のターチカを曳き入れて、運ぶのを手伝ってくれた

若者があった。私は涙が出る程、嬉しかった。大柄で、スマートな優しいその若者は

池下仲敏と云って、岡山県上道郡出身だったと覚えている。

体力の劣っている者は、きまって毎日、遅れざるを得ない。なんぼ一生懸命

やっても、血を吐く思いで働き続けても、どうしてもついて行けないのだ。

「あいつ、また遅れてやがる……」と、周囲から白い眼で睨まれないために、

隣の者の土の減り工合と自分のそれとを見比べつつ、必死になって追いつこうとの焦り !

いくら何でも、そうそう毎日手伝って貰うなんて、肩身の狭い思いはしたくない。

私は、ターチカに積み込む一回量を多くするより方法が無いと考えたが、体力のすぐれた者は、

その積込む円匙の手さばきからして、はじめから違うのだ。積み込んだ上にも積み込み、

精一ぱいの力で踏ん張ってターチカを押して行くと、足に巻いたゲートルの下にまで、ドキドキと

はげしい動悸のうつのが感じられた……。

土というものは掘れば掘る程、量が殖えるようだ。自然土の崖を十字鍬で掘り崩すと、

土の量はおどろく程に殖えた。なんのこれしき、と思って運んでも運んでも、

なかなか渉らなかった。そして細い砂質の柔い土ならば、掘り易かったが、運悪く、荒い砂礫や

石塊の層に打つ突かると、円匙はガツンとはね返されて、腹の芯までピーンとひびいた。

はじめのうちは低かった路盤が、日に日に高くなり行くにつれて、足場の上に架けた

タラップの上を押して行くときなど、グラリと傾いたターチカの重みを支えかねて、

よく、そのまま転落することがある。粗末なターチカは、たちまち破損し、それを

修理している間に、又しても他の者より遅れねばならなかった。

増大する絶望的な苛酷なノルマ

他の仕事、たとえば森林伐採だとか、道路修理、建築、其の他は、それが一時的に

どんなに激しい作業であっても、そこには多少の息吐く間もあり、若干乍ら仕事への興味も

無くは無い。

だが、ターチカ押しだけは別だ。思考も智恵も無用、只、肉体力の限りをつくして、

真正面から土に取り組み、掘っては積み、積んでは運ぶ、いつ終るとも知れぬ果しない

単調な仕事だ。しかも、只、機械的にやってさえいればそれでよいのならまだましだが、

このターチカ作業には、物凄い体力の消耗と、絶望的な苛酷なノルマの重圧がある。

しかも、ソ連側は否が上にも、悪辣極まるあの手、この手を使ってきた。

先ず、その日のノルマを完了した分隊は作業終了時間を待たずとも帰営させると云い出した。

馬鹿正直なヤポンスキー達は一刻も早く収容所に帰って、夕食の黒パンとスープにありつきたい、

休みたい一心から、競い合い、各分隊長は他隊に負けじと部下を督励した。遅れる者を叱陀し、

強者にそれを手伝うことを命じ、兎に角、分隊としての作業終了を急がせるのであった。

斯うした必死の競争の結果、各分隊共に殆んど時間中にノルマ完了出来る迄に漸く漕ぎつけた

のである。

と、みるや、ソ連側は悪辣不法にも、一躍、ノルマの大巾引上を通告して来た。

「そんな無茶なはなしがあるものか !」と抗議すると、ソ連側はしゃあしゃあとして言った。

「今まではヤポンスキー達が馴れないので、仮のノルマであった。

これが、ほんとうの正しいノルマなのだ」

畜生 !、小休止の時間も惜しんで、全員一致して悪戦苦闘の結果、得たものは

ノルマの引上であったとは……。

しかし、それがどんなに死物狂いの努力であったにしても、兎も角、無理すればどうにか

出来るといううことを立証して了ったということはソ連側にとっての思う壺だ。

一且、締めた綱は絶対に緩めないのがソ連の基本方針なのだから……。

苛酷な上に更に増大された苛酷なノルマに向って、

私たちの血みどろの重労働は続く。

ああ、いつになったら私たちは帰れるのか、果して、ほんとうに帰らせるのだろうか ?

そんな、ダモイの話さへ交す暇も無く、ぎりぎりに精根尽きる思いでターチカの舵棒を

握り、円匙を揮ったが、不法なノルマの壁は厚かった。

茨城県出身の関さんは、みるからに篤実な農民出身者で、私よりは労働に馴れた人

だった。ターチカの土を円匙の背でピタピタと叩いて積めるだけ積み込み、あり合せの紐や

ベルトを繋ぎ合ぜて舵捧に結えつけ、それを首にかけた。そして、首の力と、両腕の力で

やっと舵棒を持ち上げて、歯を食いしばってターチカを押して行くさまは丁度、

軛(くびき)に縛りつけられた牛を見るようで痛ましかった。

こうまでして能率を上げようと努力した関さんの仕事は、なるほど私たちよりは捗ったけれど、

その顔色はみるみる悪くなり、眼は落ち凹み、やがて、栄養失調者として

どこかへ送られた。その後の消息は分らない。

悪辣非道なソ連収容所当局の増食、減食命令

ソ連側の打った次の手は優秀作業分隊に対する増食である。

「昨日は**分隊が増食を貰ったそうだ」などと、みんなは羨しげに話し合った。

箱崎分隊も、何かの拍子にそれを受けたことがあった。その日の夕方、喜び勇んで

帰営してみると、定量の350グラムの黒パンの上に、増量分50グラムのマッチ箱程の

小片がチョコナンと載っかっいた。たったそれだけのことでも、増配のある日は、

朝からいそいそと、「今夜は増食があるぞ !」「黒パン、350グラムに、プラス50グラムで

400グラムだな」などとささやき、分隊は活気づいた。

ほんの一口にも足りない黒パンが増配されるというだけで、

大の男が一日中、子供の様に、嬉々として働いた。

飢えさせておいて、食いもので釣って働かせようとするソ連側のやり方は、丁度、

軛(くびき)に縛りつけられた牛の、鼻先すれすれに草の束を吊して、それを食おうとして

前進する牛の力を利用するのに似ている。が、餌に釣られて涎(よだれ)を垂らし、

首を懸命にのばして働く牛の愚かさを笑うことはできない。

なんというヤポンスキーの愚直さ、馬鹿正直さ。

まだある。次の手は捕虜個人に対する増配、減配だ。

「分隊長は毎日、部下の中から2名のハラショーラボータ(優秀労働者)を選び、

これには2割の増食を与えよ。そして同時に4名のニニハラショウラボータ

(不良労働者)を選び、これには1割の減食を実行せよ」という命令が出た。

このため、毎日、ソ連側に個人別実績を報告しなければならなかった。

不良労働者とされた者から削った分を、優秀労働者とされた者に与えるのだから、

分隊としての総量は変らないわけだ。

労働能力には個人差がある。弱者はそれなりに必死になってやっており、決して

サボっているわけではない。体力が衰えて働けない者から食事を削ったら、

弱者は益々衰えて犠牲者の増加に拍車をかけるだけであった。

そして親しい仲間同士の一方が、乏しい食事を削られて恨めしそうに見ている目の前で、

それを貰った一方が多く食うなどということは、いくら浅間しくなり下ったとしても、

平然と出来ることではない。

ソ連側の厳命とは云え、これには心ある分隊長は困った。命令ならどんな命令でも

忠実に実行する軍人精神を発揮して実施した分隊長もあったが、中には、増減を順番に

やったり、人名の報告だけで胡麻化してしまった分隊もあった。

日本人の感覚としてはこれが当然だろう。

ソ連の日本人捕虜虐待・参考文献:

高杉一郎著 『極光のかげに シベリア俘虜記』

岩波文庫 1991年5月発行 第206頁~第208頁

初めて体験させられた重労働

私が苦しんだのは、むしろ労働への恐怖であった。

私にはかって肉体労働の名に値いするような労働の経験がなかった。

私は製材所勤務の作業隊に配属された。

製材所は、収容所を出て4キロ近く荒野のなかの一本道を歩いてゆくと、

密林の縁に、小さな川に沿って立っていた。

壁に赤いペンキで製材工場と書かれた稚い(いとけない)文字が読まれるが、

それは工場というにはあまりにも見すぼらしい、半ば朽ち腐れたバラック式の建物であった。

製材所の周囲は、塵捨場のように汚れ、散乱している。

原木も、背板も、バタも、オガ屑も、まるでわざとそんな並べ方をしたのでもあるかのように、

無秩序な上に、いたるところに自然の便所があって、足の踏み場もない。

しかし、内部に入ると、そこの壁には、これもおなじように稚い(いとけない)文字で、

私にさえわかる誤字を含んではいるが、つぎのような堂々たるスローガンが掲げられてあった。

「同志労働者、婦人労働者、技術者、技師諸君 !

スターリン五か年計画を四か年で遂行しよう!」

「労働は、資本主義のもとでは、奴隷的、懲役的な義務であったが、

社会主義のもとでは、名誉なこと、栄誉なこと、勇敢と、英雄的な事業である!(スターリン)」

この小さな製材所の主要な任務は、バム鉄道建設用の枕木の生産であるが、

1交替時間(実労働8時間)に、およそ360本、1日(3交替時間)には1100本近くの枕木が

生産される。

機械は24時間ぶっ通して、一瞬も休みなく廻転した。

生産の工程について言えば、先ず、小川の上流から流されてくる原木を鳶(とび)で整理し、

ワイヤ・ロープで揚陸集材し、これを二人用の鋸で一定の長さに切り、移動丸鋸にかけて枕木とする。

さらに、その皮をむいて仕上げたのち、検査役のロシア人がこれを一等材、二等材と区別した記号を

しるすと、引込線附近のそれぞれの集積場に運搬して井桁に組む。

移動丸鋸の運転と、その他の主要な場所にはロシア人の労働者が熟練工として働いたが、

彼らはほとんど例外なく居住の制限を受けた囚人で、トロッキイが最高司令官であった当時の

赤軍の制帽-てっぺんの尖った、ヨーロッパの童話に出てくる悪魔の被るような帽子-を

みな被っていた。

バタとオガ屑の運搬整理には、この製材所で壁のスローガンが呼びかけているたった2人だけの

婦人労働者が従ったが、彼女たちは裸足(はだし)のまま担架をになって、まるで高麗鼠のように、

1日中駆けずり廻った。私は彼女たちが休んだり、話したりしているのを見かけたことがない。

それは言葉の正当な意味で、働いているというよりは、なにかに追いかけられているといった感じ

であった。

移動丸鋸に木材を送りこみ、できあがった枕木を送りだす仕事をあたえられた最初の1週間は、

私自身も口をきくことなどは思いもよらなかった。

8時間ぎっしり、一瞬といえども神経と筋肉を休めることができない。

眼を外らせば、その瞬間に丸鋸にはねとばされることは請けあいである。

(事実、この場所からはその後幾人もの外傷者がでた。)

私は、心身ともに綿のように疲労困憊(ひろうこんぱい)したが、

それでもなお休息することはできなかった。

機械はかたときも、とどまることがないからである。

渾身の抵抗力をこめて支えている木材を、稔りをたててたちまちのうちに食いつくす丸鋸に、

私はおそろしい生き物に対するような恐怖と憎悪を感じた。

ロシア人の労働者が、私を攻めたてるように運転してくるその機械を、私はできるものならば

破壊してしまいたいとなんど思ったかしれない。

19世紀のはじめ、英国のノッティンガムやランカシャで機械を破壊した労働者たちの心理を

私はひそかに想像した。

またあるときは、なにもかも投げ出して、大地に身を伏せて号泣したい欲望に駆られた。

しかしもちろん、そんなことはできるはずもなかった。

歯を食いしばって、私は苦しみに堪えた。

重労働となにげなくいわれるものの意味を、私はここで身をもって体験した。

ソ連の日本人捕虜虐待・参考文献:

石原吉郎著 『石原吉郎詩文集』

講談社文芸文庫 2005年6月発行 第98頁~第114頁より抜粋

「ハバロフスクには、六分所および二十一分所と、いずれも捕虜時代の呼称を

そのまま踏襲した二つの収容所があって、いわゆるソ連の〈かくし戦犯〉

(サンフランシスコ条約の一方的成立に備えて、ソ連が手許に保留した捕虜・抑留者の一部で、

極東軍事裁判とは無関係に、ソ連国内法によって受刑したもの)を収容していたが、

入所経路はまったくちがっていた。

六分所は、ソ連の強制収容所でももっとも悪い環境にぞくする

バム(バイカル.アムール鉄道)沿線の密林地帯から移動して来た日本人が主体で、

移動後の緩慢な恢復期に、バム地帯での身心の凍結状態から脱け出すために、

かなりアンバランスな緊張状態を経験しなければならなかった人びとが大部分を

占めていた。

人間の結びつきが恢復して行く過程もかなり特殊で、それも長い相互不信の期間を

必要とした。

入ソ直後の混乱と、受刑直後のバム地帯でのもっとも困難な状況という、

ほぼ二回の淘汰の時期を経て、まがりなりにも生きのびた私たちは、

年齢と性格によって多少の差はあれ、人間としては完全に「均らされた」状態にあった。

私たちはほとんどおなじようなかたちで周囲に反応し、

ほとんどおなじ発想で行動した。

私たちの言動は、シニカルで粗暴な点でおそろしく似かよっていたが、

それは徹底した人間不信のなかへとじこめられて来た当然の結果であり、

ながいあいだ自己の内部へ抑圧して来た強制労働への憎悪が

かろうじて芽を吹き出して行く過程でもあった。

おなじような条件で淘汰を切りぬけて来た私たちは、

ある時期には肉体的な条件さえもが、おどろくほど似かよっていたといえる。

私たちが単独な存在として自我を取りもどし、

あらためて周囲の人間を見なおすためには、

なおながい忍耐の期間が必要だったのである。

昭和二十年、敗戦の冬、鹿野と私は相前後してハルピンで抑留された。

抑留のきっかけが、いずれも白系ロシヤ人の密告であったことも

奇妙な暗合である。翌年初め、鹿野は北カザフスタン、

私は南カザフスタンの収容所へそれぞれ収容された。

私の最初の抑留地はアルマ・アタであったが、

ここで三年の〈未決期間〉を経たのち、昭和二十三年夏、

選別された一部抑留者とともに北カザフスタンのカラガンダヘ移された。

翌年二月私は正式に起訴され、カラガンダ市外の中央アジヤ軍管区

軍法会議カラガンダ臨時法廷へ身柄を移された。

四月二十九日、私は他の独房の十数人とともに重労働二十五年という

予想外の判決を受けたのち、カラガンダ第二刑務所へ送られ、

想像もできなかった未知な環境での、新しい適応の過程をあらためて

踏みなおすことになった。

八月初め、この新しい集団は、炭坑に近い収容所に移され、日ならずして

私たちもその後を追った。この収容所は、短期間の刑事犯専用の収容所で、

私たちのような特殊な長期囚は収容できない所であったが、所長同士の

闇取引で、一時労働力を融通したことがあとでわかった。

翌日から私たちは土工にかり出された。

八月末、私たちはあわただしく刑務所へ送り返され、いくつかの集団に編成されて、

つぎつぎにカラガンダを出発した。私は先発の集団と共に囚人護送隊へ引渡され、

ストルイピンカ(拘禁車)でシベリヤ本線へ向けて北上した。

途中ペトロパウロフスクとノボシピルスクのニカ所のペレスールカ(中継収容所)を

経由した私たちは、案に相異してタイシェットのペレスールカ(中継収容所)に

収容された。このタイシェットがバム鉄道の起点であることを知ったときの、

私たちの不安と失望は大きかった。

日ならずして後続部隊が到着した。東は極東、西はウクライナ、

沿バルト三国に到る地域から続々と送りこまれて来たさまざまな民族によって、

ペレスールカ(中継収容所)はぼう大な民族集団にふくれあがっており、

私たちはたちまちそのなかにのみこまれてしまった。

判決にさいして、本来あるはずのないソ連邦の市民権を剥奪された私たちは、

ここで完全にソビエト連邦の強制労働体制のなかに押しこまれたのである。

十月の終りに近い頃、この地方をしばしばおそう苛烈な吹雪のなかで、

とつぜんエタップ(囚人護送)の命令が出た。私たちはつぎつぎに呼び出されて、

車輔ごとに編成を終り、夜になって引込線にはいって来た貨車に押しこまれた。

サーチライトに照し出された、厳重な監視下での異様な乗車風景は、そのさき、

私たちを待ちうけている運命を予想させるに充分であった。

それにもかかわらず、暗い貨車のなかに大きな樽が二つ用意されており、

一つが飲料水、他が排便用であることを知ったときの私たちのよろこびは

大きかった。〈走る留置場〉と呼ばれるストルイピンカ(拘禁車)での

経験から、人間は飢えにはある程度耐えられても、渇きと排泄には

ほとんど耐えられないことを思い知らされていたからである。

ストルイピンカ(拘禁車)では、排便は二十四時間に一回という、

忍耐の限度をこえたものであった。

私たちは貨車に乗りこむやいなや、争って樽の水を飲んだ。

飲めるうちに飲んでおかなければ、いつ飲めなくなるかも知れない

という囚人特有の心理から、飲みたくない者まで腹一杯飲んだ。

便器があるという安心もあったが、その容量まで考えて自制するような

余裕は私たちにはまったくなかった。

仮にあったとしても、すでに始まった混乱と怒号のなかでは、

どうすることもできなかったであろう。

発車後数時間で、はやくも樽をあふれた汚物が、床一面に流れはじめた。

私たちは三日間、汚物で汚れた袋からパンを出して食べ、

汚物のなかに寝ころんですごした。

収容所生活がほとんど無造作な日常と化した時点で、あらためて

私たちをうちのめしたこれらの経験は、爾後徹底して人間性を喪失して行く

最初の一歩となった。

十月下旬、沿線の密林はすでに雪に掩われており、汚物に濡れたままの

私たちの衣服は、みるまにまっ白に凍って行った。

私たちはただちに「コロンナ33」と呼ばれる収容所へ追いこまれたが、

この日から翌年秋までの一年が、八年の抑留期間を通じての最悪の期間

となった。それらの状況の詳細を語る余裕はない。

ただ私自身は、これらのほとんど「脱人間的」な環境を通過することによって、

鹿野が先取りしたペシミズムに結局は到達したと考えている。

バム地帯のような環境では、人は、ペシミストになる機会を最終的に奪われる。

(人間が人間でありつづけるためには、周期的にペシミストになる機会が

与えられていなければならない)。なぜなら誰かがペシミストになれば、

その分だけ他の者が生きのびる機会が増すことになるからである。

ここでは「生きる」という意志は、「他人よりもながく生きのこる」

という発想しかとらない。

バム地帯の強制労働のような条件のもとで、はっきりしたペシミストの立場を

とるということは、おどろくほど勇気の要ることである。なまはんかな

ペシミズムは人間を崩壊させるだけである。

ここでは誰でも、一日だけの希望に頼り、目をつぶってオプティミストに

なるほかない。(収容所に特有の陰惨なユーモアは、このような

オプティミズムから生れる)。

そのなかで鹿野は、終始明確なペシミストとして行動した、ほとんど

例外的な存在だといっていい。後になって知ることのできた一つの例を

あげてみる。

たとえば、作業現場への行き帰り、囚人はかならず五列に隊伍を組まされ、

その前後と左右を自動小銃を水平に構えた警備兵が行進する。

行進中、もし一歩でも隊伍を離れる囚人があれば、逃亡とみなして

その場で射殺していい規則になっている。

警備兵の目の前で逃亡をこころみるということは、ほとんど考えられないこと

であるが、実際には、しばしば行進中に囚人が射殺された。

しかしそのほとんどは、行進中つまずくか足をすべらせて、

列外へよろめいたために起っている。厳寒で氷のように

固く凍てついた雪の上を行進するときは、とくに危険が大きい。

なかでも、実戦の経験がすくないことにつよい劣等感をもっている

十七、八歳の少年兵にうしろにまわられるくらい、

囚人にとっていやなものはない。

彼らはきっかけさえあれば、ほとんど犬を射つ程度の衝動で発砲する。

犠牲者は当然のことながら、左と右の一列から出た。

したがって整列のさい、囚人は争って中間の三列へ割りこみ、

身近にいる者を外側の列へ押し出そうとする。

私たちはそうすることによって、すこしでも弱い者を

死に近い位置へ押しやるのである。

ここでは加害者と被害者の位置が、みじかい時間のあいだに

すさまじく入り乱れる。実際に見た者の話によると、

鹿野は、どんなばあいにも進んで外側の列にならんだということである。

明確なペシミストであることには勇気が要るというのは、

このような態度を指している。それは、ほとんど不毛の行為であるが、

彼のペシミズムの奥底には、おそらく加害と被害にたいする

根源的な問い直しがあったのであろう。そしてそれは、

状況のただなかにあっては、ほとんど人に伝ええない問いである。

彼の行為が、周囲の囚人に奇異の感を与えたとしても、

けっしてふしぎではない。彼は加害と被害という集団的発想から

はっきりと自己を隔絶することによって、ペシミストとしての

明晰さと精神的自立を獲得したのだと私は考える。

翌年夏、私たちのあずかり知らぬ事情によって沿線の日本人受刑者は

ふたたびタイシェットに送還された。私たちのほとんどは、

すぐと見分けのつかないほど衰弱しきっていた。

集結後、日ならずして、ふたたびエタップ(囚人護送)が編成され、

シベリヤ本線を東へ向けて私たちは出発した。このときは偶然、

おなじ貨車に鹿野と乗り合わせたが、疲労のためほとんど

口をきくこともなく、なかば昏睡状態のままハバロフスクヘ到着した。

到着後私たちは、すでに捕虜が帰還したあとの六分所に収容されたが、

健康診断に立会った軍医が容易にその理由を信じなかったほど、

ほとんどが衰弱していた。

このときから、私たちの緩慢な〈恢復期〉が始まる。待遇が一般捕虜なみに

切りかえられたこともあって、健康の恢復は思ったよりも急速であったが、

精神的な立直りは、予期しない逆行現象をもまじえて、試行錯誤に近い

経過をたどった。

誰もが精神的に深く傷ついており、もっとも困難な状況でのお互いの行動を

はっきりおぼえていた。

わずか一年の強制労働によって、人間として失なったものは私たちには

大きすぎた。

それらのひとつひとつを取り戻して行く過程は、とりもなおさず、

人間としての痛みと屈辱を恢復して行く過程となった。

一年後、ほとんど健康を恢復したあともなお、

私たちの精神は荒廃したままであり、およそ理由のない猜疑心と、

隣人にたいする悪意に私たちは悩まされつづけた。」

以上

一昔前、日本でも使われていた一輪手押し車

一昔前、日本でも使われていた一輪手押し車