MJ[安井氏/窪田氏/金田氏]の記事を参考にして、現在[NF式、LCR式、NF-CR式、球のAmpex-Dynaco式]4台の自作フォノアンプがある(義理も節操もないオトキチ!)。 逆RIAA回路および実測で可聴域±0.3dB以内を達成。 スペック上、大差ないのに音はそれぞれ違う。NF-CR式にはNF定数切り替えてMC用High-gainスイッチをつけ、入力抵抗も33/150/CZ/1.5K/47KΩ/Short切り替えできるようになっているのでほぼ全種のカートリッジに対応できる。常用のCZポイントにはZはShureのM85(DC720Ω/1.2KΩat1KHz/約0.68H)とCは720pfを使用している。MC負荷用33/150Ωにはそれぞれ3300/680pfを並列してMHzオーダーの高周波をカットしている(安井式)。高出力型MC(DL‐102&DL-110)や一部のMM(再生帯域の狭いPickering NP/AT)には1.5KΩ受けが良いようだ。 LuxなどのフォノアンプにもあったShortポイントは再生出力自体でカートリッジのコイル(実際は巻芯の磁性体)を消磁するためのもので、帯磁して高域の抜けが悪くなった時使うと効果が現れる(ように思える)。

NFが少ないものほど生きがいいように思う。またイコライザー素子のCによってもずいぶんと音が変わる。 銅箔スチコンは抜けがいい(さわやか)。フィルムは粘りがある(もたつく)。全て外観が音に現れているのが面白い。 うなぎが精がつくと思われているのと同じか?

未だ試していないイコライザー方式は:1)SATRIのMC用電流アンプ 2)DATに直接録音して全体の出力レベルを上げてからRIAA変換

いずれにしても、入力抵抗はカートリッジに合わせると暴れが少なくなる。MMは47kΩ受けが標準だが10kΩ〜100kΩまで可能だ(低いほどおとなしい音になる)。MCは100Ω受けが普通だが10Ω〜47kΩまで変えてもMMほど音質の変化は少ない。

要望又は期待:コンピューターでRIAAイコライズするソフト(既にグラフィックイコライザは多種ある)。ハードの専用DSPでも可能だかすぐ陳腐化する恐れがある。処理速度は遅くても良いから精度良く記録媒体に随時取り込み保存できるものが望ましい。でもこれが実現すれば純粋にアナログではなくなるが。

デジタルのDAC+LPFで波形が変形するのが分かったので、フォノアンプでも波形が変形するのを見ないと公平でない、と考えてフォノアンプの再生波形集を作りました。

1987年のIEC60098(項目10.2.1) を読みましたら従来の時定数3180/318/75µs(50/500/2122Hz)に追加として, サブソニックノイズを抑える目的で7950µs(20Hz)が推奨されています。再生時2-20Hzの特性はそれ以上減衰していても良いとされていますので、-6dB/Octフィルター特性に限定されてはいませんー従って15Hz -12dB/Oct程度のサブソニック・フィルターを備えたアンプもありその減衰特性の方が20Hz以上に影響を与えにくいので好ましい。録音カーブはRIAAと同じですが 再生側では20Hzで3dB 落ちになる特性になります。200Hz以下が影響を受けるようですが、このIECの推薦するイコライザー特性についてはMJの記事や実際のアンプで余り言及されていません。恐らく低音が薄くなる音に満足できないためでしょうか? 下図ではモノラル時代に30Hz-15kHzのイコライザーカーブを発表して後でIECなどで採用されたRIAAの規格を拡大敷衍したものをとりあえずRIAAとしています。再生録音限界を無視し純粋にフィルター特性として見た場合の図です(実際には録音時20Hz以下は規定されていません)。

高域側は6dB/Octで無限に差がおおきくなる計算ですが、実際にはノイマンのカッテングは超音波域の増幅度を抑える3.18µs(50kHz)の時定数が加わるため高域の録音再生イコライザーは±27dB程度となり、アンプ設計には現実的な値になっているそうです。この50kHzの時定数を考慮した逆RIAAの回路についてはHagerman氏のサイト(現在消滅?)で述べられておりKF-1という基盤キットも発売されていましたが、従来の5素子の入力に抵抗を1本入れて超高域の増幅度を27dBに抑えれば同等になります。後記:ノイマンカッターアンプSAL74 & 74Bに新たな時定数が導入されているわけではないようです。アンプ内部には当然もっと他にもpoleが存在しますが、入力側に2-pole Sallen-Key active filter set to 50 kHz cutoff (-12 dB/Octave)が設置されているだけで、実際の20kHzのレスポンスは追加ターンオーバー(50kHz-6dB/Oct)で計算した偏差約-0.64dBにはならず-0.1dB程度の偏差に収まるようです。600Wのアンプでムービングコイルカッターをドライブしても機械構造上発生する±0.5dB程度の誤差から比べれば十分小さいのが事実のようで、カッターアンプにおける追加時定数というのは誤解を招きやすい伝説に過ぎないそうです。

何故RIAAなのか?

山本氏の本に詳述されていますが、

(2.3.1 録音特性の必要性とSP時代の録音特性)の要点は

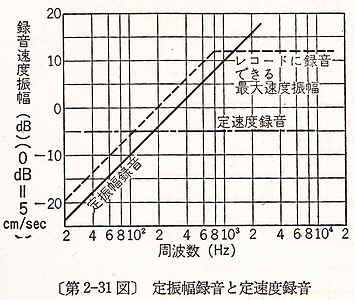

*定振幅で録音すると速度は周波数に比例して増加する。速度振幅velocity(cm/sec)=2p・f(周波数)・displacement(変移振幅amplitude)なので定振幅録音にすると速度振幅特性は+6dB/Octaveになる。

*速度振幅を低域まで同じ大きさにすると音溝が互いに重なり合う恐れがある(変移過大)。

*レコードに録音できる速度振幅は録音針の形状により高音域で制限される(頭打ち)。

したがって低音域は定振幅録音、高音域は定速度録音のイコライザー方式が考えられました(SP時代)。定振幅と定速度の切り替え周波数(ターンオーバー)は300〜500Hzに分布していました。

(2.3.2 LPの録音特性)の要点は

*音楽のピーク値の周波数分布はクラシック音楽の場合は100〜200Hz辺りを頂点にしてピラミッド型になります。

*このピーク値とSP時代の録音特性を比べると<低域と中高音域をもう少し持ち上げた録音特性>の方が録音限界速度振幅(理論値)を最大限活用することになり、信号対雑音比をよくできる。

以上の背景RIAA特性が決められたようですが

<しかしRIAA録音特性は元来モノフォニックのLPレコードに対して決められたものでマトリックス4チャンネルレコードも含めてステレオレコードに対しては再検討する必要があります。また、当時の音楽とはだいぶ異なったピーク値周波数分布をもった音楽も出現していますので、RIAA録音特性は再検討されるべき時期にきているものと考えられます>と山本氏(1971年当時)は述べています。改定の機会を与えられるまえにLPレコードの生産が1990年頃までに実質終わってしまいました。

山本氏の本『レコードとレコードプレーヤ』(1971)からの説明図。「第2-34図の実線は第2-31図の録音限界速度振幅の周波数特性から、第2-32図のピーク値の周波数分布を引算した結果で、いわば限界録音特性とでもいえるものです」と説明がありました。普通の音楽(クラシック音楽)のピーク分布は第2-32図に示されていますが、それを録音技術面から見ると:RIAAの高域録音特性+6dB/Octと現音楽の高域ピーク特性約-6dB/Oct[図から読み取ると-5dB/Oct]とが相殺し高域のrecorded

velocityはほぼ平坦(頭打ち)になり第2−31図や第2−33図の最大速度振幅(破線)に合致します。もしも音楽のピーク特性が高域端までフラットな音楽が出現したら、RIAAなどの録音・再生特性は再考しなければならないので上述の山本氏の発言になったわけです。何故音楽の高域ピーク特性が約-6dB/Oct又は-5dB/Octに成るのか原因は不明ですが、凡その音楽がそのような特性を持っていることが知られていますー不思議ですね。ピンクノイズ

または自然界にみられる 1/f ^a (aは0と2の中間で1に近い)ノイズと関係しているらしいのですがよく分かりません。音は入り口の耳だけではなく脳内処理を経て聞くんですね。第2−33図と「SP時代の録音特性を比べると<低域と中高音域をもう少し持ち上げた録音特性>の方が録音限界速度振幅(理論値)を最大限活用」の意味はLP用カーブを3要素(bass

compensation/crossover/emphasis)に分解して初めて理解できました。戦前のSP録音は基本「低音域は定振幅録音、高音域は定速度録音」からなっています。LP録音では50Hz辺りからさらに低域に向かって僅かですがbass

compensationで持ち上げがあり、高域ノイズを抑えるためにtop-liftが追加されている事実は山本氏の解説の通りでした。興味のある方は英文エクセルファイルequalizationsの最初のシートEXAM

sheetをご覧ください。

RIAA録音再生特性は事実上の(de facto)規格で正当な(de jure)規格ではない。RIAA(RECORD INDUSTRY ASSOCIATION OF AMERICA, INC.)の沿革は:1952年アメリカのレコード業界の発展のために創立された団体(interest group)で、1954年ころ統一録音再生特性のガイドライン(いわゆるRIAA特性)を公表した。近年はオンライン音楽の配給権の問題で物議をかもしているtrade groupになっている。

RIAA特性以外で録音されたLP初期(1948−1954)のモノラルレコードをグラフィックイコライザー等で補正することを考え1kHzを基準として<RIAAで再生した時、予想される偏差>の概略図を作ろうとしましたが、当時のレコードの規格が同じ会社内でもバラバラなので簡単ではありません。一般にコロンビアとNABは共にハイ上がり。ロンドンffrrは予想に反してハイ落ちになりますが聴感上ハイ上がりに聞こえるとすれば、当時の再生環境を考えた録音エンジニアの録音手法のせいでしょうか? イコライザーの違いよりもレコードごとの録音の違いの方が大きいことを1958年のIEC98のAppendixでは指摘しています(対象となる再生環境、特にスピーカーによって録音手法も変わるからです)。

私見:各イコライザーカーブのRolloffに注目すると、NAB≒COLUMBIAとSP=CCIR≒DECCA(UK)/LONDON

ffrrとAESのグループに分けられるようです。規格のルーツと実際の適用の関係を思わせます。1950年頃のAESはCCIRと同様に各レコード特性の折衷カーブとして存在したようです。下図はあくまでも参考図です。大雑把にみると1kHzを中心として100-10kHz+/-3dB以内の偏差ですが、聴感上は400-800Hzが中心になるのでTurnoverよりも高域のRolloffの変化幅の違いの方が顕著です。1957年頃のDECCAテストレコード(Monaural

Fine Groove) LXT5346には”Decca records are made with a frequency

characteristic which accords with British Standards BS1928:1955”とありそのLPカーブはRIAA/IECと同一でした。初版IEC98は英国部会で準備されたので1955年のBSが先行しています。一方米国Vanguardの1954年録音にも既にRIAAで再生するように記述されていますので、1955年以降のLPでRIAA以外の特性をもったものは、意外に少ないのではないか、例外を貴重なもののように言い立てるのは売り手のセールストークではないかと疑っています。他人の持っていないものを珍重するのは骨董趣味に他ならないと思います。この件についての御託は古いLPカーブをご覧ください。

CCIR-1951の不思議: その時定数は450μsと50μsとあります。このカーブはCCIRが1951年に発表したとありますがEMIの78回転SPテストレコードと同じ時定数です。このCCIR規格の意図は初期LPも含め各社SPレコードを任意に選んで放送しても回転数を守りさえすればひどいバランスの音にならないための折衷カーブのようです(あくまでも放送用でハイファイやホームユースを考えていない)。 放送にテープが常用される以前、Transcription Disk Recordings*㊟を使った放送(本当のDJ)の時代がしのばれます。IEC-98の初版(1958)にはLP/SP兼用のカーブ(第二カーブ)としてCCIRとRIAAの混合時定数(50/318/3180μs)も紹介されています(主にTranscription Recordingの録音再生用だが、ドイツでは1957年のモノラルレコードの規格DIN45537でも規定されTELDECなどが採用したが1962年同改訂版でRIAA=IEC標準の高域時定数75μsに変更された)。1950年代には放送関係者はずいぶんと苦労したらしく、RIAAがLPの規格として確立される一方、CCIR(英語名International Radio Consultative CommitteeだがITU本部がスイスなのでフランス語Comite Consultatif International Radiophoniqueの頭文字)のカーブはSP規格に特化され、SPの末期=IEC-98の第2版(1964)=BS1928(1965)まで残っていたようです。IEC-98の初版には“Those clauses of the document that deal with professional applications are in conformity with Recommendations No. 134 of C.C.I.R.(London, 1953) and No.208(Warsaw, 1956)”という但し書きがあります。㊟:古いJIS S8502⁻1973からの訳語を借りればTranscription Diskは<転写盤>、Direct Diskは<録音盤に打ち込まれたもの>でこれら放送用Diskは一般市販のディスクレコードとは別扱いされていました。

下のIEC EQ No.は私が便宜的に番号をつけただけで、IEC規格内に番号呼称はありません。

| Recording/Reproducing Characteristics | defined by 1st edition of IEC98 (1958) in the range for monophonic 50Hz-10,000Hz which is extended to stereophonic 20Hz-20kHz in 2nd edition (1964). | ||||||

| IEC EQ No. and Application | Time Constant μs | Standards & Year | Remarks | ||||

| EQ NO | Application | t1 | t2 | t3 | IEC98-1958 | IEC98-1964 | |

| 1 | Coarse Groove | 50 | 450 | 3180 | ○ | ○ | =CCIR(1951) plus t3 |

| 2 | Fine & Coarse Groove | 50 | 318 | 3180 | ○ | - | =applied for Transcription Recording/Reproducing |

| 3 | Fine Groove | 75 | 318 | 3180 | ○ | ○ | =RIAA for LP |

イコライザーの低域制限考: 1950年以前の規格ではlow limitが規定されていないことが多い。その理由は録音マイクやアンプ又はスピーカーの実質的な帯域制限により、規定する必要が無かったようです。LPが普及しマイク/アンプ/スピーカーなどが広帯域化する一方で不要雑音(広義のrumble noise*)の増幅再生を抑える必要が出てきました。1948年からのコロンビアの100Hz, 1954年頃のRIAAの50Hz、さらには1987年IECによる20Hzの追加など時代による広帯域化に従って低域制限が規定されてきたものと思います。*広義のランブルノイズとはターンテーブルを駆動するモータの振動だけでなくアームとカートリッジとの共振(現在は10Hz前後)やレコードの不整形などによる低域ノイズ一般を指します。それを抑えるsubsonic filterをrumble filterと呼んでいました。

偏移比例型のカートリッジ(クリスタル圧電・半導体・コンデンサー・光電型)は現在主流でなく、速度比例型(MC/MM/IM)のカートリッジが多いようです。RIAAの等価回路は速度比例型に対応するもので偏移比例型には別の補正回路が必要です。クリスタル・セラミック型などは出力も大きいので直接Line入力しアンプの入力抵抗を500kΩ以上にすればハイ・ファイではありませんが古い録音は結構楽しく聴けます。圧電素子が容量性の内部インピーダンスを持っているために、増幅器の入力インピーダンスに影響され普通の47kΩでは再生カーブ傾斜がゆるくなり高域過多・低音不足の録音特性が表れる。RIAA録音特性における偏移と速度の関係は下図。これを見ると発電機構にロスがなくリニアな性能であれば低音過多になりそうだが、圧電素子の場合は負荷抵抗や機械的ロス(ゴム・カップリング)によってフラットに近くなるようだ。

注:サイン波形は上下対象が基本ですからdisplacementはマイナス側にもプラス側と同量に振れます。最大速度振幅 Peak velocity = 2*pi*frequency*displacement (0 to +

or - peak)

ですから最大変位量displacement(±)=velocity/(2*pi*frequency)

私が示したかったのはRIAA録音の高域は変位量として一定振幅になり速度振幅としては6dB/octになることです。

C(カートリッジからアンプ入力までのリード線総合容量)とR(負荷抵抗)

絶版になっている山本武夫「レコードプレーヤー」(日本放送出版協会1971)から引用しますと(引用部分はBold):

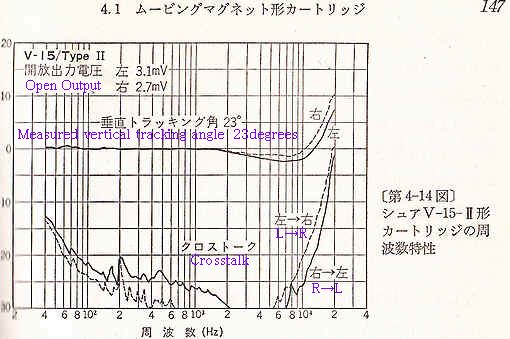

P92(負荷抵抗で周波数特性が変化する図を示しながら):<開放出力電圧が平坦でも、カートリッジの内部インピーダンスと浮遊容量のために共振特性を示します。>

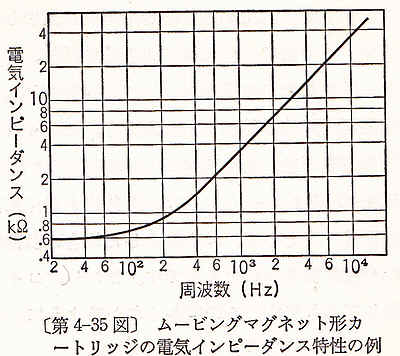

P158:<ムービングマグネット形カートリッジの内部電気インピーダンスは誘導性で高音域で約100kΩ程度までインピーダンスがあがります。一方、カートリッジにつながれるインピーダンスとしては負荷抵抗とリード線の浮遊容量が並列になったインピーダンスが負荷されます。―中略― 一般には負荷抵抗は47kΩになっていますのでこれ以外の負荷抵抗にしたい場合には別の抵抗を並列に接続するとかプリアンプ内部の負荷抵抗を交換する必要があります。>

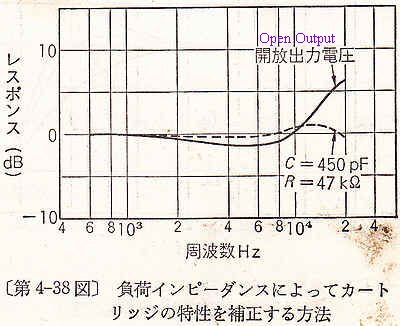

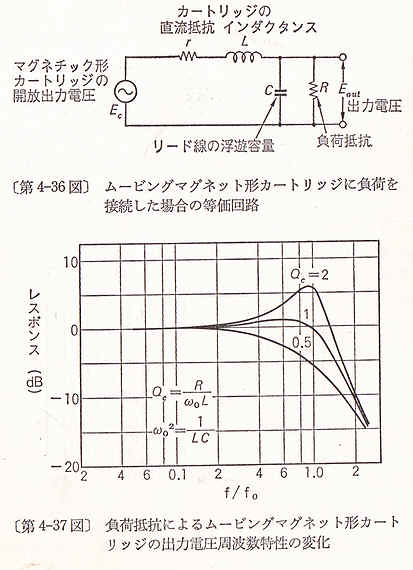

P160−P161:<カートリッジの開放出力電圧周波数特性が平坦でも、このインダクタンスと浮遊容量とが共振する周波数では、負荷抵抗Rの端子電圧はRの値が大きいと共振峰を示します。Lはコイルのインダクタンス、Cはリード線などの浮遊容量、Rは負荷抵抗。コイルの直流抵抗rは小さいとして略して R=√L/C(L/Cの平方根) すなわちQ=R/woL=1 wo=2pfo=1/√LC(LCの平方根の逆数) のとき、共振周波数foまでほぼ平坦な特性になります。したがって、高音域までカートリッジ自身の特性を引き出すためには、リード線の浮遊容量はなるべく小さい方が、カートリッジのインダクタンスとの共振周波数foが高くなるので望ましい。また、その浮遊容量に適合した負荷抵抗を選ぶのはもちろんです。 また、負荷インピーダンスによって総合の出力電圧周波数特性が変わるのを利用しますと、カートリッジ自身の特性が平坦でない場合に、これを補正して平坦にすることが出来ます。第4−38図の実線はあるムービングマグネット形カートリッジの開放電圧周波数特性です。これに図のような付加インピーダンスを接続し、その端子電圧の周波数特性を測定しますと、破線のような特性になります。すなわち、20kHz付近にあったカートリッジの共振特性が抑えられ、ほぼ平坦になっています。また、カートリッジの中高音域にあった"たるみ"がかなり補正されています。すなわち、このようにカートリッジ自身の特性に共振峰がある場合には、リード線の浮遊容量をやや多めにすれば、再生帯域は少し狭くなりますが、共振特性を抑えることが出来ます。>

147頁のグラフを参照するとモデルはShure V15IIのようです。負荷抵抗はほぼ47kΩに標準化(IEC&DIN)されているようですが、容量Cの値については規定されていません。井上敏也監修「レコードとレコード・プレーヤ」(ラジオ技術社1979)によると「中高音域のたるみ」の原因はカンチレバーのタワミなどではなく、MMカートリッジの磁気回路(コア)の渦電流損失によるとされています。コアをラミネート(薄板積層)したりFerriteなど78 PermalloyよりもPermeability(磁気透過効率)の高い材料の採用によりたるみが改善されるとのことです。*注:JIS C5503-1979でもカートリッジ単体を測定する場合の負荷(抵抗及び容量)については記述がない。インピーダンス測定回路が示されているので、負荷についての記述が無いのは当然か?スペック上の周波数範囲は開放出力における測定値を示していると考えたほうが良い。

普通MMのインダクタンスLはMCの1000倍以上あります。MCがMMより高域側で伸びがあるのはこのインダクタンスが1因なので、巻線を少なくしたMMではMC同様の高域再生が出来ます。例えば33mHのTechnics 100C MK4は5-12万Hz、出力は1.2mVでした。逆に低域端では機械インピーダンスがMMに比べ一般に高いMCが不利です(コンプライアンスと機械インピーダンスは反比例)。MCでも高出力のものはインダクタンスが大目なのでアンプ側1KΩ以上で受けることになっています。

1984年のStereo Guide等を参照してインダクタンス例をあげると:

MMタイプ :Shure V15Type IIIは500mH、M97は700mH

Audio-Technica AT-150Eは490mH,その改良品AT-150Eaは350mH

MCタイプ :Dynavector DV-50Aは0.1mH(添付の栞より、ガイド本では0.08mH)

高出力MC :Dynavector DV-20A/Bは1mH、出力は3.6mVとMM同等

(変り種のExcel SS-20低出力MMカートリッジは1.4mH、直流抵抗3.3Ω、出力0.3mV!)

山本氏の説明を実際のカートリッジに適用してみます。

Audio-Technica AT-150Eaを例に取りインダクタンス350mH,総合容量150pf(推奨負荷容量100から200pf)で計算します。

R=√L/C Q=R/woL=1 wo=2pfo=1/√LCの計算式を

EXCEL等を使い平方根を求める=SQRT(数値)で計算すると

Rは48.3kΩ、woは138013 共振foは約22kHz

ほぼ計算値の通りになります。

上記の数値は巻線抵抗等を計算に入れていない近似値なので実際のカートリッジの性能とは関係ありませんが、良く理論にあっていると思います。負荷抵抗が高域共振の山をダンプし、負荷容量は共振点の位置を移動させるのが良く分かると思います。Technics

100C

MK4の33mHと推奨500pfではfoが39kHzと計算され、100kHzの周波数特性と矛盾するように見えますが、前述のごとく分布容量を少なくしたカートリッジ単体測定において100kHzまでの周波数特性のポテンシャルを示しているので実使用での周波数特性ではない。

オーディオ・テクニカやシュアがカートリッジごとに適合負荷(負荷抵抗と並列容量)を公表しているのは良心的だと思いました。余談ですがスピーカーの周波数特性が入力レベルによって変化するのと同様に、カートリッジの実際の周波数特性はレコードの録音レベルによって変化します。この辺りスピーカーと違い、カートリッジについては余りデータがありません。針先の曲率と溝半径による高域劣化はデータがあるので、周波数テストレコードの高音は外周に記録されるのが通例です。

他のカートリッジの計算例は負荷計算をご覧下さい。

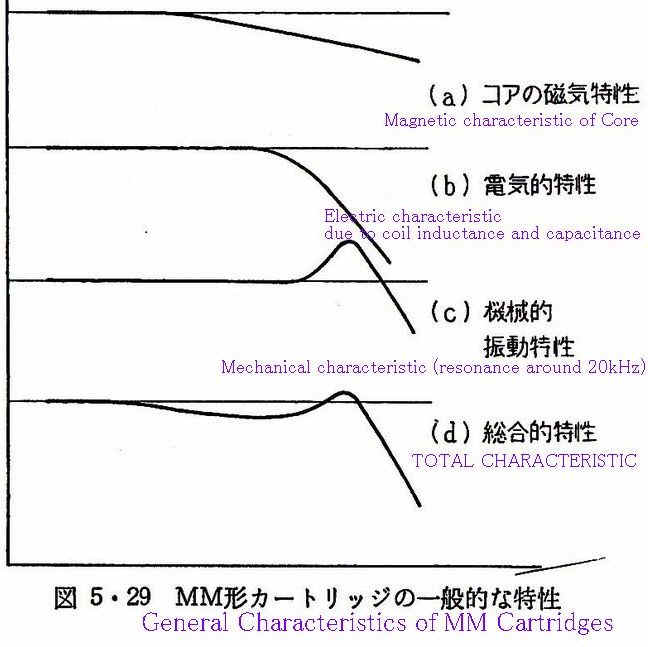

井上敏也監修「レコードとレコード・プレーヤ」(ラジオ技術社1979)の202頁(担当著者:柴田氏)に一般的なMMカートリッジの特性として以下が示され、興味深い発言があります:

「電磁形カートリッジには図に示すように三つの周波数特性形成要素があり、これらの合成によりカートリッジの特性がきまります。

第一はコアの透磁率の周波数特性によるもので、これはコイルの巻数には関係なく、ことにパーマロイなどの厚い板では図のようにどうしても高域が減衰します。

第ニはコイルのインダクタンスと負荷容量による電気的共振で、通常は10−20kHzくらいのところにありますが、負荷抵抗が与えられることもあって共振のQはあまり大きくありません。

第三は最も影響の大きい機械的周波数特性で、一般に20kHz前後に共振が設定されます。

これらを合成すると図中(d)のようなよく見かける特性となるのです。

そして、たとえばコアによる高域の低下を機械的な共振でおぎなったものは、どうしても5〜10kHzにたるみを生じ、高域共振点での機械インピーダンスが大きくなって、ひずみがふえたり針とびを起こしやすくなったります。カートリッジでは,俗に”一見して特性はおなじだが、音がちがう”といわれることがよくありますが、このことがその原因のひとつになっています。

機械的周波数特性が平坦なものは、一般に高域まで機械インピーダンスが低くて望ましいのですが、必然的に電気特性も平坦であることが要求され、MM形などの場合はそのためにインピーダンスが低下して出力の低下をまぬがれませんのでよほどの高級品以外は、図に示したように、組み合わせによって周波数特性の平坦化を行っています。

これに対してMC形、コンデンサ形、光電形などは電気特性が平坦なので、機械特性も平坦にせざるを得ず、必然的に良い傾向になるのです。」

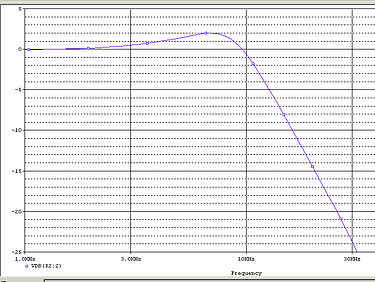

Shure V15 TypeIIの負荷シミュレーションモデルと周波数特性シミュレーション(PSpice使用)。電気特性ではfo 10kHz程度ですが、これ(b)に機械的振動の20kHz周辺の共振ピーク(c)及び磁気特性(a)を合成すると結果として上記の(d)のような特性になるわけです。(a)のコアの特性の情報はメーカー内でしか知られていなく公表することは少ないようです。電気特性のrolloffは10kHz前後から始まるので5kHz前後のたるみは(a)磁気特性のrolloffが無いとうまく説明できません。V15IIIではパーマロイのラミネートコアにより磁気特性が改善されたとのことです。注:上のJVCの図(b)では意図的にロールオフだけが示され総合特性(d)のたるみが強調されていますが、実際には山本氏の図4-37(Q=1)や以下の図のようにロールオフが始まる前の周波数に盛り上がりが見られますーこれが負荷インピーダンスによって”たるみ/sag"が改善される要素で、総合周波数特性は開放特性と電気的なダンピング特性の和:山本氏の第4−38図参照。図4-37の水平軸単位f/foに注目ください:5kHzがたるみの中心fで電気的共振f0を10kHzとすると、f/fo=0.5になり、Q=1の条件でたるみが見られる周波数範囲(4kHz-8kHz)にかなりの盛り上がりが見られそれらが”たるみ"を補正するのです。一方ロールオフする右半分は最高域の機械的共振ピークを抑えています。このようにRCによる電気的ダンピングはMMカートリッジの再生にとって重要なことなのですが、実際に負荷インピーダンスを最適化出来るかが課題です(私のような駄耳では変化はわかりますが、どれがいいかは一概に言えない)。47kΩ固定はShureなどが推奨したもので一般慣習に過ぎません。容量負荷は抵抗負荷よりも特性に変化をもたらしますがその最適値はカートリッジの総合特性を測定しないと分かりません。山本氏の言うリード線の浮遊容量はカートリッジからアーム出力部までの容量(主にアームの内部配線容量)+アームコード容量と私は考えます。JVCの本(1979)ではそれらにアンプ入力容量(10-100pF)を加算していますが、フォノアンプのRCAターミナルとMMアンプ部は現在直結している場合(例えばONKYO A-9150)が多いのでアンプ内容量は無視できると思います。

コイルの分布容量C1は等価回路図では通常省略されます。もっと大きな静電容量になってもおかしくないのですが、例えばコイルを4ブロックに分割し180mH+155Ω//50pFと言うブロックを4個直列したものと等価とした場合、50pFは1/4即ち実効値12.5pFに近く小さくなるのです。分布容量は実測してみなければ分かりませんが、山本氏のMMカートリッジのインピーダンス測定例を見る限りコイルのインピーダンスは滑らかに上昇しているので分布容量は通常のオーディオ帯域(20kHz以下)では無視してもよいようです。浮遊容量C2をどうやって実測するのかは不明です。実際に450pFのコンデンサーを繋いでいいものか疑問です(合計容量450pF以上になってしまう)。この負荷容量も現実を見るとイソップの「猫に鈴」の類です。Phono Cable単体についてはある程度容量が規定されています(アームコード参照)。MMには静電容量の小さなケーブルが推奨されていますがそれは(荒が見える)裸特性に近くなるだけで周波数特性補正に最適な容量とは別物です。理論を展開しさらにその理論を台無しにしてしまうのは私の悪い癖ですが、現実はシミュレーションとは違うと常々感じています。負荷インピーダンスによって特性が変わるMMカートリッジは初心者向きでないのかも知れません(負荷インピーダンスの影響を受けにくいMCだと推奨針圧を守れば大抵良い音がでます)。

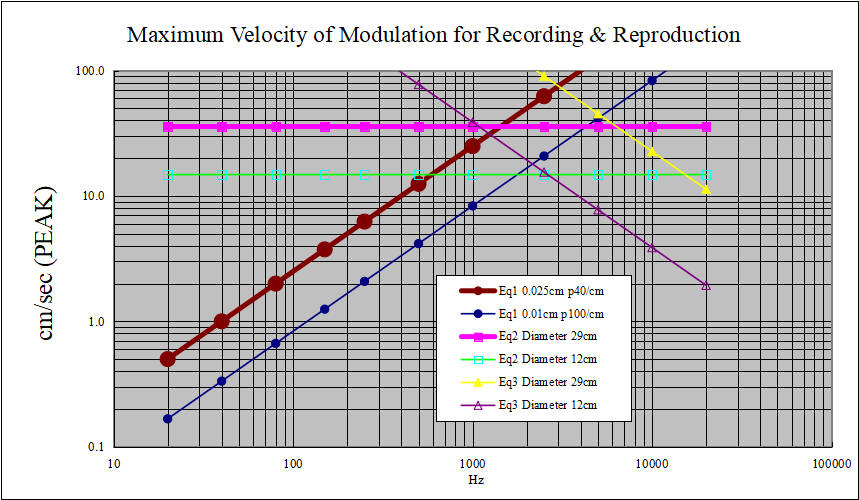

Phonoアンプの1kHzにおける許容入力は使用するMMポジションで70mV、MCポジションで7mVもあれば必要十分なはずです。過去には過大許容入力を謳ったアンプもあったが近年のカートリッジ出力感度はほぼ標準化し極端なものが少なくなったと感じます。カッターの形状(底と側面のエッジ角度凡そ45度)により音溝に録音できるステレオ最大速度振幅は線速度/√2といわれているので、33.3回転LPの内周で15cm/s, 外周で36cm/s程度になるはずです(詳細はstylus.xlsの最後のシート参照)。30cm45回転では内周で20cm/s, 外周で48cm/s程度になることから、70年代にShureがTrackabilityをテスト(Trackability at 1kHz for V-15 type III: 38cm/s)した時のレコードは45回転だと予想できますー実際にShureのTTR-103 Trackablity Test Recordは45回転でした。JIS S8602やDIN 45549に基づくTrackabilityのテストレコードの最大速度振幅は:低域は315Hzモノラル水平振幅で21.8-23.8cm/s, 高域はLR交互に20秒ずつ250Hz周期(=0.004s)で10kHzインパルス(8波0.0008s+無音0.0032sというセット)で20cm/s。何故10kHz連続ではなくインパルスなのかを考えてみると、10kHzを20cm/sで連続的にカットしようとするとカッターのコイルが焼き切れる恐れがあるためだったようです。ノイマンSX-74 with SAL74(カッタードライブロジック回路)のスペックに以下の部分があります。冷却してもモノラル10kHz連続で28.5cm/s peak程度(45度方向ステレオで20cm/s)までしか刻めなかったことが分かります。勿論これらも限界特性であって、(内周と外周で音量が同じとの前提で)内周を基準にした実際の録音レベルはかなり低いものに抑えられているはずです。

Some backgrounds for the compensations of analog disc.

Spectra of (Conventionl Classical) Music

Recordable and Reproducible limits due to the profiles of both cutting

stylus and reproducing stylus.

Brown and pink lines are

taken as the limits of recordable velocity (wide pitch & outer groove).

Purple and yellow lines are taken as the reproducible limit for

stylus curvature 18micron (inner and outer groove radii

respectively).

Hearing Field

The range of higher frequencies in

music has rather lower dB (around 20dB to 60dB over 10kHz).

This is lucky for

recording technically on analog disc (overload of higher frequencies at recording can be avoided).

This may be the reason why frequency test records (Toshiba-EMI LF-1003 based

on JIS C5507, JVC TRS-1007 and CBS STR-100 etc) omitting top-lift

(pre-emphasis) on higher frequencies are valid in use for the evaluation of

frequency response test for cartridges: Of course, these higher

frequencies parts must be reproduced without RIAA/IEC compensation since

these parts are recorded flat without emphasis.

Under the above circumstances (music content, hearing field and technology at that time) , RIAA/IEC compensation curve for commercial LP was designed.