セリを待つ木曽駒

| トップ | はじめに | 新写 | 外写 | 特写 | 彩写 | 写界現象 | 写界小話 | 写界生活 | 写界裏話 | 写リン | AI写真 |

中古写アルバム

これまでのカメラ人生、幾度となくシャツターチャンスに恵まれ、それなりの〝絵〟をモノにすることが出来た。しかし、その反面、何倍ものチャンスを準備不足や勉強不足等々で逃してきた。 いま、手元に残る古いフィルムの数々を透かしてみると、あの日その時の懐かしい光景が次々と蘇って来る。 その中から60余年前に撮影した長野県の木曽谷と、岐阜県の奥飛騨で撮影した作品を紹介しよう―――。 |

「木曽駒のセリ市」

小さいながらも逞しい「木曽駒」は、かつて農耕馬として、また山林からの材木運搬に活躍、さらには戦争中の軍馬として重宝された。 木曽駒の故郷・長野県木曽福島町(現・木曽市)では、昭和40年代半ばまで、毎年2回ほど木曽駒のセリ市が開かれ、全国から多くの仲買人や農林業を営む人たちが詰め掛けてセリ上げるなど、木曽駒は引っ張りだこだった。 しかしながら、農業の機械化で農耕馬として飼育する農家が激減。木材搬出もトラック等に変わり、今やわずかな頭数が木曽福島の隣にある王滝村などで飼育されているのみ。何とも寂しい限りで、いずれは〝絶滅危惧種〟の恐れも。 |

セリを待つ木曽駒

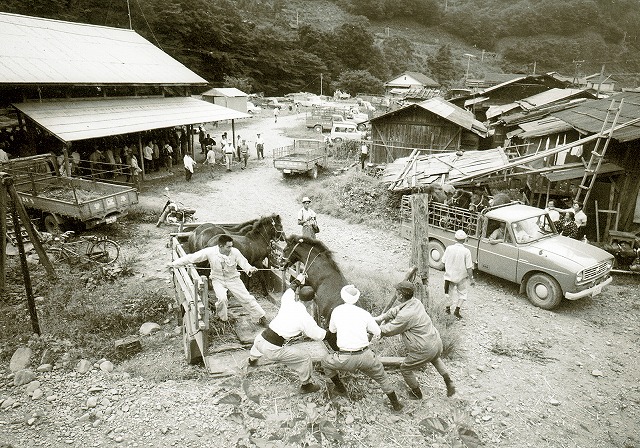

セリの当日、福島町のはずれに建つセリ市場へ近郷近在で産まれ、育てられた子馬がトラックに乗せられたり、あるいは育てた家族自らが手綱を引いたりして参集。セリ師の掛け声で次々にセリ落とされ、またトラックに乗せられて見知らぬ主の元へと旅立って行った。 |

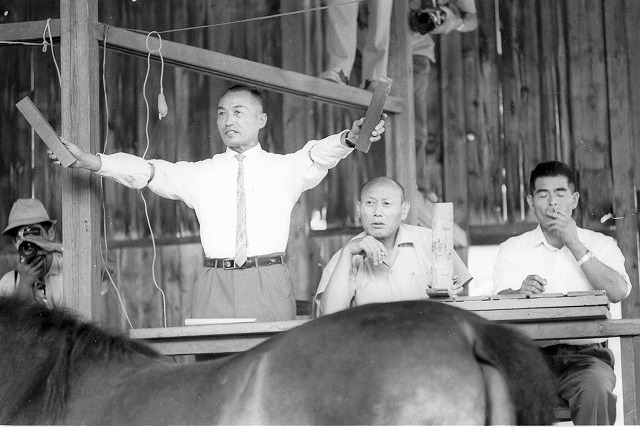

セリ師の掛け声に、仲買人から「買った!」の声が上がった

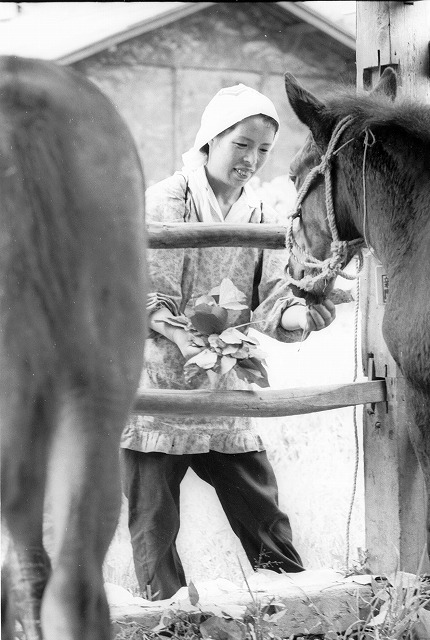

愛情いっぱいに育てた子馬との別れを惜しむ女性

旅立つ子馬を見送る〝育ての親〟の女性たち。

その別れの光景は、人間家族のようで、切なく涙をを誘った。

トラック上から子馬たちのひときわ高く

ヒヒ―ンといななく声が、辺りの山々にもこだま--。

その余韻とともに去り行く子馬たちの姿に

女性たちはしばし立ち尽くす姿もみられた。

セリ市場からトラックに乗せられて見知らぬ主の下へ

「60年余前の雪山の暮らし」

|

|

伐採

急斜面の危険な山道

急斜面の危険な山道

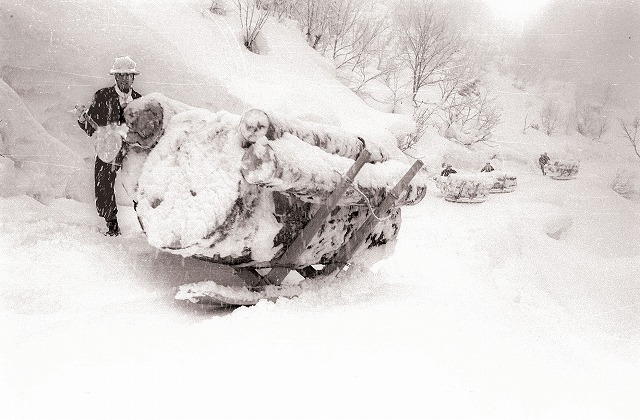

手ゾリに材木を満載して滑り降りる

里の貯木場に材木を下ろし、再び山へ

――-----------------\\\\\------------------------ ◆ ---------- ―――――

「女ボッカ」さん

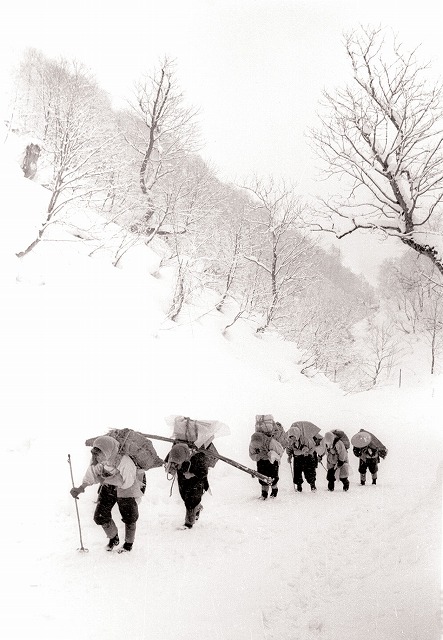

雪山で働く山男たちのために、3日に一度里から「女ボッカ」(歩荷)さんが山の飯場にやって来る。ボッカとは荷物を運ぶ人たちのことだ。飯場暮らしの山男たちから注文された米、野菜、魚など食料と、衣服や雑貨、それに酒、タバコなど、一人が約20-30キロを背負い隊列を組んで――。 |

雪崩の恐怖の中、隊列を組んで

| 大半は山男たちの女房衆で、雪崩に怯え、深い雪や凍り付いた道に足を取られながらも、もくもくと登ってくる。 道中、何度か互いに声を掛けて励まし合い、時に雪道の傍らに荷を担いだまま休憩――。 飯場に着けば、ゆっくりする間もなく山男たちの夕食をつくり。そして洗濯物などを土産?に下山する。 |

一歩一歩

| 日没とともに伐採・運搬作業を終え、飯場に戻った男たちは女ボッカさんたちが手作りして置いてくれた料理に舌鼓。杯も大いに進み、飲むほどに酔うほどにそれぞれお得意の18番で盛り上がる。 山男たちにとって、女ボッカさんたちはまさに命の綱でもある。 |

飯場でボッカさんの手料理を楽しむ山男たち