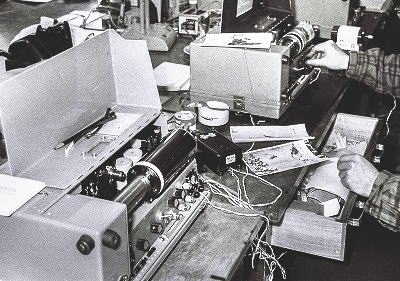

事件現場近くの取材基地に設置されたプリント写真電送機

写界裏話

どんな世界にも、裏話とか、秘話というのが数限りなくある。私が係わった写真の世界にも、小さなことから大きなことまで色々と有った。 そうした話は、ある面〝企業秘密〟的な要素も含まれていることが多々。いわば当事者の間で分かり合っていればよいことであり、一般に公表すべきほどのものではない--とのロックが、当事者間で暗黙のうちにかけられてもいた。 一例として、日々の新聞や雑誌等で見かける写真は、どのように取材され、運ばれ、掲載されるのか?そんな疑問をもたれる方も多いと思う。普段、そうした流れは表に出ない話であり、実はマスコミの世界で働く人間ですら、取材者以外は知る人は少ない。 そうした話の中から、あえてこのコーナーで紹介しようとしているのは、小生が体験したアナログ(フィルム)カメラ時代の「写真送稿手段」についてのことである。 昭和40年代、写真送稿の主役は「写真電送機」だった。その電送機も当初はプリント写真をドラムに巻き付けて回転させながら光を照射、その反射を電子記号に変換して送信するもの。もう一つは後年開発された現像済みのフィルムに直接光を当ててその透過光を電子記号に変えて送信する二種があった。 しかしながら写真電送機は、デジタルカメラの登場で、撮影画像をそのままパソコン+スマホ経由でいとも簡単に写真送稿できるようになり、主役の座を降ろされるどころか、それを扱う作業も消え、廃棄へとなってしまった。そのため企業秘密的な条件も薄れたと勝手に解釈してここに開陳したのである。 |

事件現場近くの取材基地に設置されたプリント写真電送機

| かつての報道カメラマンは、撮影するのは無論だが、撮影画像を本社に送信する役も重要な任務だった。その手順を記すと、まず撮影現場近くに仮暗室を作る。その傍ら写真電送機に電話回線をつなぐ作業。それを済ませてから撮影に走る。 撮影後、仮暗室に飛び込みフィルムの現像処理、続いてプリント作製。出来上がったプリントを電送機のドラムに巻き付け、そのドラムを回転させながら光を当てて電気信号に変換し、電話線で送る--それを繰り返し行ってきた。 電送時間だけでキャビネ判(2L版二枚分ほど)サイズ1枚送るのに約7分。撮影から現像処理、電送が終わるまで、たった1枚で約1時間かかった。 従って報道カメラマンは、まず原稿締め切り時間+写真電送時間を頭に置き、次に撮影にかける時間を割り出して行動することが原則。そのため、締め切り時間が迫っている時など、撮影は数分以内というのが日常茶飯事。粘って傑作を――は余程余裕のない限り不可能。とはいえ、わずか数分の撮影時間であっても編集者からは傑作を要求されるので、必死にアングル求めて駆け回ったものである。 「いくら傑作だろうが、〝特ダネ写真〟だろうが、締め切りに間に合わなければ、撮れなかったことと同じだ!」 |

以下、汗と涙と苦笑いの中で、日々体験した写真電送について紹介しよう--。 と、その前にーー。

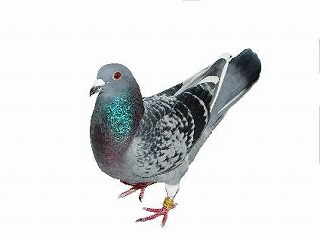

先輩たちから聞いた「伝書鳩送稿」を明記しておこう。  写真電送機が無かった昭和30年代中ごろまで、先輩たちは写真フィルムの送稿手段の一つに伝書鳩を使うこともあった。当時、会社の屋上に鳩小屋があり、飼育担当者も居て100羽近い伝書鳩が飼われていた。カメラマンは取材に出かける時、撮影機材一式と、ハト数羽をカゴに入れて携行した。 当時の使用カメラはパルモスやスピグラで、そのフィルムは一枚一枚が分離でき、それを利用して、撮影済みフィルムの一枚一枚を暗箱や暗袋の中でタバコより細くて薄く軽いニューム管に巻き込んで入れ、数羽の鳩の背中に1本づつ背負わせて編集者の元へ飛ばしたのである。 1羽だけでは帰路、タカなど猛禽類に襲われたり、方向を見失ったりすることもあるため、数羽に託した。しかし、一番の傑作や特ダネ写真を背負わせた鳩が行方不明になったり、途中で他社の鳩と一緒に飛んでそちらへ届けたりで、泣くに泣けないことも度々だったとのエピソードもあり、先輩たちの苦労が忍ばれた。 |

次に写真送稿の主役だった「電送機」や電送車、またその扱いなどを――。

|

「写真電送車」 ちょっと一息――有線電話で写真送信中、突然「もしもし!」と電話局員の声が割り込んでくることがよくあった。そうした声は写真送信には雑音となり、写真の中に白線や黒線となって表れ、せっかくの写真が台無しに。そのため、最初から送り直すことになる。局員にしてみれば話し声が聞こえず、ピッコロピッコロという変な音(写真送信音)だけが聞こえるため、回線が故障しているのではとチェックしてくれているのだが、こちらにはいい迷惑。急いで送る時など「局員さん、割り込んでこないでー」と祈る思いで送信したものである。 ◆ |

「たった1枚の写真」のために―アナログ時代の報道カメラマンは、

上記のような「送稿ドラマ」のどれかを、日夜、演じていたのである。

このページを読んで頂いたことを機に、新聞・雑誌などに掲載されている写真の裏側に、どんなドラマが秘められているのか、またそれを撮影したカメラマンの泣き笑いを推理したり、想像したりしながら、見て、楽しんで頂ければ幸いである。 最後に、カメラマンの汗と涙の送稿ドラマがあった〝傑作〟にもかかわらずタッチの差で締め切りに間に合わず、また編集者の判断で日の目を見ずして消えた〝傑作〟がはるかに膨大な数であったことも付記しておきたい。 |