岐阜県大和町の三柱鳥居の4回の探索

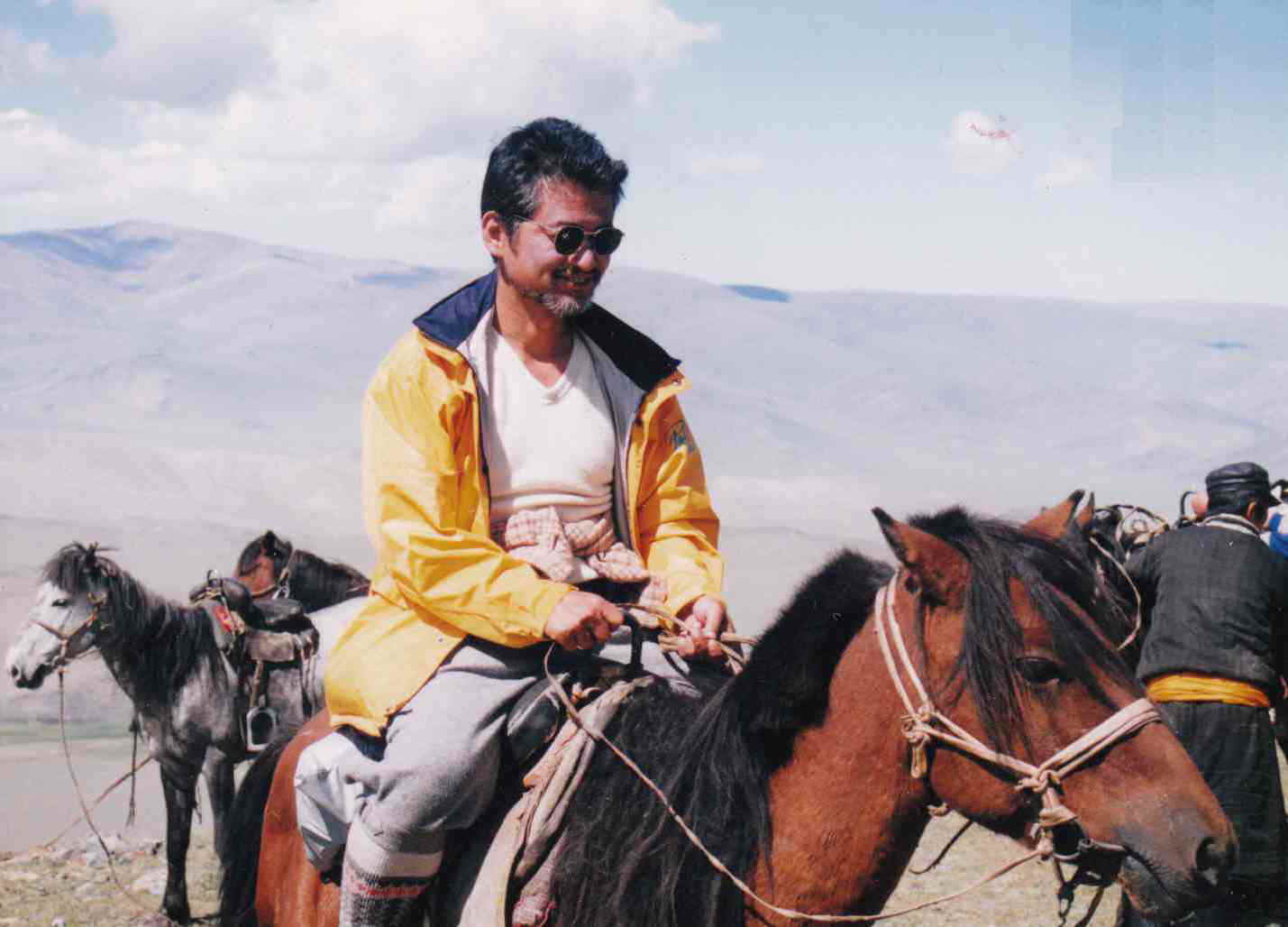

上の写真は、岐阜県関市と岐阜県郡上市の境界尾根付近の標高1000mにある三柱鳥居です。車が通れる道は、ここから東南へ1.6km、標高差300mを下った所です。冬ならば、三柱鳥居の後ろの山の向こうに、加賀の白山が見えます。

『岐阜県郡上郡大和町の三柱鳥居』というサイトに位置情報と画像がありました(infoseekのサービスが終了した為、現在このサイトはありません)。大和町の三柱鳥居の緯度経度は「北緯35度46分49秒,東経136度49分4秒」、(DMS)35°46'49.0"N 136°49'04.0"Eという事でした。その画像によると、周辺に樹木は無く、簡単に見つけられると思いました。

2008年8月。1回目の調査

岐阜県には2つの三柱鳥居があった、と言われており、その一つを2008年8月12日、郡上市大和町に調査しに行きました。

2008年8月に調査した時のルート

下のgoogle My Mapsは2008年8月に調査した時のルートです。

国道256号から、岐阜県道52号白鳥板取線に入り15kmほどで、岐阜県関市と岐阜県郡上市の境の標高800m地点に車を止める(林道最終地点)。この先は通行止めになっていた。写真の右上の鉄塔を目指して登ると簡単。登り口は林道最終地点の少し手前。登り始めは午後2時。

国道256号から、岐阜県道52号白鳥板取線に入り15kmほどで、岐阜県関市と岐阜県郡上市の境の標高800m地点に車を止める(林道最終地点)。この先は通行止めになっていた。写真の右上の鉄塔を目指して登ると簡単。登り口は林道最終地点の少し手前。登り始めは午後2時。- 標高1009mのピークに着く。ここまで踏み跡は明瞭。2時30分。

- GPS機能付きのスマートフォンは持っていなかったので、尾根沿いに歩く。標高差はほとんどないが、所々、踏み跡がなくなる。これ以上進むと危険なので、引き返す。最後のピーク標高1056m。後から、推測したら、N35°47'20.6" E136°48'45.5"地点。3時。

- 尾根沿いに歩くが、道に迷う。適当に下っても林道に出られそうだが、それは危ない。行ったり、来たりすると、同じ場所を回っている事に気づく。35°46'48.0"N 136°48'46.3"E。5時。

- 今となっては、よく覚えていないが、林道に出られた。そこは、車を止めた場所から4km下の所だった。6時。

- 林道を1km登ると三洞白山神社があり、さらに3km登り、結局1時間かけて車の場所に戻る。7時。敗退。道に迷ってもう少しで遭難するところでした。

関市洞戸あたりで泊まる。そこのご主人に徳積 三柱鳥居の事を聞き、次の日、悪路を車で探す。痕跡はみつかったが、パンク。

岐阜県関市(旧武儀郡洞戸村) 丸山山頂の三柱鳥居は現存しない。

2009年1月。2回目の踏査

『岐阜県郡上郡大和町の三柱鳥居』というサイトの位置情報『千谷を遡上した山頂付近です。北緯35度46分49秒,東経136度49分4秒、(DMS)35°46'49.0"N 136°49'04.0"E』を基に、2回目の踏査を行ないました。1月6日。

謎の構造物を発見

三柱鳥居自体は見つかりませんでしたが、奇妙な物体を発見しました。下の画像(1/6 12:30撮影)。本当はそこまで行って、確かめるところですが、踏み跡の無い雪の中を行くのは1時間ぐらい、かかりそうなので、望遠で写真を撮るだけにとどめました。撮影したのは、下の地図のピーク1012付近です。クリックすると画像は拡大します。

後で、この謎の構造物が三柱鳥居だという事が判明しました。

北緯35度46分49秒,東経136度49分4秒付近の地図

今回発見した謎の構造物は、グーグルマップの「北緯35度46分49秒,東経136度49分4秒、35°46'49.0"N 136°49'04.0"E(DMS)」(ピーク1012)から北へ200mほどの所です。ここから、東西に伸びる稜線上に注意が集中しました。

大和町三柱鳥居の探索1月 概略

今回は2万5千分の1の地図(門原)、磁石、赤のビニールテープ、懐中電灯を持って、出かけました。

林道閉鎖地点に着いたのが、8時30分。山の中を探索して林道閉鎖地点に戻ったのが13時35分。中切白山神社(岐阜県関市野口2949。下記の三洞白山神社とは違う)に寄り道をして、埼玉に20時に戻ってきました。

大和町三柱鳥居の探索1月 詳細

東海北陸自動車道の美濃ICから、関市板取村洞戸に向かう。こには徳積三柱鳥居がありましたが、現在は撤去されています。

洞戸からは板取川沿いにあじさい街道を北上する。関市立板取中学校(岐阜県関市板取2305。現在は廃校となっており、板取体育館として使用されている)の1Km先の右側に中切白山神社(岐阜県関市野口2949)がある。6Kmほどで板取門原集会所(神明神社)があるが、ここから、民家はほとんどなくなる。2Km進むと、三洞白山神社があり、最後の集落である。ゲートがあり、積雪期には閉鎖される。ここから山道になり、落石に注意。最後のヘアピンカーブから鉄塔が見える。

左の写真の右端を上りきった所が左カーブになっていて、そこに鉄塔への登り口がある。右の写真をクリックして拡大すれば、鉄製のはしごが確認できる(ストリートビューで見ると、現在はないようだ)。車を止めるのは数百m先の林道閉鎖地点の方が落石の危険が少ない。今回は赤いビニールテープを貼りながら登ったが、林道から1012mのピークまでは2時間程度で登れると思う。

大和町三柱鳥居の探索1月のコースタイム

- 8:30。林道で下車。

- 8:50。鉄塔。

- 9:25。ピーク1009。

- 10:10。ピーク1009とピーク1012の中間地点。

- 10:35。右に千谷に下る足跡を発見。降りてみる。

- 11:00。稜線上に復帰。

- 11:15。ピーク1012あたりから、左に降りてみる。

- 12:15。稜線上に復帰。

- 12:30。上記の謎の構造物を発見、写真を撮る。

- 13:35。林道着。

この山域に三柱鳥居があるかどうかは不明であるが、なにか不思議なものがあるのは確かなようだ。

2009年3月。3回目の探検

大和町の三柱鳥居を調査しに行きました。2009年3月28日。今回で3度目の調査です。1月の時に積もっていた雪は、完全に解けていました。発見には至らなかったものの、手がかりはありました。 上の写真は、2009年3月28日14:05に望遠で撮影したものです。真ん中の白っぽいものは、鳥居の笠木と思われます。下の写真は、上の写真と同じアングルですが、白山が遠景に写っています。

上の写真は、2009年3月28日14:05に望遠で撮影したものです。真ん中の白っぽいものは、鳥居の笠木と思われます。下の写真は、上の写真と同じアングルですが、白山が遠景に写っています。

2009年3月28日の調査で分かった事

帰り道、1月6日に発見した謎の構造物を観察(上の写真)これを目標に調査したのですが、位置を誤認している事が分かりました。目標はもっと近くにあるらしい。たぶん、1012mのピークの近くです。この次の調査では、必ず、鳥居を発見するでしょう。

2009年4月5日。4回目の探索で再発見

三柱鳥居を岐阜県郡上市大和町に探しに行きました。2009年4月5日の事です。“三柱鳥居”写真館 - 日々平穏“にある大和町の三柱鳥居の写真は、2003年1月撮影と書かれています。 よって、タイトルを「大和町で再発見」としました。4回目で、やっと発見できました。

2009年4月5日の再発見の行程

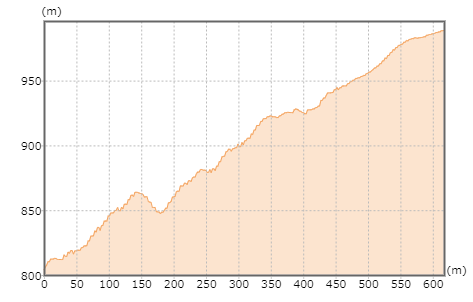

最初のピーク(標高1009m)まで

県道52号(あじさい街道)の関市と郡上市の境界(標高800mの林道最終地点)から登り始めました。丹沢 塔ノ岳の大倉尾根は、全長6000m、標高差1200mの尾根で、「バカ尾根」と言われています。岐阜県大和町の場合は、上の勾配図を10倍すると、全長6000m、標高差2000mになりますから、かなりの勾配で、大倉尾根の1.7倍ぐらいです。ただ、距離は短いので、ここまで30分ぐらいです。

県道52号(あじさい街道)の関市と郡上市の境界(標高800mの林道最終地点)から登り始めました。丹沢 塔ノ岳の大倉尾根は、全長6000m、標高差1200mの尾根で、「バカ尾根」と言われています。岐阜県大和町の場合は、上の勾配図を10倍すると、全長6000m、標高差2000mになりますから、かなりの勾配で、大倉尾根の1.7倍ぐらいです。ただ、距離は短いので、ここまで30分ぐらいです。

1012mのピークまで

ほとんど勾配がなく道のりは1kmぐらいなので、ルートがわかっていれば、ヤブこぎは5分ほどで、全体で20分ぐらいです。右の写真は、1012mのピーク直前のヤブ。

ほとんど勾配がなく道のりは1kmぐらいなので、ルートがわかっていれば、ヤブこぎは5分ほどで、全体で20分ぐらいです。右の写真は、1012mのピーク直前のヤブ。

三柱鳥居まで

稜線上から、100mぐらいの場所に壊れた林道の跡があり、これが見つかれば三柱鳥居まで150mです。デジカメのメタデータによれば、10:52の到着です。

下山路は千谷沿い

11:30頃、林道の跡を歩いて下りました。車は通れませんが、迷うことなく標高差300m、道のり5kmを下り、12:30、県道52号(あじさい街道)に出ました。 ただし、そこは郡上市で、関市との市境まで戻るには、曲がりくねる道を6km歩かねばなりませんでした。当時、県道52号のここら当りの場所は、落石の恐れがある為、車の通行は禁止でした。

林道最終地点に到着したのは13:45でした。

付加的な情報

大和町の三柱鳥居の建立時期、CBCテレビの「イッポウ」登山部が三柱鳥居を撮影、取り壊されたもう一つの岐阜の三柱鳥居についてです。

建立時期

岐阜県郡上市会議員 森よしとさんのブログ![]() 大和 三柱鳥居を見てきました(2009年)に鳥居は「平成6年(1994年)8月1日建立」と書いてあります。

大和 三柱鳥居を見てきました(2009年)に鳥居は「平成6年(1994年)8月1日建立」と書いてあります。

CBCテレビの「イッポウ」登山部

岐阜県大和町の三柱鳥居は、CBCテレビの「イッポウ」登山部が撮影し周辺情報も取り上げています。その内容が、2017/06/02youtubeに投稿されました。動画のタイトルは、『岐阜郡上市 大和町の三柱鳥居の謎 イッポウ!CBC の登山部が解明してくれました』![]() 標高1000mの山頂に岐阜県大和町の三柱鳥居(youtube)

標高1000mの山頂に岐阜県大和町の三柱鳥居(youtube)

大和町と取り壊された徳積のヘリポート

大和町三柱鳥居のすぐ近くに、空き地があります。ヘリポートかもしれません。上の写真の奥に見えるのが三柱鳥居です。

大和町三柱鳥居のすぐ近くに、空き地があります。ヘリポートかもしれません。上の写真の奥に見えるのが三柱鳥居です。

岐阜県武儀郡洞戸村にある徳積三柱鳥居にはヘリポートがあると、![]() https://suzuki-t.hp.infoseek.co.jp/hozumi3.htmに書かれていました。岐阜県関市(旧武儀郡洞戸村) 丸山山頂の徳積 三柱鳥居は、取り壊されていて、現在はありません。

https://suzuki-t.hp.infoseek.co.jp/hozumi3.htmに書かれていました。岐阜県関市(旧武儀郡洞戸村) 丸山山頂の徳積 三柱鳥居は、取り壊されていて、現在はありません。

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。