骨格バランストレーニング(中井理恵)

前回の復習

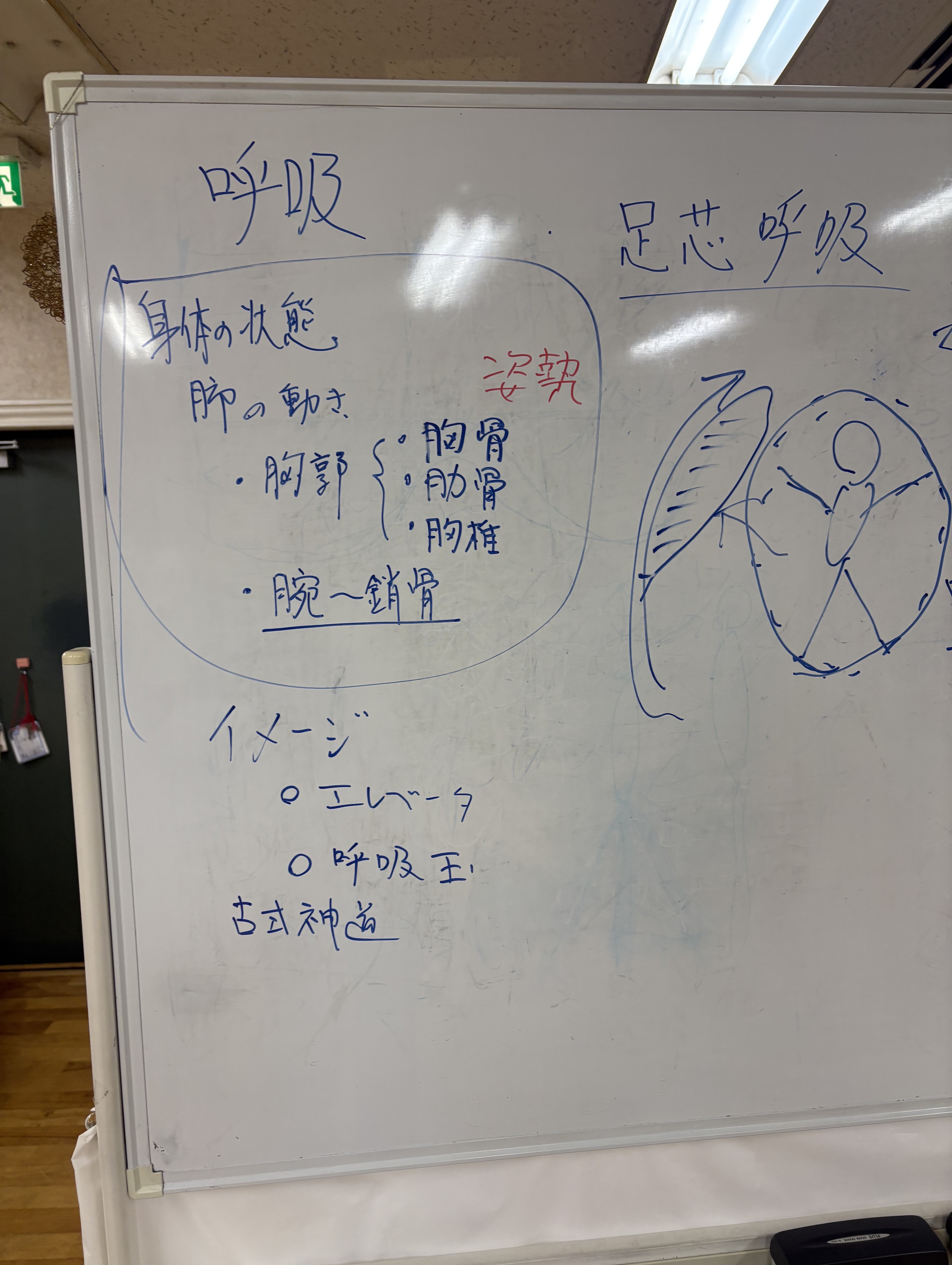

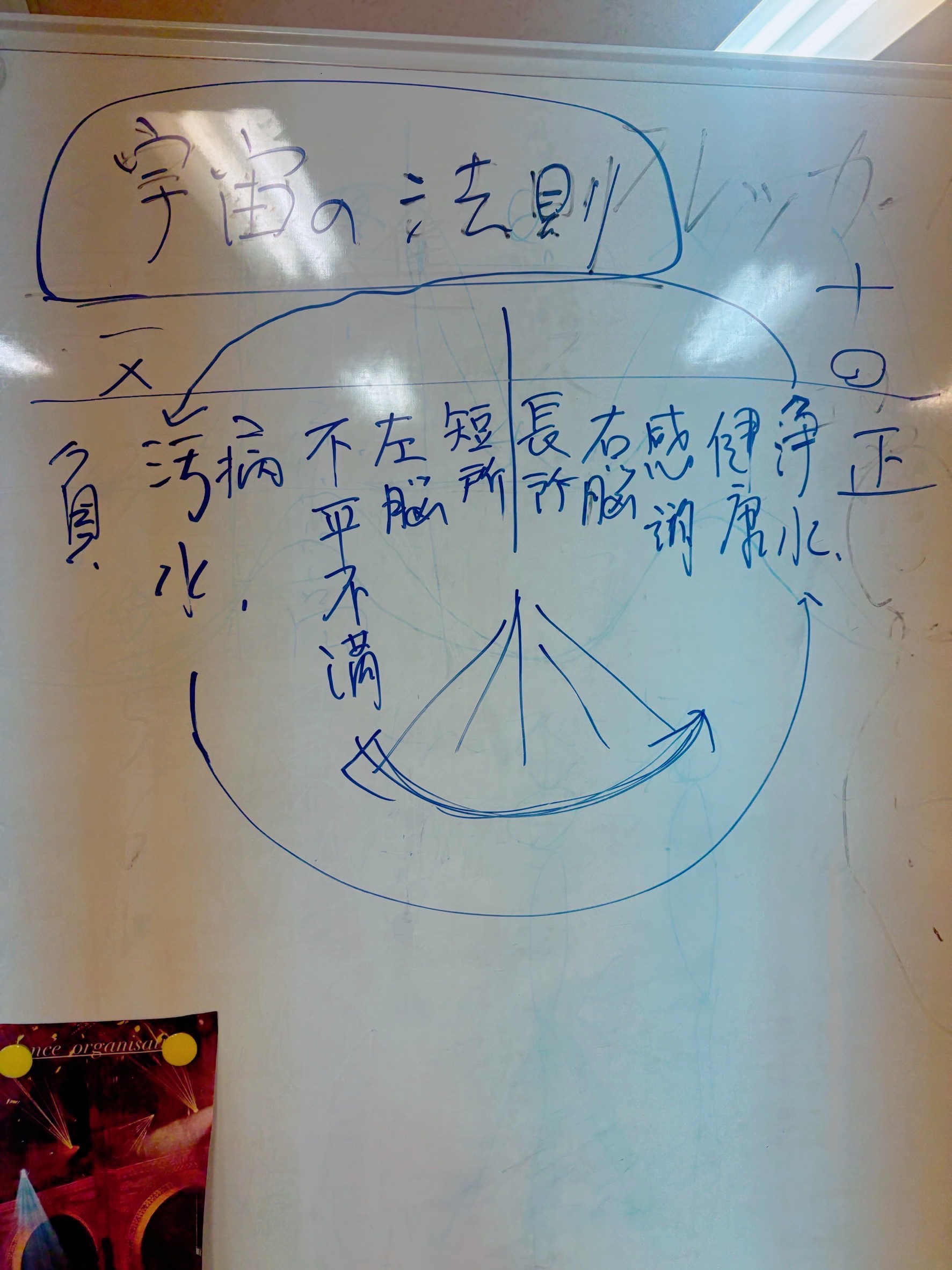

・エネルギーと呼吸 オープン&クローズの法則

・身体の見えない部分を知ることで身体の動きを知ろう

天才の動きをまねるなら、

動きの連動とエネルギーの流れに注目!

動きの連動とは?

ある部分が動くと次の部分が連鎖的に動く事、しなやかで無理のない動きができる状態

1)腕を上げる、横に開く

筋肉を使っていきなり腕を動かす?身体の中心から順番に連動して動かす?

違いを体感してみよう。

トレーニングの前に、連動を妨げる力みや滞りをケアしよう

足、足首、脛骨、太もも、股関節、仙骨、骨盤、頸椎、鎖骨、肋骨、胸骨

①体幹から胸骨、肋骨、鎖骨、アーム、指先まで動きを連動させると?

②その連動にエネルギーの流れ(呼吸のオープン&クローズの法則)を加えるとどう変わるか?

*呼吸のオープン&クローズの法則

息を吸う=エネルギー IN

息を吐く=エネルギー OUT

エネルギーは身体の外からINし、身体の外へOUTする

③ダンスでは、重心移動に従って、身体のバランスを取りながら、重力を地球の中心にOUTし、地球の中心から足裏を通して体の中へINし、全身へ連動させる。

⇒足芯呼吸でパワーアップさせている

2)ラテンのベイシックアクション「クカラチャ」を例に研究してみよう。

・フリーアームの動きは、どこから・どの方向に・どのように連動させる?

・アームを開いて行く時、吐きながら指先からエネルギーをOUT

この時呼吸を吸ってしまう場合は⇒足に力みが有る

足の力みを抜くと⇒息を吐きながらエネルギーを放出できる

アームを戻すとき、息を吸って、空中からエネルギーを取り込む

・ラテンで慣れたら、スタンダードでも同じ事が体の中で起こす。

3)音楽との関わり

・8小節毎のフレージングがなぜ必要か?身体が音楽の波動を感じているから。

・呼吸のオープン&クローズの法則をヒントに、エネルギーの流れやパワーの出し方を検討してみよう。

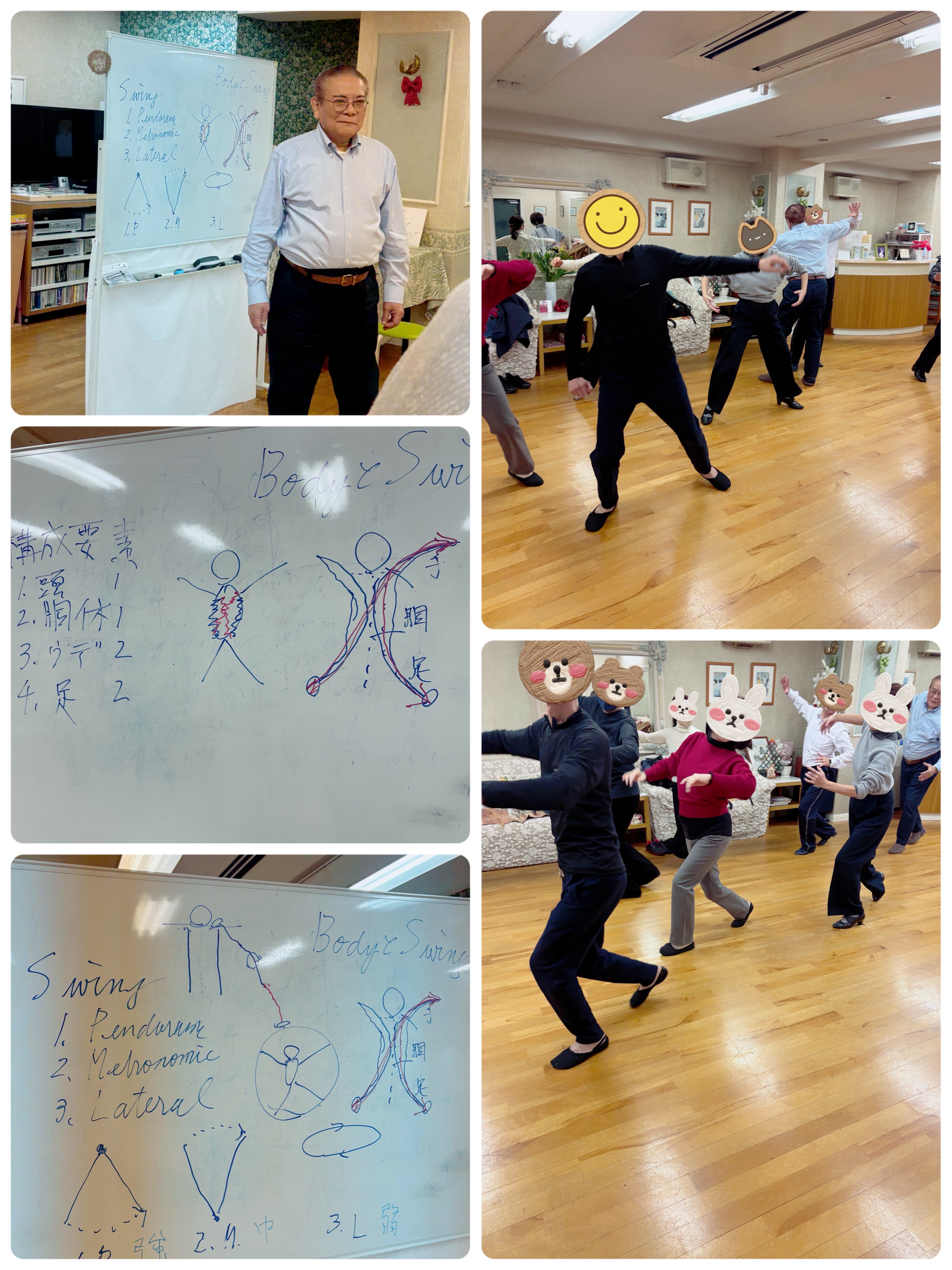

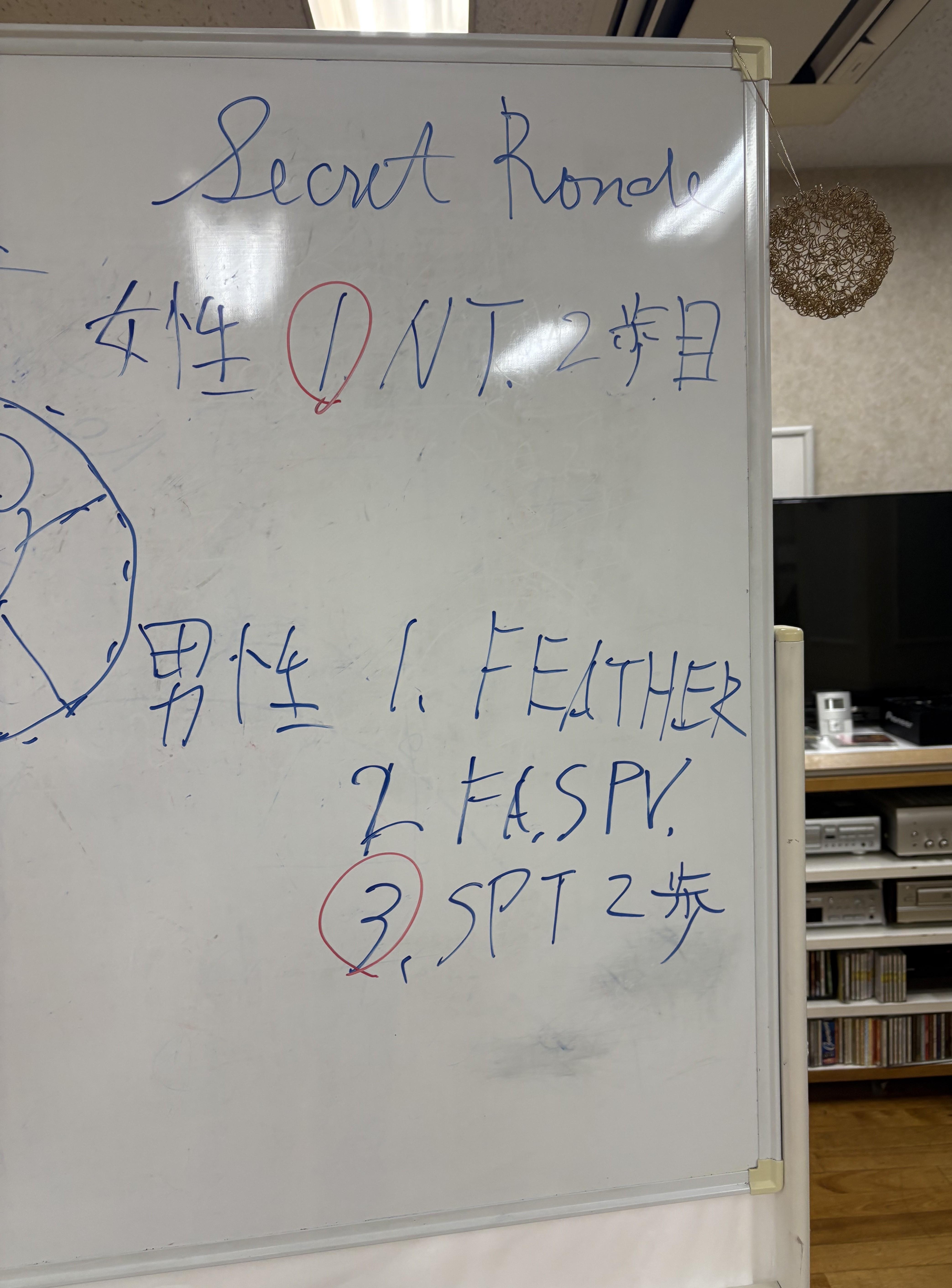

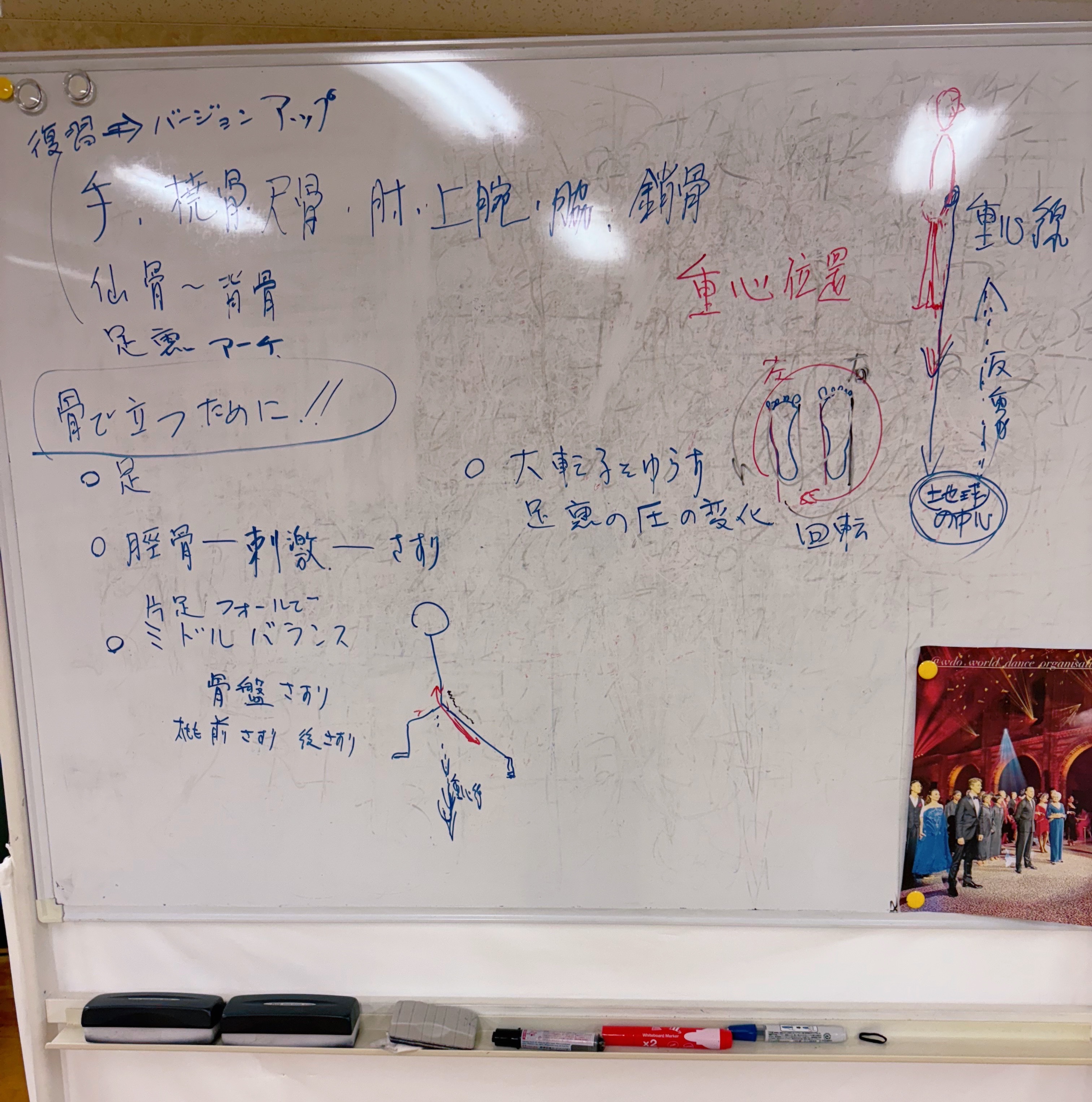

スタンダード ベーシックフィガーから学ぶ(2)中井信一

前回の復習 ピボットの種類

SLIP PV、TOE PV、HEEL PV、OP PV、OP PV PVAC、PV AC

《フットワーク》

フットワークがH=ヒールに乗っているか?

*スピンターンの後退THTのヒールはフロアに触れるだけで乗らない!

*タンゴ シンプルリンクとプログレッシブリンクにおけるフットワークを例に

・ノーウェイトの瞬間がある(ポイント)

・右足で体重を受けるときフラットになるタイミングは?

・フラットであっても体重の圧は移動している