国見山(霜野山)の麓の山岳密教寺院 文字サイズ:

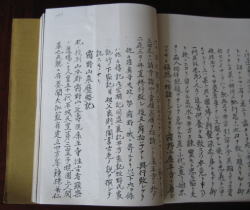

安永 8年(1779)康平寺の住僧 釈雙圓(しゃくそうえん)が書き残した

|

|