|

|

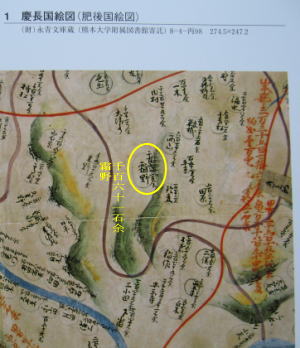

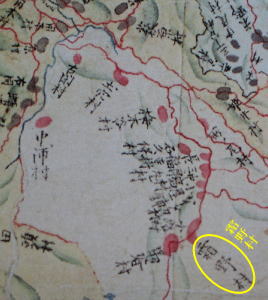

江戸時代初期

正保(ショウホウ)国絵図 元禄10年(1697)書写 永青文庫蔵(熊本大学付属図書館寄託) 『菊水町史 絵図・地図編』所収 下野村、村高「1161石余」。

|

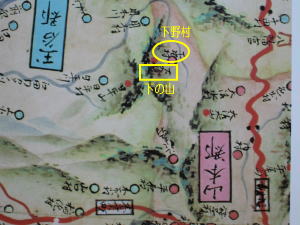

江戸時代初期

正保(ショウホウ)国絵図 縮小して書写 永青文庫蔵(熊本大学付属図書館寄託) 『菊水町史 絵図・地図編』所収 下野村

|

|

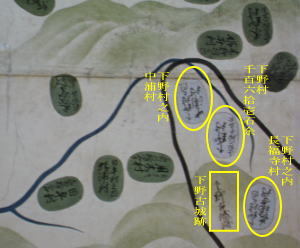

江戸時代前期

元禄(ゲンロク)国絵図 永青文庫蔵(熊本大学付属図書館寄託) 『菊水町史 絵図・地図編』所収 下野村、村高「1161石余」。

|

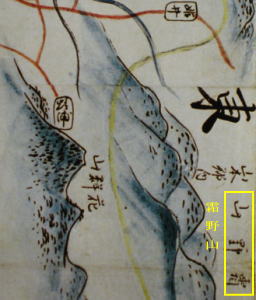

江戸時代後期

天保(テンポウ)時代の肥後国の絵図 熊本県立図書館蔵 『菊水町史 絵図・地図編』所収 池辺啓太の正確な測量による絵図 霜野区:霜野村・馬背(マゼ)村

|

|

江戸時代後期

宝暦(ホウレキ)時代以降の 内田手永絵図 内田手永の東に位置する

|

資料から考察すると、

1.「霜野(下野)村」は、昔から江戸時代末まで「旧・山内村」全体を指す地域だった。 2.「国見山」は、江戸時代末まで、「霜野(下野)山」と呼ばれていた。 3.現在の霜野区から、菊水町の方へと流れている川は、 4.康平元年(1058)に建立された「康平寺」は、「霜野山(ザン)延寿院康平寺」という寺号を持っているが、山号の「霜野山」も「霜野山(ヤマ)」から名付けている。 5.康平寺の衰退と、霜野村の縮小は、軌を一にする。 |