国見山(霜野山)の麓の山岳密教寺院 文字サイズ:

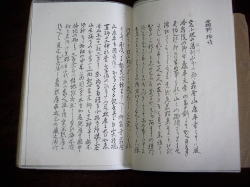

江戸時代、霜野のことを物語風に記したもの。著作者不明。

|

|