いろは歌の暗号「とがなくてしす」と仮名手本忠臣蔵の関係

いろは歌47文字と赤穂浪士47士は偶然ではありません。歌舞伎の「仮名手本忠臣蔵」には、いろは歌は出てきません。『仮名手本忠臣蔵』の作者は、いろは歌の暗号を知っていたのです。

いろは歌の謎には、以下の2つの論点があります。

いろは歌自体に含まれる暗号

いろは歌を7文字ずつに区切ると、「とがなくてしす。(咎無くて死す)」と「イエス」という暗号が表れます。

47文字で無常観を表現した「いろは歌」(色は匂へど 散りぬるを 我が世誰ぞ 常ならむ 有為の奥山 今日越えて 浅き夢見じ 酔ひもせず)に、暗号を埋め込んだ人は誰なのでしょう。空海という説もあります。

いろは歌と忠臣蔵の関係

いろは47文字と仮名手本忠臣蔵の赤穂浪士四十七士で、47が一致します。歌舞伎や映画の「忠臣蔵」には、いろは歌は出てきません。

平安時代の後期から、貴族の子女は、平仮名を習う際に、いろは歌を手本としていました。『赤穂浪士や浅野匠守に咎(とが)はない』という事を主張するために、いろは歌の暗号を知っていた作者(竹田出雲)は、あえて『仮名手本忠臣蔵』という題名を付けたのです。偶然ではありません。

いろは歌は七五調 四句

七文字 五文字

いろはにほへと ちりぬるを

わがよたれそ つねならむ

うゐのおくやま けふこえて

あさきゆめみし ゑひもせす

いろは歌は七五調 四句ですが、「わかよたれそ」は6文字なので、完全な七五調にはなっていません。いろは歌の作者は、当然、その事に気づいていたはずですが、あえて、47文字にして七五調を崩しました。平安時代に作られた いろは歌が江戸時代の忠臣蔵を想定して、47文字にする事はできないので、不思議です。

いろは47文字と仮名手本忠臣蔵の赤穂浪士四十七士で、47が一致します。これは、偶然ではありません。仮名手本忠臣蔵の作者(竹田出雲)の意図によるものです。

いろは歌は全部で47文字

「アカサタナハマ ラ」8×5=40文字。「やゆよ。わゐゑを。」を合わせて=47文字。「ん」を入れれば48文字ですが、いろは歌は「ん」を使っていないので、47文字。

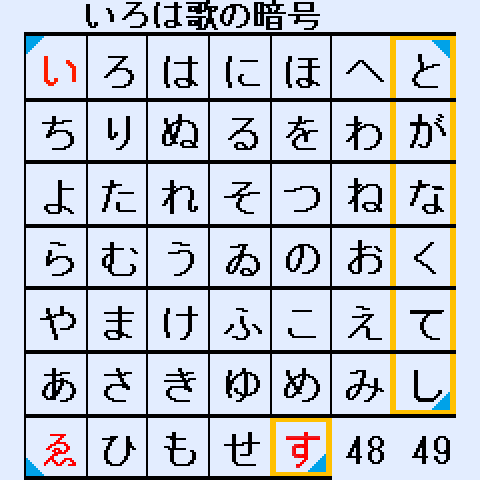

いろは歌の暗号「とがなくてしす」「イエス」「使徒」

いろは歌を7字ずつに区切ると、左図のようになります。正方形の隅は4か所ですが、いろは歌は、47文字なので、隅は5か所あります。その5か所の文字を反時計回りにつなぐと、「イエス使徒」となります。

いろは歌を7字ずつに区切ると、左図のようになります。正方形の隅は4か所ですが、いろは歌は、47文字なので、隅は5か所あります。その5か所の文字を反時計回りにつなぐと、「イエス使徒」となります。

とがなくてしす

いろは歌を7字ずつ区切って、各行の最後の文字をつなげると。「とが なくて しす。咎無くて死す」が現れます。「とが」とは「罪」という意味。「とが人」=「罪人」という意味です。

イエス

いろは歌を7字ずつ区切ると、最初の行の先頭文字は「い」、最後の行の先頭文字は「ゑ」、最後の行の最後の文字は「す」です。つなげると「いゑす」が現れます。

7は神の数字と言われています。イエス・キリストは「とがなくて死んだ」と言えるでしょう。

このいろは歌の暗号は有名な話。死んだのは誰か。柿本人麿という説もありますが、世界の常識では「とが なくてしす」って言ったら、イエスキリストのことです。

キリスト教と日本の関係

平安時代に作られた「いろは歌」が江戸時代の忠臣蔵を想定して「とがなくてしす イエス」という暗号を織り込んだはずは、ありません。いろは歌の作者は、キリストの事を知っていたのでしょう。キリスト教が日本に伝わったのは、戦国時代より遥か昔の可能性があります。

青森の戸来(ヘライ)村にはキリストの墓があります。ヘライはヘブライに似ている。

![]() いろは歌の暗号とキリストとユダヤ教(日本とキリスト教の関係)

いろは歌の暗号とキリストとユダヤ教(日本とキリスト教の関係)

![]() ダヴィンチコードの暗号 キリストの子孫(皇室典範とキリストの関係)

ダヴィンチコードの暗号 キリストの子孫(皇室典範とキリストの関係)

聖徳太子の別名は厩戸皇子

厩はうまや(馬屋)と読みます。聖徳太子は高貴な生まれですから、「厩戸皇子」というのは、ふさわしくない名前です。世界の常識では厩うまやで生まれたキリストを連想しますね。

詳しくは![]() 聖徳太子の謎 紙幣と教科書から消えつつある聖徳太子

聖徳太子の謎 紙幣と教科書から消えつつある聖徳太子

![]() 聖徳太子とキリストの共通点

聖徳太子とキリストの共通点

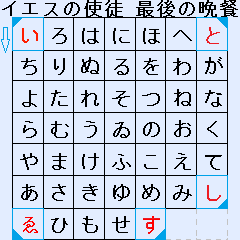

使徒

イエスの使徒とは、レオナルド・ダ・ヴィンチの最後の晩餐に描かれている以下の12人です。![]() レオナルドダビンチの「最後の晩餐」

レオナルドダビンチの「最後の晩餐」

- バルトロマイ

- アルファイの子ヤコブ

- アンデレ

- イスカリオテのユダ

- ペトロ

- ヨハネ

- トマス

- ゼベダイの子ヤコブ

- フィリポ

- マタイ

- タダイ

- シモン

忠臣蔵ができた時の時代背景

史実としての赤穂事件の概要。

元禄時代「浅野匠守」という赤穂藩の殿様が、「吉良上野介」にいじめられ、逆上し、江戸城内の松之大廊下で刃を抜き、浅野匠守は切腹となる。それに憤りを感じた赤穂浪士が家老「大石蔵之助」を中心として、吉良邸へ討ち入りをする。討ち入りは成功するが、赤穂浪士らは切腹となる。

上記の赤穂事件を基に忠臣蔵ができたのですが、江戸幕府は、同時代に起こった武家社会の事件を文芸や戯曲で取り上げることを禁じていました。 よって、忠臣蔵の作者は、赤穂事件の登場人物を他の歴史上の人物の名前を借りて表現したのです。

江戸時代の忠臣蔵と現代の忠臣蔵の違い

江戸時代の忠臣蔵では、幕府を恐れ、史実の実名は使っていませんが、現代の映画などの忠臣蔵では、史実の実名を使っています。

忠臣蔵で、塩冶判官高定(えんやはんがんたかさだ)という名で登場するのは、史実の「浅野匠守(あさの たくみのかみ)」です。「塩冶」の塩は江戸時代から赤穂の特産品です。仮名手本忠臣蔵の作者(二代目 竹田出雲)は、「塩冶判官」という名前に、赤穂藩の殿様の名前を暗号として組み込んだのです。

忠臣蔵で、高師直(こうの もろのう)という名で登場するのは、史実の「吉良 上野介(こうずけのすけ)」です。「高師」の高は吉良上野介が「高家」だったことに由来します。

いろは歌の暗号に関連するページ

いろは歌の作者は空海ではなく万葉仮名を使う誰か

いろは歌の作者は空海ではなく万葉仮名を使う誰かかごめ歌を六文字ずつ区切りると、1ドル札のピラミッドの目が浮かび上がります。「目の威圧す。」さらに「にせキリスト」があらわれます。6は悪魔(にせキリスト)の数字と言われています。

いろは歌の暗号とかごめ歌の暗号(キリストと偽キリストの暗号)

いろは歌の暗号とかごめ歌の暗号(キリストと偽キリストの暗号)

最後まで読んでいただいて、ありがとうございました。