ホーム⇒アルファード・あれこれ日記⇒ユーザー車検体験記(書類申請編)

アルファード・ユーザー車検体験記(書類申請編)

アルファードを、【ユーザー車検】した体験記のうち、

このページではユーザー車検を受ける為の【事前準備と申請書類の用意】についての、いわゆる"書類申請手続き"部分を書いています。

実際に車検を受ける"検査ライン"については、【 検査ライン編】ページに体験記をのせていますので、

車検検査は実際にどんなやり方で行うのか、に関心がある方はそちらもよろしかったらご覧ください。

検査ライン編】ページに体験記をのせていますので、

車検検査は実際にどんなやり方で行うのか、に関心がある方はそちらもよろしかったらご覧ください。

又、制度改正やシステム変更などもありますから、若干内容は違っている部分もありますのでご了承願います。

【ユーザー車検を受けるための主な準備作業】

- 車体の整備.............ユーザー車検に合格するための点検・整備です。

- 持参書類の準備..........申請時に持参する書類を用意します。

- ユーザー車検の申し込み.....インターネットからユーザー車検の予約をします。

- 車検申請書類の購入........当日受付窓口に申請する書類を車検場で購入・記入します。

- そして最も大事(?)な.......車検費用の用意。

といういくつかの事前準備作業が必要となりますので、最初はなにかとマゴツクかも知れませんが、まずはやってみる精神で気軽にいきましょう。

ダメならやり直せばいいだけで、『二度と来るな』、と言われることはありませんから安心して何度でもチャレンジして下さい。(但し、車検切れの期日にはご注意を)(2012.12.28)

2023年の車検では、もうわざわざ受け付けさえも通さず、入口の「受付機」で簡単に「車検申請書類」など必要書類が出力できるようになっていました。 全国共通化は判りませんが、

着実に受付処理も進化しているようです。(2023.10.11)

|

|

|---|

持参書類の準備

持参する書類の中で、どれかひとつでも欠けていると当日スゴスゴと車検場から引き返す事態になってしまいますから、ご注意を。(定期点検整備記録簿は後日点検なら不要)

【当日持参する書類関係】

- 自動車検査証..............いわゆる車検証です。

- 現在の自賠責保険証書..........対象期間に注意。

- 定期点検整備記録簿............自分で点検した整備記録簿です。

- 納税証明書...............毎年4月に送られてくるアノ税金の納税書です。

納税証明書について

従来は申請時点で「納税証明書」がないと、書類不備ということで受付してもらえませんでした。 また、納税証明書は、

《督促状では代用不可》、でした。 納めた筈の「納税証明書」が見つからないなど、

この書類にはケッコウ悩まされたのは事実です。

ところが、2019年10月の申請ではこの「納税証明書」の扱いが変更になっていました。

やはり、世の中にはオッサンのようなソソッカシイ人が大勢いて、窓口が混乱していたのでしょうか(?)。

「納税証明書」の処理が電算化され、間違いなく納めていれば車検場でいつでも見られるようになったといいますから、もう「納税証明書」は必要なくなったのです。 バンザイ。

オッサンのように万年金ケツ状態だと、ついつい手元に届いた督促状で支払う、という事態に陥りがち(?)ですが、

正式納税証明書以外では申請書類を受け付けてもらえないので、家中探し回ってみてください。

でも督促状で支払ってしまったり、支払った納税証明書がどうしても見つからない場合でもアキラメル(?)必要はありません。

チャンと収めていれば、近くの役所窓口(納税課)で納税証明書を再発行してくれます。(たしか無料のハズ..........ヤッパリ経験談かヨ!!)

【納税証明書 再発行に必要な書類・物(役所に確認してください)】

- 車検証(写しでも可)

- 申請者身分証明書

自動車税納税証明書のクレジット払い

納税証明書をクレジット払いなどで行うと、毎年自宅に届く『自動車税納税証明書』は使いません。 2019年10月時点では、「納税証明書」をクレジット払いしていたのですが、

電算化されており「納税証明書」を提出しなくとも問題ありませんでした。

そうなると、車検手続きで窓口に提出するときに必要とされる書類のひとつ、『自動車税納税証明書』は提出出来ないわけです。

しかし、そこはチャンと考えられていて、自動車税の納付はコンピュータ化されており、受付窓口で納付状況は確認できますから心配要りません。

ただし、車検日ギリギリでクレジット払い処理すると、データの処理が間に合わなくなる恐れもあり、納付日など確認されることもありますから、心配ならクレジット処理した証拠書類は

持参したほうが時間短縮になるかもしれません。 クレジット処理は余裕を持って終えておきましょう。(2019.10.16)

「定期点検整備記録簿」について

いくら「ユーザー車検」といっても、車両の点検、整備は必要で、ライト類の球切れや、各種操作系の不具合は整備しておく必要はあり、タイヤ溝深さや、ブレーキパッド残量はキッチリ計測する必要があります。

受付する人によっては定期点検記録簿の中身を精査する場合もあり、全て記入されていないと、「点検していないじゃないか」、

とツッコム人もいますから、点検項目はモレなくレ点を入れておきます。 タイヤ溝深さ、ディスクパッド残量もキッチリ計測して記入します。

ただ、オートマ車なのに『クラッチ点検項目』にチェックを入れてしまうようなバレバレ手抜きミスにはご注意を。 車と無関係の項目欄には斜め線を入れておきます。

走行距離欄の記入もありますが、点検日と車検日がズレると当然検査員がチェックする走行距離と差が出ます。 でもご安心を。 200キロ以下の誤差は許容範囲内ということです。

ユーザー車検の申し込み

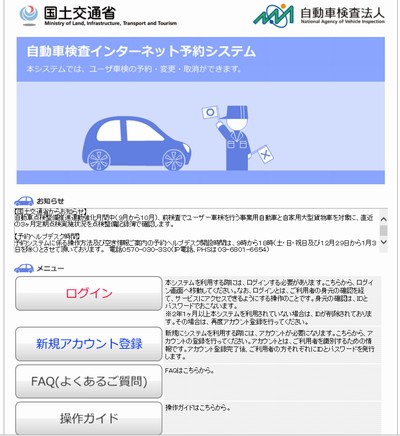

ユーザー車検の申し込み手続きはインターネットで、  自動車検査インターネット予約システムから申請出来ます。

自動車検査インターネット予約システムから申請出来ます。

インターネットの予約入力では、【車台番号】という情報の入力が要求されますから、手元に車検証を用意しておきます。

この画面は2012年時点のものですが、その後にシステム変更などで中身は多少変わっているかと思います。 ただ、基本的には最初に新規アカウント登録しておけば、

以降は自分の車検希望日時と、「登録番号または車両番号」、「原動機型式」、「車台番号」の入力を行うだけで車検予約が取れます。

《自動車検査インターネット予約システム・TOP画面》

最初、[新規アカウント登録]から開始します。

以前に登録済みでも、 『※2年1ヶ月以上本システムを利用されていない場合は、IDが削除されております。その場合は、再度アカウント登録を行ってください。』

と注意書きがありますから、その場合は再度登録する必要があります。

《一般利用者アカウント登録・画面から氏名・メールアドレス・パスワード等の必要情報を入力します》

車検予約の登録

新規アカウント登録が終了したら、TOP画面からログインしていよいよユーザー車検の予約処理を行います。

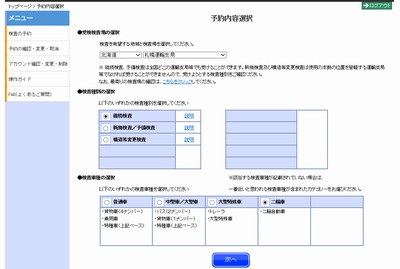

《予約内容選択・画面から必要情報を入力します》

【入力情報は以下の項目です】

- 受検検査場の選択.............車検場の所在地は予め調べておきます。

- 検査種別の選択...................今回は"継続検査"になります。

- 検査車種の選択..............."普通車"を選択します。

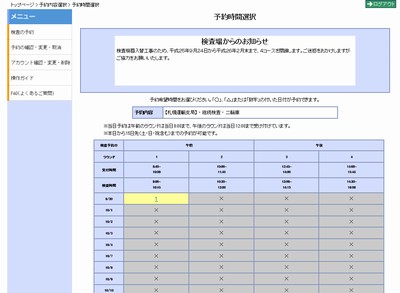

ガイダンスに従い進むと、希望する検査予約日の選択画面が出ます。

空きのある日付、ラウンドから自分の希望ラウンドを選びます。

最後に予約情報入力の確認画面で内容に訂正がなかったら"確認"クリックで、メデタク車検予約は完了となります。

後ほど【自動車検査法人】から『検査予約を受け付けました。』というメールが届きますのでプリントアウトして保存しておきます。

【メールには以下の情報があります】

- 予約番号...............申請時必要になります。

- 検査場名...............×××運輸支局、など。

- 検査日.................予約日になります。

- ラウンド...............順番。

- 受付時間..................当日の受付時間が指定されます。

- 検査時間...............当日の検査時間が指定されます。

- 検査種別................今回は継続検査となります。

ここに書かれている予約番号、というのが申請時に必要となります。

受付でその番号を伝えると書類を準備してくれますので、当日忘れずに持参するようにします。。

当日の検査受付窓口で、ユーザー車検は書類に予約受付番号を記入する欄がある。

あとは持参する必要書類がキチンと準備されていることを最終確認しておき、当日時間に余裕をもって検査場に向かいます。

検査場にいったら、まずやっておくこと

オンライン予約で「検査受付時間」と「検査時間」は指定されています。 ただ、前のラウンドが終わっていたら、早めに受付機から受付番号札を取っておけば、受付も早くなり、

したがって早く車検を受けられる可能性があります。

検査を受けるには、検査コース上に車を移動しておかなければなりません。 前のラウンドが終われば、次のラウンドの車は我先にクルマを駐めているのが現状です。

2025年の車検でも、受付開始前から既に何台もの車が並んでいました。 車両の検査を行う車検ラインに並ぶのは、受付番号とは無関係で、我先にクルマを駐めているのが現状なのです。

つまり、受付番号が早いからといって、検査も早く受けられるようにはなっておらず、検査コースに車を並べて置くのは、今のところ「自由競争(早い者勝ち)」となっているわけです。

従って、早く検査を済ませたかったら、いち早く検査コースに車を並べて置き、受付番号も早く引いておくことです。 今回は7台目に検査出来ました。 ただし、くれぐれも急ぎ過ぎて前のラウンドの車列に並ばない事。

あと、自分が受ける検査場では以前はユーザー車検の場合、検査のコースは一番コースとされていました。 今は1~3番のどこに並んでもいいようになりましたが、地域によって違いがあるかもしれませんから、

要確認です。

検査場での必要書類の準備

当日検査場に出向き、受付でユーザー車検の申請を行います。 ユーザー車検に必要な書類は、事前に準備したおいた書類以外に、「継続検査申請書」、「審査依頼書・審査結果通知書」、

「自動車重量税納付書(検査自動車)」があります。

2023年の車検からは、「必要書類」は入口の「受付機」で簡単に出力できるようになりました。

「受付機」の操作は、タッチパネルの「□の箇所」にタッチし「レ点」を入れたら、車検証一番下のQRコード欄の右から二つ目ブロック部をスキャンするだけです。

それだけでプリンターから「審査結果通知書」、「重量税納付書」、「継続検査申請書」が出力されてきます。 しかも、車体番号など必要項目もプリントされていますから、

自分で記入(ボールペン)するのは「氏名・住所」だけという手軽さです。

受付機の処理は「無料」です。 これにより、当日だいぶ前に行って申請書類作りにバタバタする必要は無くなったわけです。 ただ、

受付してくれるのは、予約した時に指定された「受付時間」になってからで、その前には受付しませんからご注意を。(2023.10.11)

車検申請書類へ必要事項記入

用意した各書類に、記入例を参考にしながら各書類に必要事項を記入します。

必要事項といっても、「受付機」で処理していれば、車検証に記載されている車体番号や登録番号は印刷済なので、自分の名前、住所を記入するだけですから、ムズカシイことはありません。

使う筆記具は、ボールペンか鉛筆で使い分ける必要があり、「継続検査申請書」の枠内だけは鉛筆記入で、あとは全てボールペンです。

筆記具は検査場に用意されています、 記入に必要な筆記具や机、記入例は事務所の片隅に用意されているはずですが、

潔癖症の方は持参しましょう。

印鑑を押す書類(継続検査申請書)もありますが、記入者と車両使用者が同一ならばサインでOKなので、ワザワザ印鑑を持参する必要はありません。

各書類に記入モレなど無いか、よく確認します。 OKならばやっと車検受付の申請書類完成となるわけです。 慣れていないとケッコウあたふたしますので、当日は時間に余裕を持って出かけましょう。

【筆記具の違い】

- ボールペンで記入................審査結果通知書・自動車重量税納付書。

- 鉛筆で記入..............................継続検査申請書。

車検費用は収入印紙を購入して納付する

車検の費用には、「車検手数料」、「自動車重量税」があります。 指定された窓口に行き、申請書類を見せると車種に応じた車検費用が知らされますから、その分の収入印紙を購入します。

購入した収入印紙を、申請書類の「検査手数料」、「重量税」の各欄に貼り付けます。 どの印紙をどの書類に貼るかは窓口の人が教えてくれます。

そのほか、自賠責保険に加入する必要がありますが、自賠責の契約は検査終了後でも可となりました。

申請書類に必要事項を記入し、必要な収入印紙も貼っておいたら、受付窓口で受付番号が呼ばれるのを待ちます。

「自賠責保険」加入

各損害保険会社は、検査場敷地内に代理店があるので、そこで加入契約手続きして新たな自賠責保険を契約します。

2023年までは別な建物にで「自賠責保険」も同時に加入出来ましたが、2025年にはその窓口は閉鎖され、「自動車重量税」などを支払う窓口と同じ建物で処理するよう変更されていました。

自賠責保険の窓口は、昼休みは閉店しているため、午後一番で車検開始する場合、昼前に加入しておかなければなりません。

でもご安心を。 ナント、2025年の場合、自賠責の契約は検査終了後でも可となっていました。(前もそうだったかは忘れた) ですから、新たに自賠責契約しなくても検査は受けられます。

車検をパスしたらそのままトンズラしようとしても、結局、検査終了後に新たな車検証を受け取る際、車検証交付窓口に総ての書類を提出させられるので、自賠責の契約は必ずすることになります。

前回の「自賠責保険」はまだ期限が切れていないハズですが、じき切れるので、新たな「自賠責保険」に加入する必要があります。

この「自賠責保険証書」を加えれば、ユーザー車検申請に必要な書類は全て揃います。

受付窓口でユーザー車検の申請書類を提出

予約開始時間ピッタリに窓口が開きます。(検査場で異なるかもしれません) 発券機の番号札順に呼ばれますから、書類一式を提出します。 番号札は開始時間前に皆さん引いて待っています。

以前はどの時間帯で検査するかだけを予約し、受付は順次行っていましたが、最近は受付時間も指定されるようになり、いくら早く行っても「受付時間」にならないと処理できませんのでご注意を。

受付番号を呼ばれたら申請書類一式を窓口に提出します。 呼ばれる前に、受付で提出する必要書類の、「自動車検査証(車検証)」、「現在の自賠責保険証書」、「納税証明書」、「定期点検整備記録簿」、

が順番どおり全て揃っているか、もう一度確認しておきましょう。

【提出する書類・(上から順番に揃えて用意しておきます)】

- 検査票(自動車検査結果通知書).............指定窓口で検査手数料印紙購入し貼り付け。

- 自動車重量税納付書.................指定窓口で重量税印紙購入し貼り付け。

- 検査申請書(OCRシート)................指定窓口で購入。

- 車検証........................................持参した書類です。

- 自賠責保険証(自動車損害賠償責任保険証明書).......各損害保険会社、又はその代理店があるのでそこで手続きします。 古い方の自賠責保険証も一緒に提出。

- 定期点検記録簿.........持参した書類です。(検査の前に定期点検を行っている場合・後日点検なら不要)

- 納税証明書.................................持参した書類です。

申請書類を順番に揃えて出さないとロコツにいやな顔(?)をするカタもいらっしゃいますので。(ムリもありません。 毎回大勢の人の書類を次々処理しないと間に合わないんですから...)

初めての場合や自信がなかったら、受付窓口で『ユーザー車検ですけど不慣れで.....』、伝えると、一目で「ユーザー車検」とわかる用紙を渡してくれますから、ダッシュボードに置いておきます。

こうしておくと検査官は、検査中には付きっ切りで指導するようになっているそうです。 ですから、慣れているヒトはやらないように。

また、書類作成や検査手順などの不明なところは、皆さんヤサシイ人ばかりですから、遠慮なく聞きましょう。 また、検査ラインでも係員に不慣れだと伝えれば、

丁寧に指導してくれます。 分からないからと神経質になる必要はありません。(2012.12.28)

《受付手順の変遷》

受付の手順は、毎回行くたびに変更されている感じがします。 2017年10月のときは、時間無関係に受付窓口で申請を申し込むと、「継続検査申請書」が渡され、

その他の書類は指定された窓口に行ってもらうシステムでした。

書類に必要事項を記入したら、手引書に従って正しく並べた申請書類一式をクリップで順番にまとめ、再度、検査申請受付窓口で番号札をとって、

自分の番が呼ばれるまで待つシステムでした。

それが、2019年10月のときは、書類に必要事項を記入するまでは同じですが、その後はそのまま検査コースへ向かうシステムへと変わっています。 たしかに、従来は書類チェックのためだけに再度順番待ちしていたのですから、

多少は合理化されたわけです、 ただ、その分記入箇所の間違いなどは誰もチェックしてくれませんから、自己責任となります。

検査コースでは検査員が必要書類にすべて目を通し、書類不備があれば指摘されます。

検査待ちで沢山の車が列を作っていますから、迷惑にならないよう、出来るだけ書類不備で渋滞などさせないよう十分書類の内容はチェックしておきます。

そして、2023年の車検では、検査申請受付窓口に行かなくても「必要書類」は入口の「受付機」で簡単に出力できるようになり、

申請書類に必要事項を全て記入したら初めて窓口に持ち込み申請処理する、というシステムとなったわけです。 さぞかし書類不備が多かったのかもしれません。

いずれにせよ、全国共通なのかは判りませんが、受付は一回で済みますから、依然と比べたら受付作業は画期的に簡略化されたわけです。

いよいよ車両の検査コースへ

書類申請手続きが完了したら、いよいよユーザー車検の検査ラインで車検にチャレンジします。 書類一式を携え、検査コースに並び、指示に従い車体の各種検査を受けます。

2025年時点では「自由競争」で検査コースに車を並べているのが現状で、ここはまだ「早い者勝ち」のルールとなっています。

指定された「検査時間」になると、複数の検査コースで一斉に車体検査が開始されます。

→ 詳細はこちらのページで。

詳細はこちらのページで。

無事終了したら自賠責を契約し、書類一式を車検証交付窓口("継続"の窓口・ここでは5番)に提出すれば新しい車検証を受け取れます。

車検費用

車の状態により車検費用はそれぞれ異なりますが、状態にかかわらず車検に必ずかかる固定的な費用が車検法定費用といわれるもので、

車種により異なります。

排気量・重量などで金額に差がありますので確認しておきます。(重ければ当然高くなります)

| アルフアード(3.5ℓ)・車検法定費用(1) | |||

|---|---|---|---|

| 【費用項目】 | (2017.10.18) | (2015.10.14) | (2013.10時点) |

| 自賠責(2年分) | 25,830円 | 27,840円 | 27,840円 |

| 重量税(2年分) | 32,800円 | 32,800円 | 32,800円 |

| 検査手数料 | 1,800円 | 1,800円 | 1,800円 |

| OCR用紙代 | 0円 | 25円 | 25円 |

| 整備費用 | 0円 | 0円 | 0円 |

| 法定費用合計 | 60430円 | 62,465円 | 62,465円 |

| アルフアード(3.5ℓ)・車検法定費用(2) | |||

|---|---|---|---|

| 【費用項目】 | (2023.10.11) | (2021.10.20) | (2019.10.16) |

| 自賠責(2年分) | 17,650円 | 20,100円 | 25,830円 |

| 重量税(2年分) | 45,600円 | 32,800円 | 32,800円 |

| 検査手数料 | 2,300円 | 2,200円 | 1,800円 |

| 整備費用 | 5,5000円 | 0円 | 0円 |

| 法定費用合計 | 71,050円 | 55,100円 | 60,430円 |

2023年で初の不具合発生。 左フォグランプバルブ球切れ。 近くのディラーで交換。

また、登録から13年経過したため、重量税が12,800円の大幅アップ。

| アルフアード(3.5ℓ)・車検法定費用(3) | |||

|---|---|---|---|

| 【費用項目】 | (2029.10.) | (2027.10.) | (2025.10.) |

| 自賠責(2年分) | 円 | 0円 | 17,650円 |

| 重量税(2年分) | 円 | 0円 | 45,6000円 |

| 検査手数料 | 円 | 0円 | 2,3000円 |

| 整備費用 | 0円 | 0円 | 0円 |

| 法定費用合計 | 0円 | 0円 | 65,5500円 |

実際の車検費用は、車検法定費用(固定) +整備料金(状態により変動)、となります。

整備業者に依頼する場合の整備料金は、一般にディラー系でその車両の経年劣化に応じてキチンと重点整備・部品交換すれば高額になりますし、

車両状態にもよりますが、一般整備工場に予算を伝えて低料金におさえてもらうという手も、アリだと思います。

トウゼン、腕に自信があるユーザーが自前で整備すれば、必要部品代以外整備料金はタダになります。

★ 昨今は車検代行業者もいろいろあるので、そちらに問い合わせてもいいかもしれません。

| 関連サイト・バックナンバー | |

|---|---|