2008年7月5日(土)

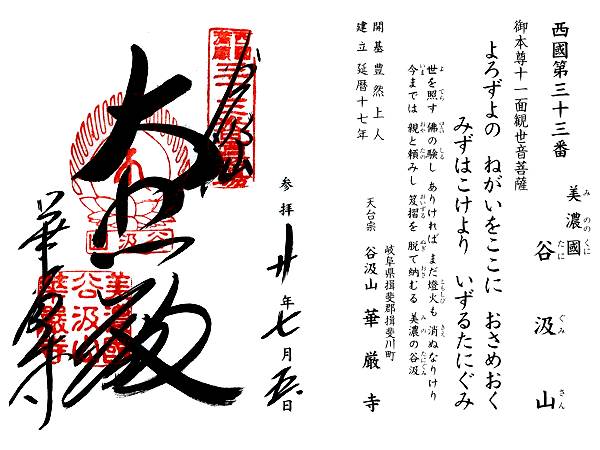

第33番 谷汲山 華厳寺

谷汲山の縁起

「谷汲さん」の愛称で親しまれていますが

山号が「谷汲山」、寺号が「華厳寺」といいます。

寺の草創は桓武天皇(737-806)の延暦十七年(798)で、開祖は豊然上人

本願は大口大領です、奥州会津の出身の大領はつねづねより十一面観世音の

尊像を建立したいと強く願っており、奥州の文殊堂に参篭して

一心に有縁の霊木が得られるようにと、誓願を立て、七日間の苦行の末

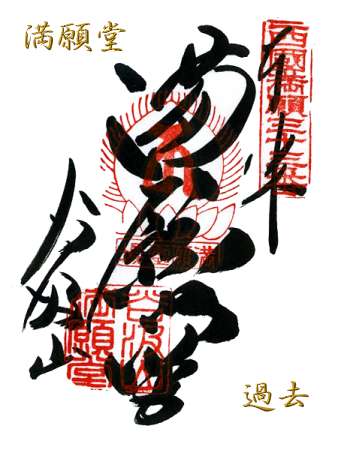

満願(七日目)の明け方に、十四,五の童子(文殊大士と呼ばれる)の御告げにより

霊木を手に入れる事が出来ました、霊木を手に入れた大領は都に上り

やっとの思いで尊像を完成させました。

そして京の都から観音像を奥州へ運んでいこうとすると

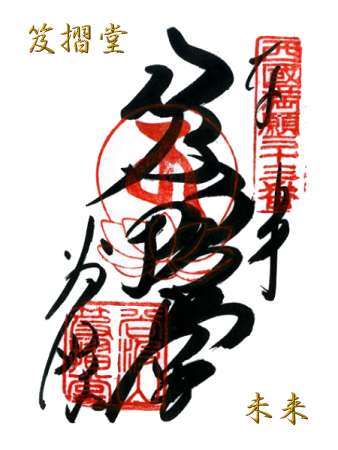

観音像は近くにあった藤蔓を切って御杖にして

御笠を被り、わらじを履いて自ら歩き出しました

途中、美濃国赤坂(現:岐阜県大垣市赤坂)にさしかかった時

観音像は立ち止まり

「遠く奥州の地には行かない。我、これより北五里の

山中に結縁の地があり、其処にて衆生を済度せん」

と述べられ、奥州とは異なる北に向かって歩き出しました

そうしてしばらくした後、谷汲の地に辿り着いた時

観音像は歩みを止め、突然重くなって一歩も動かなくなったので

大領はこの地こそが結縁の地だろうと思い、この山中に柴の庵を結び

三衣一鉢、誠に持戒堅固な豊然上人という聖(ひじり)が住んでいたので

大領は上人と力を合わせて山谷を開き、堂宇を建てて尊像を安置し奉りました

すると堂近くの岩穴より油が滾々と湧き出し尽きることが無いので

それより後は燈明に困ることが無かったといいます。

次のお寺は、番外 華頂山 元慶寺へ・・・

|

|

第 1番 | 青岸渡寺 |

|

|

第 2番 | 紀三井寺 |

|

|

第 3番 | 粉河寺 |

|

|

第 4番 | 施福寺 |

|

|

第 5番 | 葛井寺 |

|

|

第 6番 | 壷阪寺 |

|

|

第 7番 | 岡 寺 |

|

|

第 8番 | 長谷寺 |

|

|

第 9番 | 南円堂 |

|

|

第10番 | 三室戸寺 |

|

|

第11番 | 上醍醐寺 |

|

|

第12番 | 岩間寺 |

|

|

第13番 | 石山寺 |

|

|

第14番 | 三井寺 |

|

|

第15番 | 観音寺 |

|

|

第16番 | 清水寺 |

|

|

第17番 | 六波羅蜜寺 |

|

|

第18番 | 六角堂 |

|

|

第19番 | 行願寺 |

|

|

第20番 | 善峯寺 |

|

|

第21番 | 穴太寺 |

|

|

第22番 | 総持寺 |

|

|

第23番 | 勝尾寺 |

|

|

第24番 | 中山寺 |

|

|

第25番 | 清水寺 |

|

|

第26番 | 一乗寺 |

|

|

第27番 | 圓教寺 |

|

|

第28番 | 成相寺 |

|

|

第29番 | 松尾寺 |

|

|

第30番 | 宝巌寺 |

|

|

第31番 | 長命寺 |

|

|

第32番 | 観音正寺 |

|

|

第33番 | 華厳寺 |

|

|

番 外 | 元慶寺 |

|

|

番 外 | 花山院 |

|

|

番 外 | 高野山 |

|

|

番 外 | 法起院 |